旅先の情報、食事すべての価格、そして味の率直な感想をここにシェアします。

旅行期間:2024年2月18日~2月25日

フィリピン・マニラの雑感と訪れた場所

-

マラテ

日本人が結構訪れる歓楽街。ホテルと飲食店が多く、滞在しやすい。程よいカオス感が漂い夜はギラギラでとても楽しい。治安には注意。 この場所のMAP

大きいショッピングモール、ロビンソンズがある。中期滞在に便利。住所的にはマラテではなくエルミタに入る。

マラテには韓国系のお店が多い。韓流の波はフィリピンに着実に浸透しているようだ。

マラテは世界三大夕日のマニラ湾が近い。元々ゴミで汚い場所だったらしいが、清掃され砂浜サラサラ。

夜は賑やかで楽しい。しつこい客引きを楽しめるタイプならマラテは最高。ただ治安には注意。特に人気のない暗い場所は避けるのが吉。

-

野良の犬猫が多くいる

犬はもちろんの事、猫にひっかかれると狂犬病の可能性があるので、見て楽しむだけにしておこう。セブにはさくら猫もいるらしく、地域によっては繁殖防止活動も行われている模様。

釣り目タイプは好みかも。

クリッとした目が優しそうに見えるが、油断禁物。

お母さん猫。野良の繁殖に是非はあるが、カワイイ。

痩せている犬が多い。白い方の犬は皮膚病かもしれない。

フィリピンの猫はよく寝る。にしても警戒心が低いな。

-

ディビソリアモール

個人的に好きだけど、万人にはオススメできないカオススポット。大量の安価な雑貨が揃っており、怪しい偽物っぽいものまで様々。フードコートでは安価で豊富なグルメが楽しめる。

割と歴史もあり、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、マニラの主要な商業中心地として発展。特に中国系フィリピン人の商人たちによって栄え、フィリピンの経済的な中心地としての役割を果たしてきた。

フィリピンの文化や歴史を感じることができる場所としても味わい深い。

この場所のMAP

外観。周辺も非常に賑やかで屋台が沢山ある。

細い通路に大量の雑貨がこのモールの特徴。座っている人々は店員なのかは不明。

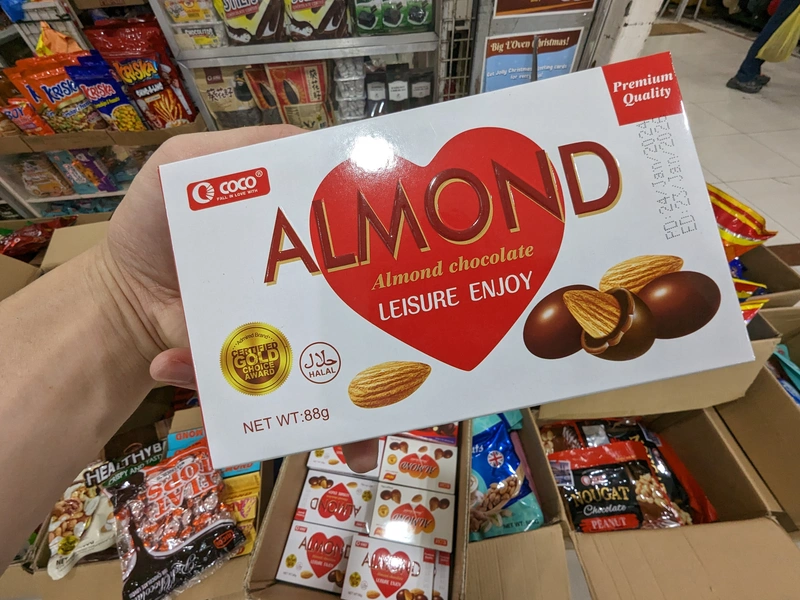

おっ日本の有名なチョコを発見・・・いやなんか違う?

この付近は良くも悪くも有名なので、観光客も見かける。本当に人が多いのでスリには注意。

-

カウボーイグリル(Cowboy Grill Mabini)

ステージで輝くフィリピンの歌と踊りを、美味しいお酒と食事で楽しめるお店。治安が良くない地域にあるので、徒歩よりもタクシーで直接行くのがオススメ。

この場所のMAP

入り口。警備員が荷物チェックしてくれるのが安心ポイント。

二階席はやや気付きにくいためか穴場。曜日によって賑やかさが異なるので、ガヤガヤ感を楽しみたい方は週末がねらい目。

このCowboyEspecialeというピザが割とガチで美味しくて驚いた。パリッとしているのにジューシーでビールにピッタリ。価格475PHP。

-

和牛マニラ(Wagyu Manila)

名前の通り、和牛が美味しいお店。値段は高いけど味は保証します。

この場所のMAP

和牛マニラはホリエモンプロデュースの和牛マフィアに名前が似ている気がする。そういえば和牛スタジオというお店もマニラにあるな。

昔、ホリエモンがフィリピンで和牛マフィアの開店準備をしていたら、現地のスタッフに全て持っていかれて頓挫したという逸話があるが、まさかな。

店内はこじんまりとしている。二階もあるけど未確認。

和牛サーロイン。クセのない脂にあっさり嚙み切れる柔かな赤身。本物の味。

断面を見ると安心する。勝利を確信できるから。

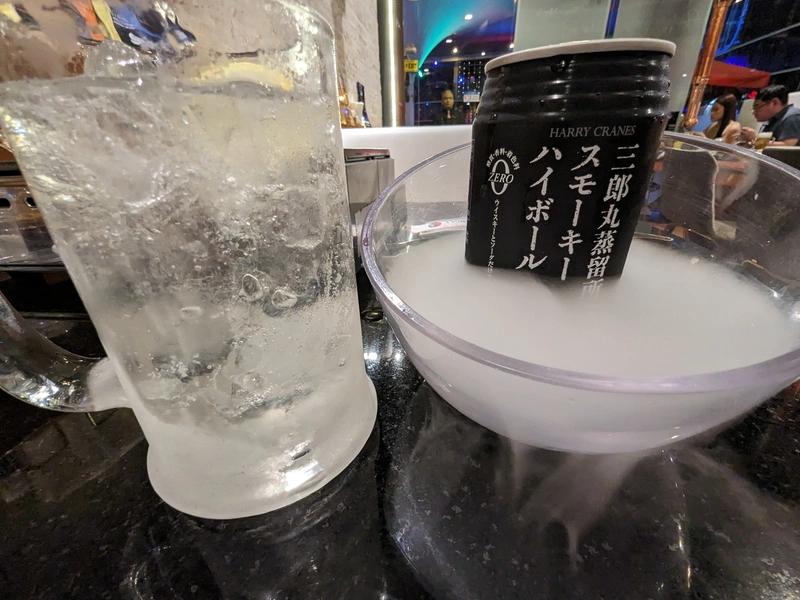

三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール。ウイスキー好きを魅了する香りが広がる。香りが非常に強いので、3缶目くらいからクドくなる可能性はある。一度試す価値あり。

和牛餃子。美味しいが無理に注文するほどの特別感はないかも。

和牛寿司。目をつぶって食べたら、刺身と勘違いしそうな食感。和牛を直に楽しむのにピッタリ。

フィリピン・マニラ一人旅の食費と味評価

各グルメの画像と一言

未記載のグルメ画像もあります。

パレスマミ

マニラ マラテ Jim's Pares & Mami概要

パレスマミ(Pares Mami)は、フィリピン料理の中でも特に庶民に親しまれている牛肉を使った麺料理で、牛肉の濃厚なスープと卵麺、ご飯のセットとして提供されることが一般的である。本記事はフィリピン、マニラのマラテ地区に所在するJim's Pares & Mamiで提供されるパレスマミについて取り上げる。パレスマミは、都市部のストリートフード文化や地元民の日常食として発展し続けており、マニラ、ケソン、パシグなど首都圏の至る所に専門店や屋台が存在する。料理の特徴と歴史

パレスマミは「Pares」と「Mami」を掛け合わせた名称である。「Pares」はタガログ語で「ペア(pair)」の意で、牛肉の煮込み(ビーフスチュー)、蒸しご飯、澄んだ牛骨スープの三点セットで提供されることが多いためこの名がある。また「Mami」は元来中華系フィリピン人がもたらした卵麺入りスープを指し、19世紀末から20世紀初頭にフィリピンの麺文化を定着させた。パレスマミはこうした二つの伝統を融合させた料理であり、コンドワール(carinderia)や屋台、ファストフード店で広く提供されている。パレスマミのスープは通常、牛骨やすじ肉を長時間煮込むことにより旨味が濃縮され、醤油、スターアニス、胡椒、にんにく、砂糖、玉ねぎなどが加えられることが多い。現代では、それぞれの店舗や地域ごとに味の個性があり、スープの甘さやスパイスの効かせ方、牛肉の柔らかさなどに違いがみられる。主な材料とバリエーション

パレスマミは以下のような素材で構成されることが一般的である。| 主要材料 | 詳細 |

|---|---|

| 牛肉(ブリスケット、スジ、またはショートリブ) | 脂とコラーゲンを含み、煮込むことでホロホロに。骨付き肉を使うことで出汁が濃厚になる。 |

| 卵麺(Mami Noodles) | 小麦と卵で作られる黄色い麺。中華麺と似ているが、やや柔らかめに仕上げられることが多い。 |

| 調味料 | 醤油、スターアニス、胡椒、玉ねぎ、にんにく、砂糖など。 |

| 付け合わせ | ご飯(通常は白米)、ゆで卵、青ネギ、刻み玉ねぎ、時に唐辛子酢。 |

食文化と社会的背景

パレスマミは労働者階級を中心に人気が高く、「庶民のエネルギー食」と位置づけられることが多い。ボリュームと濃厚な味わい、安価で満足感が高いことから、昼食や夜食、深夜の食事としても選ばれる。各地のパレスマミ専門店や屋台は朝から夜遅くまで営業している場合が多く、都市部の高速道路沿いや生活道路、人が集う歓楽街に集中している。特にマニラのマラテは多様なローカルストリートフードが集結する拠点として知られており、パレスマミのような料理は旅行者や地元民の社交の場としても機能している。グローバル展開と今後の展望

パレスマミはフィリピン国内にとどまらず、近年は海外のフィリピン人コミュニティでも楽しまれている。北米、アジア諸国、ヨーロッパのフィリピン人街で現地流にアレンジされたメニューが提供され、ソウルフードとしての存在感を高めている。一方で、ハイブリッドな屋台料理としてSNSでも注目されており、現地を訪れる観光客にも人気を集めている。まとめ

パレスマミはフィリピンを代表するローカル麺料理のひとつであり、牛肉の旨味を余すことなく活かしたスープ、ボリューム感溢れる麺と白米の組み合わせが特徴である。その発展には中国系フィリピン人の麺文化や現地のストリートフード文化が色濃く反映されており、地域社会と密接に結びついてきた。今後も新たなアレンジや提供方法による進化が期待される。

タプシログ

マニラ マラテ概要

タプシログはフィリピン発祥の伝統的朝食セットのひとつであり、その名は構成要素の頭文字を組み合わせた造語である。「タプ」(tapa)は味付け牛肉、「シン」(sinangag)はガーリックフライドライス、「イログ」(itlog)は目玉焼きを意味し、これらが一皿に盛り付けられる。フィリピン国内の食堂やファストフードチェーン、さらには高級ホテルの朝食ビュッフェにまで取り入れられている国民的メニューであり、地域や店舗ごとにアレンジも多い。主な構成要素

| 構成要素 | 説明 |

|---|---|

| タパ (Tapa) | 醤油、酢、砂糖、ニンニクなどでマリネした薄切り牛肉を炒めた伝統肉料理。元来は干し肉(保存食)だが、現代では新鮮な牛肉が使われることが多い。 |

| シナンガグ (Sinangag) | 刻みニンニクとともに炒めたガーリック・ライス。残りご飯の利用としてもよく作られる。朝食に多用される米料理で、卵との組み合わせが定番。 |

| イログ (Itlog) | フィリピンでは半熟目玉焼きが一般的であり、ご飯や肉と混ぜながら食べる。 |

歴史と普及

タプシログの起源は1970年代のマニラ下町にさかのぼる。一説によると、下町のカリンデリア(大衆食堂)の経営者が、素早く出せる朝食として発明したものとされる。1980年代以降、タプシログを含む「シログ」シリーズは学生やオフィスワーカーの間で急速に広まり、現在では24時間営業の店舗も多く立ち並ぶ。マニラ首都圏マラテ地区でも、早朝から深夜まで提供されている。バリエーションと文化的意義

タプシログは、素材の違いや調味料の地域差により幅広いバリエーションを生み出している。牛肉以外の肉や魚(例:トシログ=トシノ+シンガナグ+イログ、バンシログ=バンガス[ミルクフィッシュ]+シンガナグ+イログ)も人気である。フィリピン社会では、忙しい朝の栄養補給、家庭の団らん、さらには留学生や海外出稼ぎ労働者(OFW)たちの郷愁を誘うソウルフードとしての役割も持つ。現代のタプシログ

近年は健康志向の高まりから、脂質や塩分を控えたヘルシーバージョンや、オーガニック食材を利用したタプシログも登場している。また、ガーリックライスにハーブやバターを加える高級店、牛肉の部位を指定して味の幅を出す専門店など新しい提案も増えている。海外のフィリピンレストランでも人気であり、現地在住者や観光客の朝食の選択肢として根強い需要を持つ。まとめ

タプシログは、単なる朝食メニューにとどまらず、フィリピンの食文化や生活様式、郷愁を象徴するアイコン的な存在である。手軽さ、美味しさ、栄養バランスの良さから、朝食だけでなく昼食や深夜食にも選ばれている。今後も地域性や新しい食文化との融合を通じて、さらなる進化が期待される。

Take-itキットカット的な2本

マニラ概要

Take-itは、フィリピンの大手製菓メーカー「Goya(ゴヤ)」が製造・販売しているウエハースチョコレート菓子である。パッケージや商品構造は国際的に有名な菓子「Kit Kat(キットカット)」シリーズに非常によく似ており、細長いバー状ウエハースが重ねられ、表面をミルクチョコレートでコーティングしている。フィリピン国内ではコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで手軽に手に入る庶民的スナックとして人気がある。また、海外ではフィリピンのローカルスナックとして知られることも多い。

特徴と構造

Take-itは「2 Fingers」と表記されるように、2本セットで個包装されていることが基本である。本商品のウエハース部分はサクサクとした食感が特徴で、いくつもの薄いウエハース層がチョコレートクリームを挟んで重ねられている。これをミルクチョコレートで全体的に包み込んでおり、その甘みとウエハースの軽快な食感の対比が消費者に好まれている。

| 原産国 | フィリピン |

|---|---|

| メーカー | Goya |

| 標準内容量 | 16g(パッケージ表記) |

| 形状 | 2本指(ウエハースバー) |

| 主な材料 | ウエハース、ミルクチョコレート、砂糖、植物油脂 など |

比較: Kit Kat との違い

Take-itは、そのパッケージデザインや構造からKit Katとしばしば比較される。Kit Katはイギリス発祥で、グローバルに販売されているネスレ社の代表的チョコレートウエハースである。一方、Take-itはフィリピン国内で製造されており、現地の消費者ニーズに合わせた甘さやコーティングの厚みが特徴的である。また価格帯としてもKit Katに比べて安価であり、日常的なスナックとして人気を集めている。

フィリピンにおけるTake-itの立ち位置

フィリピンのスナック市場ではウエハースおよびチョコレート菓子の人気が高い。「Goya」は1940年代に創業した歴史あるフィリピンの菓子ブランドで、ココアやチョコレート関連商品を多く展開している。Take-itは現地メーカーならではのコストパフォーマンスとアクセスの良さにより、若者や仕事帰りの人々、子どもを中心に手軽なおやつ、ちょっとした一息の贈り物として支持されている。

特にオフィスや学校の休憩時間などで手軽につまむことができ、「パキっと割る」ことでシェアしたり、楽しみながら味わうことができる点も評価される要素のひとつである。

原材料とアレルギー情報

Take-itの主な原材料はウエハース(小麦粉、砂糖、植物油脂など)、ミルクチョコレート、低品質なカカオバター代替油脂のほか、乳由来成分や大豆レシチンが含まれる。アレルギーに関しては、小麦、乳、大豆、また微量のナッツ類が混入する可能性があるため、アレルギー体質の消費者は注意が必要である。

文化的・社会的背景

Take-itはフィリピンの現地生産菓子として、身近なコンビニ文化とも関係が深い。フィリピンでは手軽なおやつや簡易的なギフトニーズが高まっており、その中で「キットカット風」商品としてローカル色を出しつつ、消費者の親近感と遊び心を刺激している。パッケージや商品名にもユーモアや親しみやすい雰囲気が込められており、手軽に「パキっと割る」楽しみや「みんなで分け合う」文化を楽しむことができる。

フィリピン市場における類似商品の存在

フィリピンのスーパー・コンビニには、他にも類似コンセプトのウエハースチョコレートバーが複数流通している。ローカルブランドだけでなく、国際ブランドも並び立ち、個性的なパッケージや味の違いで消費者の選択肢が多様化している。その中でTake-itは、お求めやすさと手軽さを武器に、日常的な小腹満たしやシンプルなギフトとして地元住民のみならず観光客にも川柳のような親しみを持って受け入れられている。

プラプラ(ティラピア)

マニラ マラテ Bistro Remedios概要

プラプラ(Tilapia)は、フィリピンを含む東南アジア地域で広く親しまれている淡水魚料理で、主にアフリカ原産のティラピア属の魚が用いられる。「プラプラ」という名称は、フィリピン国内の一部地域、特に市場や食堂、公的、非公式なレストランで広く認知されており、特に庶民の間で親しまれている。ティラピアは、その飼育のしやすさや安価さから、20世紀後半よりフィリピン国内で急速に普及し、食卓に欠かせない生命線的な存在となった。

調理法と特徴

プラプラの調理方法は地域や店ごとに多様である。一般的な調理手法としては、丸ごと一匹を揚げ、グリル、煮込み、蒸しなどが挙げられる。今回紹介するマニラ・マラテ地区の「Bistro Remedios」では、プラプラは蒸し焼きにされ、酢(スーカ)と生姜(ルヤ)をたっぷり効かせたソースで仕上げられているのが特徴である。ほろほろと柔らかくほぐれる白身はクセがなく、香味野菜や酢の酸味によってさっぱりとした風味となり、食欲をそそる。

伝統的なプラプラとの比較

フィリピン国内でよくみられるティラピア調理法には、「Inihaw na Tilapia」(炭火焼き)、「Pinaputok na Tilapia」(ハーブ詰め蒸し焼き)、「Sinigang na Tilapia」(酸味スープ煮込み)などがあるが、酢を主体としたソースで仕上げるタイプは「Paksiw na Tilapia」と呼ばれ、酢と生姜の他ににんにく、ナス、ゴーヤなどが付け合わせとして多用される。

文化的背景と現代の位置づけ

ティラピアは、栄養価が高く、たんぱく質を豊富に含む魚種として知られる。淡水魚であるため国内の河川や湖沼でも手軽に養殖ができ、経済的・栄養的な理由からフィリピンの都市部、農村部どちらでも人気が高い。大衆食堂から高級レストランまで、さまざまな形で親しまれている。今日では、海外からの観光客にも提供される機会が増えており、現地の文化と日常を感じさせる一皿として認知度が高まっている。

栄養価と持続可能性

ティラピアは、オメガ3脂肪酸や高たんぱく質を含みながらも、比較的低脂肪な食品としても評価されている。また、環境負荷の低い淡水魚養殖として各国で注目されており、アクアカルチャー発展の象徴ともされている。身の締まりが良くクセが少ないことから、さまざまな調味料やソースとも相性が良いため、ヘルシーな食材としても愛用される。

地域食文化との関係

フィリピン現地でのプラプラの存在は、単なる日常食に留まらず、家族や友人が集う祝いの席やパーティーのメインディッシュとしても位置づけられている。特にマニラ首都圏の下町や住宅街では、ご飯と組み合わせて供されることが多く、暑い気候にも合うスパイシーかつ酸味のある味付けが重宝されている。

BITES TIME!

マニラBITES TIME!の概要

BITES TIME!は、フィリピンのマニラで入手可能な冷凍デザートであり、ウォールズ(Wall’s/Unilever社系列のブランドで、各国で販売されているアイスクリームブランド)による製品の一つである。この商品は、バニラアイスクリームと濃厚なキャラメル、さらに香ばしいローストナッツを一口サイズにまとめ、外側をパリパリのミルクチョコレートで包んだ構成が特徴である。多国籍企業であるユニリーバが手掛けるアイスクリーム部門の一環として、地域ごとの嗜好や市場に合わせた商品ラインナップの中で展開されている。

特徴と構成

BITES TIME!は「バイツサイズ」と称される4個入りパックで販売されており、1つ1つが一口で食べられる大きさに設計されている。消費者層としては、家族や友人とのシェア、または一人での手軽な間食に適しており、「いつでもどこでも楽しめる」「シェアしやすい」というコンセプトの下に開発されている。

主要な構成要素

| 層・要素 | 詳細 |

|---|---|

| 外側 | ミルクチョコレートとローストナッツでコーティング |

| 中層 | キャラメルソース |

| 中心部 | バニラアイスクリーム |

グローバル展開と文化的背景

BITES TIME!は、同じブランド傘下でアジア・アフリカ・ヨーロッパ各地の市場向けにバリエーション展開されている冷菓群の一部であり、国によって外装デザインや味のバリエーションが異なる場合がある。たとえば、本製品の類似商品がインドネシア、タイ、マレーシアなどでも見られ、そのパッケージには現地語が併記されることも多い。フィリピンでは甘みが強く、リッチなキャラメルが好まれる傾向が背景にあり、このBITES TIME!にもその嗜好が反映されている。

また、フィリピンのアイスクリーム文化は、米国やスペイン統治時代の影響を受けつつ発展しており、現地の気温が高いため、多様なアイスクリーム製品が日常的に消費されている。BITES TIME!のような小分けパック製品は、急速な都市化や近年のライフスタイル変化によって支持されている。

栄養成分と健康志向の動向

BITES TIME!に代表されるチョコレートコーティング型アイスクリームには、糖分・脂質が比較的多く含まれている点に留意が必要である。一方、近年は健康志向や食生活多様化にも配慮し、メーカーは製品ごとに原材料やアレルゲン情報、カロリー表示などの明確化を進めている。BITES TIME!の包装にも原材料および栄養表示が詳細に記されており、多様な消費者ニーズに対応している。

関連商品と市場動向

同様のミニサイズアイスクリーム菓子は、欧米およびアジア地域で幅広く展開されており、「バイツアイス」や「ミニアイスバー」というカテゴリーで競合商品も存在する。特にハーゲンダッツ、マグナム、ネスレなどが主導ブランドとなっており、冷菓市場において高い人気を博している。このような商品は家族向けだけでなく、個人消費向けでも順調に市場を拡大しつつある。

BITES TIME!は味、食感、シェアの容易さという3つの要素を兼ね備え、現代的な消費行動にフィットするアイスクリーム菓子として、今後も多くの地域で認知度とシェアを拡大することが期待されている。

和牛サーロイン、和牛寿司、もやしナムル、三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール

マニラ マラテ 和牛マニラ (Wagyu Manila Malate)和牛サーロインの概要

和牛サーロインは、日本の畜産文化を代表する高級食材であり、独自の飼育方法や厳選された血統によって生み出される極上の脂肪分と柔らかな食感が特徴である。「サーロイン」という名称は英語の「Sirloin」に由来し、牛の腰部に位置し、とりわけ霜降りが美しく出やすい部位として知られる。和牛特有の脂肪分である「霜降り(マーブリング)」は、国際的にも高い評価を受け、日本国内のみならず世界中で高級料理に利用されている。

和牛の定義と特徴

和牛とは、日本古来の牛の品種、主に黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の4種を指す。中でも黒毛和種は全体の9割以上を占め、豊かな風味と繊細な脂肪の分布が特長である。和牛肉は徹底した管理のもと肥育され、BMS(Beef Marbling Standard)と呼ばれる霜降りの等級付けも厳格である。サーロインはその中でも特に人気があり、焼肉、ステーキ、寿司、しゃぶしゃぶなど様々な調理法で味わわれる。

和牛寿司について

和牛寿司は、近年高級和食レストランを中心に世界的に注目を集めている料理である。通常の寿司ネタが魚介類であるのに対し、酢飯の上に軽く炙ったり生のまま薄切り和牛を載せる点が特徴。刺身のように口の中でとろける和牛の食感と酢飯の調和が絶妙であり、伝統的な寿司の概念を新たに拡張する料理として普及している。

世界における和牛と和牛寿司

和牛は日本国外でも高級食材として人気があり、特にアメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ、東南アジアでは和牛を提供する専門店も増えている。近年はフィリピン・マニラなどアジア各国でも和牛料理を本格的に供する店が相次いで登場し、希少価値ゆえ現地のグルメ層に熱烈に支持されている。和牛寿司も現地の食文化と融合しつつ広まりを見せている。

もやしナムル:和食と韓国料理の融合

もやしナムルは、韓国料理の「ナムル」に由来し、もやしを塩やごま油、にんにくなどで和えたシンプルかつヘルシーな副菜である。日本の焼肉店や和牛レストランでは、箸休めや前菜として定番で提供されている。韓国式の調味と日本の食材の組み合わせはグローバルな料理文化の一例となっている。

三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール

三郎丸蒸留所は日本・富山県にある歴史あるウイスキー蒸留所で、日本初のピート(泥炭)を効かせたスモーキーな原酒を特徴としている。スモーキーな香りと程よい甘みをもつウイスキーを炭酸水で割ったハイボールは、肉料理との相性が高く評価されている。日本のクラフトウイスキー文化の発展を象徴する存在であり、国内外のウイスキーファンから高い支持を受けている。

Wagyu Manila Malate(和牛マニラ)について

Wagyu Manila Malateは、フィリピン・マニラのマラテ地区に位置する和牛料理専門店であり、日本産和牛を中心とした高級肉料理の提供を特徴としている。現地では日本食ブームもあり、和牛そのものの品質に加え、現地の味覚や嗜好に合わせたオリジナルメニューも多彩に展開されている。和牛サーロイン、和牛寿司、もやしナムル、各種アルコール飲料といった本格的な献立は、日本料理や和牛文化の国際的普及と発展に寄与している。

和牛の国際的な展開と文化的意義

和牛の輸出や技術交流は、世界の食文化に大きな影響をもたらし続けている。和牛レストランの海外展開は単なる食体験の提供にとどまらず、現地の食と日本文化の橋渡し役として注目されている。和牛の生産管理や認証にも国際的な基準が導入され、フィリピンをはじめ東南アジア諸国における和牛の消費増は、日本産農畜産物のブランド力強化にも寄与している。

クラックパンデサル

マニラ マラテ ロビンソン (Robinsons Place Manila)概要

クラックパンデサル(Crack Pandesal)は、フィリピンで日常的に親しまれている伝統的なパン「パンデサル(Pandesal)」の一種である。パンデサルは、スペイン語で「塩のパン」という意味を持ち、16世紀のスペイン植民地時代からフィリピンの食文化に根付いている。クラックパンデサルは、通常のパンデサルの製造工程で表面にヒビ割れ(crack)が入ったものや、不揃いな焼き上がりのものを指し、これを商品化するユニークな例として知られている。マニラ市マラテ地区のロビンソンズ・プレイス・マニラ(Robinsons Place Manila)など、市内のベーカリーでも販売されている。

パンデサルの歴史と進化

パンデサルは本来、スペインのパンづくり技術がフィリピン独自の気候と原料によって発展したものである。小麦粉、イースト、砂糖、塩、水などのシンプルな材料を用い、砂糖を入れることで甘みを付与し、フィリピン人の嗜好に合わせて改良されてきた。伝統的には朝食や軽食として、バターやチーズ、コーヒー、ホットチョコレートと共に食されている。フィリピン国内ほぼすべてのベーカリーで取り扱われており、国民的な定番パンとしての地位を確立している。

クラックパンデサルの特徴と背景

クラックパンデサルは通常のパンデサルに比べ、表面にヒビ割れが生じている点が特徴的である。フィリピンのパン屋において、焼成時の温度や発酵状態、成形状況の影響でパンデサルの表皮がパリッと割れることがあり、こうした不規則な外観の個体は一部の店舗では「クラックパンデサル」として別商品として販売される場合がある。通常のふんわりとした食感に加え、表面が香ばしく仕上がっているため、独特の食感と風味を楽しむことができる。ヒビ割れた商品を「クラック」と名付けて新たな商品カテゴリーとする販売戦略は、フィリピンの柔軟な食文化や商慣習を象徴するものでもある。

フィリピン国内での普及と消費文化

パンデサルは国内全域で広く流通しているほか、日常の定番食品として親しまれている。ベーカリーによっては、早朝や夕方の焼き上がりと同時に行列ができるほどの人気を持ち、ヒビ割れのパンデサルも新鮮な食感が受けて一定の需要がある。ロビンソンズ・プレイス・マニラのような大型ショッピングモールでも販売されており、地元の人々だけでなく旅行者にも手軽に入手可能である。

原材料および製法

| 材料 | 特徴 |

|---|---|

| 小麦粉 | パンデサルの主成分であり、ふんわりとした食感を実現 |

| イースト | 発酵による膨らみと香りを付与 |

| 塩 | 全体の味を引き締める役割 |

| 砂糖 | 優しい甘みが特徴 |

| バターまたはマーガリン | 風味豊かな香りとコクを付与 |

| パン粉 | 伝統的に表面にまぶすことで独特の食感を演出 |

栄養価と健康面

クラックパンデサルの栄養価は一般的な小型パンと同程度であり、主に炭水化物と脂質、少量のタンパク質を含む。バターやマーガリンなどの油脂成分によってコクと風味が増しており、エネルギー源としても優れる。一方で、一般的な食パンやフランスパンに比べて砂糖や塩分がやや高い傾向にあるため、日常的な過剰摂取には注意が必要である。

文化的意義

パンデサルはフィリピンのアイデンティティの一部であり、家族やコミュニティの絆を強める朝食の象徴とされる。クラックパンデサルのような商品が登場した背景には、「完璧でなくても美味しさを追求できる」という柔軟性や、多様性を受け入れるフィリピン文化の気風が表れている。また、パンデサルはフィリピン国外でも移民コミュニティによって活用され、世界各地でフィリピンの家庭的な味を提供している点も注目される。

マクドナルド

マニラ マラテ マクドナルド (McDonald's ROBINSONS MALATE)フィリピン・マニラのマクドナルドにおけるセットメニューの特徴

フィリピン共和国マニラ市のマラテ地区、ロビンソンモール内に位置する「マクドナルド(McDonald's Robinsons Malate)」は、現地特有の食文化と国際的なファストフードチェーンの融合が見られる店舗である。ここで提供されるセットメニューは、標準的なアメリカンスタイルのハンバーガーを中心に据えつつ、フィリピン独自の味覚に適応した商品が展開されている点が大きな特徴である。このような現地化(ローカリゼーション)は、フィリピンにおけるマクドナルドの発展と成功を示す好例である。

セット構成の多様性 ― ハンバーガー、フライドチキン、スパゲッティ

マクドナルド・フィリピンのセットメニューには、典型的なチーズバーガーに加えて、フライドチキンやスパゲッティなど、他国ではあまり見られない構成が存在する。特にフライドチキンは「チキンジョイ」で有名なフィリピンの国民的ファストフードチェーン「ジョリビー(Jollibee)」を強く意識した品目と考えられ、現地の消費者の嗜好を反映している。セットのスパゲッティは、トマトソースをベースにウインナーやミートソースをトッピングしたもので、現地家庭料理やパーティーフードとして親しまれる「フィリピン・スタイル・スパゲッティ」と類似しており、やや甘味のある独特のソースが使われることもある。

フィリピンにおけるマクドナルドの現地適応戦略

1981年にフィリピン初の店舗をオープンして以来、マクドナルドは現地の味覚や文化に合わせた商品の導入を進めてきた。特に、「マックスパゲッティ」や「チキンライスミール」など、フィリピンの国民的嗜好に寄り添った商品は、他国のマクドナルドでは見られない特異なラインナップである。また、競合のジョリビーとの差別化や競争状況も商品構成に強く影響を与えており、両チェーンはしばしばハンバーガー、チキン、スパゲッティそれぞれの分野で互いに独自色を出している。

現地での社会的役割とファストフード文化

フィリピンにおいてファストフードは、都市化とともに発展した大衆的な外食文化であり、マクドナルドも生活の一部として幅広く受け入れられている。学校帰りの若者や家族連れの利用が多く、特に休日や祝日には多くの来店客で賑わう。さらに、米やパスタ、フライドチキンといった現地の主食や嗜好品をうまくメニューに組み込むことで、外国資本による食文化のグローバル化とローカル文化の融合を実現している。

類似商品との比較と消費者選択

現地の消費者は、商品構成や味わい、価格帯などを基準に「マクドナルド」と「ジョリビー」を使い分ける傾向が強い。ハンバーガーにおいてはマクドナルドのパティやバンズの質感が好意的に評価されることが多い一方、チキンについてはジョリビーのジューシーさや独特のフレーバーを評価する声も大きい。スパゲッティは各チェーンで趣向が異なり、ジョリビーが甘めのソースを特徴とする一方、マクドナルドでは比較的さっぱりとしたナポリタン風に近い味付けが採用されている。

| マクドナルド | ジョリビー | |

|---|---|---|

| ハンバーガー | ふっくらバンズとジューシーパティ、スタンダードな味わい | やや甘めのテイスト、多彩なトッピングあり |

| スパゲッティ | 塩気とナポリタン風、細麺が特徴 | 甘みの強いソース、チーズたっぷり |

| フライドチキン | サクサク衣、さっぱりした下味 | ジューシーさとスパイスが特徴 |

食文化の交差点としてのマクドナルド・フィリピン

このように、フィリピンのマクドナルドでは定番のハンバーガーのみならず、スパゲッティやチキンといった現地特有のセット構成が人気を集めており、アメリカ発のブランドがいかに現地文化と調和しつつ定着しているかを示している。グローバルチェーンにおける現地化の一例として、その存在は多文化社会ならではの食体験を提供し続けている。

Cloud9 (クラウドナイン)

マニラCloud 9(クラウドナイン)概要

フィリピンにおける代表的なスナック菓子「Cloud 9(クラウドナイン)」は、Jack ‘n Jillブランドによって製造・販売されている高い人気を誇るチョコレートバーである。Cloud 9は国内の成人層や子供に広く親しまれており、その入手のしやすさと手軽な価格から、日常的なおやつから贈答用まで多くの需要を満たしている。バリエーションは複数存在するが、中でも“Classic”と称される標準的タイプは、キャラメル、ヌガー、ピーナッツをチョコレートで包んだ構造が特徴で、欧米で知られるSnickersなどに似た食感と味わいを有する。起源と歴史

Cloud 9は、1980年代後半から1990年代初頭にかけてフィリピン市場に登場した。当時、急速な経済発展とともに都市部を中心に菓子類の多様化が進む中で、手ごろな価格帯と濃厚な甘さを特徴としたスナックの需要が高まり、Jack ‘n Jill社はそのニーズに応える形でCloud 9を市場に投入した。瞬く間に大衆的な支持を獲得し、現在では小規模なサリサリストア(地域雑貨店)から大型スーパーまで幅広く取り扱われている。構成と特徴的な食感

Cloud 9の基本構成は以下のとおりである。| 層 | 説明 |

|---|---|

| コーティングチョコ | バー全体を覆い、まろやかな甘さとカカオの香りを演出する |

| キャラメル層 | 濃厚なとろみとなめらかな甘さで食感を引き立てる |

| ヌガー層 | ミルキーで柔らかく、弾力と甘みを加える |

| ピーナッツ | 香ばしさと歯ごたえを担い、全体のアクセントとなる |

バリエーションと普及

Cloud 9には“Classic”の他にもいくつかの派生商品が展開されている。たとえばパリッとしたクランチが楽しめる“Overload”、チョコチップや追加ナッツを加えたタイプ、さらにはアイスクリームなどとのコラボ商品など、消費者の嗜好に合わせて進化を続けている。フィリピン国内はもちろん、近隣諸国やフィリピン人コミュニティが存在する海外でも一定の流通をみせる。文化的な意義と日常生活

Cloud 9は単なるおやつとしてだけではなく、価格帯やポピュラリティから庶民的幸福感の象徴ともなっている。学校の売店やバス停の屋台、職場の休憩など様々なシーンで手軽に入手できるため、“小さなご褒美”や“友人とのシェア”文化とも深く結びついている。またその親しみやすいCMやパッケージデザインも世代を問わず親しまれている要素の一つである。国際市場への展開

近年では東南アジア圏からアフリカ諸国、さらには中東・北米などへの輸出も行われており、移民や出稼ぎのフィリピン人ネットワーク経由で世界各地に広まっている。これはノスタルジーを求める海外在住フィリピン人にも支持され、国際的なフィリピンブランドの一つともなりつつある。栄養面・注意事項

Cloud 9は1本あたりの熱量や糖分、脂質が比較的高めであることから、特に糖質摂取に制限のある人やアレルギー持ちの人(特にピーナッツアレルギー)には注意が必要である。原材料の詳細や栄養表示はパッケージ裏面に記載されており、規則的な摂取ではなく“時々の楽しみ”としての利用が推奨される。Cloud 9は、フィリピンの現地文化と庶民の日常に深く根ざしている菓子として、今も多くの人々に親しまれている。

ルーガウ

マニラ ディビソリアモール (Divisoria Public Market)概要

ルーガウ(Lugaw)は、フィリピンで広く愛されている伝統的なお粥料理である。主に米を鶏ガラと生姜、ニンニクなどでじっくり煮込んだもので、シンプルながらも滋味深い味わいを持つ。食材や調理法によって地方や家庭ごとにバリエーションがあり、朝食や軽食、また体調不良時の回復食としても重宝されている。特に医療的な観点からも、胃腸に優しく栄養バランスが良いことから、風邪や病気の際の定番食として古くから親しまれてきた。

歴史と文化的背景

ルーガウはフィリピンの食文化に深く根付いた料理の一つであり、植民地時代以前から米食文化とともに存在していたとされている。その起源は中国の「コンジー(congee)」や東南アジアの各地方に伝わる米粥の伝統にさかのぼるという見解がある。中国—フィリピン間の交易や移民で広がったと考えられ、現地の食材や風習と融合することで独自の発展を遂げている。

宗教・社会との関わり

ルーガウは断食明けや子供の離乳食、高齢者や体調不良時の回復食として用いられることが多い。また、カトリック教徒が多いフィリピンでは、聖週間(ホーリーウィーク)中の精進食や、夜明けのミサ「シンバン・ガビ」期間の朝食としても供される。

主な材料と調理法

| 材料 | 特徴・説明 |

|---|---|

| 米 | 香りと粘度を出すため、ジャスミンライスやローカルの短粒米が主に用いられる。 |

| 鶏肉・鶏ガラ | 出汁をとるために使用。鶏の代わりに豚や牛が用いられる場合もある。 |

| 生姜 | 爽やかな風味と殺菌効果をもたらす。 |

| ニンニク | 炒めて香りを引き立て、トッピングとしても使われる。 |

| 塩・胡椒 | 基本的な味付けに欠かせない。 |

ディビソリアモールにおけるルーガウ

ディビソリアモール(Divisoria Public Market)は、マニラ市内でも有数の低価格商品と多様なグルメが集結する巨大マーケットであり、地元住民や旅行者にとって活気ある買い物・食文化体験の場である。ここのフードコートでは、専門店が手軽かつ短時間で作るルーガウを提供しており、忙しい都市生活者や買い物客のエネルギー補給食として親しまれている。

モール内で提供されるルーガウは、紙製のカップにたっぷり盛られ、上には炒めたニンニクとブラックペッパー(胡椒)がふんだんにトッピングされている。シンプルな構成だが、鶏ガラ、生姜、ニンニクの三重奏がさっぱりとした味わいを生んでおり、気軽に本格派の味を楽しむことができる。夜明け前やランチタイムには行列ができることも多い。

派生料理とバリエーション

ルーガウは季節や地域によって様々なアレンジがあり、具材を変えるだけでなく味付けやトッピングにも多様性が見られる。代表的な派生料理には以下がある。

- アロス・カルド(Arroz Caldo):スペイン風の鶏肉入りルーガウで、サフランやターメリックが使われることで黄金色をしている。

- ゴト(Goto):牛のトリッパや内臓を加えたボリューム感あるバージョン。

- チャンパラード(Champorado):ココアと砂糖で煮た甘いお粥で、干し魚などと組み合わせる独自文化がある。

健康面・栄養価

ルーガウは消化が良く、食欲不振時や胃腸の弱い人にも向く食事である。鶏肉や生姜による高たんぱく・低脂肪・抗炎症作用を併せ持ち、フィリピンの伝統的な「体調管理食」として根付いている。現代では栄養学的にもバランスが良く、多くの医療関係者や家庭で推奨されている。

現代におけるルーガウの位置づけ

都市部ではルーガウ専門店も増え、朝食の定番や夜食、さらには手軽な軽食メニューとしても人気が高まっている。また、観光客の間でも「フィリピンらしい庶民の味」として紹介されることが多い。手ごろな価格と親しみ深い味わい、栄養価の高さから、グルメと健康志向の両面で現代の食生活にマッチしている。

ルンピア(ムング豆のみ)

マニラ ディビソリアモール (Divisoria Public Market)概要

フィリピンの大都市マニラ、特にディビソリアマーケットで屋台食として親しまれているルンピア(Lumpia)は、ルンピア・ムングビーン(緑豆のみの具材を使用したバージョン)として多くの人々に愛されている軽食である。ルンピアは中国発祥の春巻きをルーツに持ち、インドネシア・フィリピンといった東南アジアで独自の発展を遂げた。伝統的なフィリピン料理においては豚肉等の肉類を使用することが一般的だが、ディビソリア市場などの都市部ストリートフードでは、肉を使用しないヘルシーなバリエーションも支持を集めている。歴史と起源

ルンピアの起源は中国の春巻き(chun juan)であり、スペイン統治時代から中国系移民によってフィリピンにもたらされた。その後、現地の食材や嗜好に合わせたローカライズが進んだ。フィリピンのルンピアは、通常は細く成形され、揚げたもの(ルンピア・プラト/Lumpia prito)と生のもの(ルンピア・フレッシュ/Lumpiang sariwa)に大別される。ムング豆バージョンは、主にストリートベンダーやローカルパブリックマーケットでポピュラーであり、その手軽さやコストパフォーマンス、植物性食材のみのシンプルさから、市民の日常食として定着している。特徴と栄養

ルンピアの生地は小麦粉ベースの薄いクレープ状で、これがパリッとした食感を生み出す。伝統的には豚肉や野菜を組み合わせるが、ここで紹介する「ムング豆のみ」のバージョンは動物性たんぱく質を一切用いず、緑豆(ムング豆、フィリピン語で「モングゴ」monggo)を主材料としている。ムング豆は高タンパク・低脂肪・食物繊維に富むほか、B群ビタミン、鉄分などのミネラルも多く、栄養面でも優れている。調理法と食べ方

下ごしらえとして、水で戻し加熱したムング豆を味付けし、刻みタマネギやニンジン、ガーリックなどの野菜を加える場合も多い。これを春巻きの皮で包み、たっぷりの油でカリッと揚げる。調理直後の香ばしさと、冷めても損なわれにくいパリパリの食感が特徴的である。フィリピンのストリートフード文化においては、「スパイシービネガー(酢)」や「ガーリックビネガー」など、強い酸味や辛味のディップソースを添えて提供されることが一般的で、揚げ物特有の重さを軽減しながら食が進む仕組みになっている。ディビソリアのルンピア文化

マニラのディビソリアは、小売・卸売市場として有名であると同時に、多様な屋台料理が楽しめる場でもある。ルンピアは、その手頃な価格と持ち運びやすさから、買い物途中の軽食や子どものおやつ、市場で働く人々の昼食として定番化している。数十本単位で積まれている様子が屋台の活気を象徴し、地元住民の生活に根付いていることがうかがえる。加えて、ビーガントレンドの影響や、健康志向食としても再評価されつつあり、「肉なしルンピア」は観光客や若年層からの人気も高まっている。国際的な類似料理との比較

ルンピアは外観・調理法の面から、ベトナムの「チャーゾー(Nem rán)」や中国の「春巻き」と比較されることが多い。中身が豆類中心である点で差別化されており、植物性中心食事が広がる昨今の国際的なヘルシーフード動向とも呼応している。また、フィリピンでは伝統的な祝い事や家族団らんの席にも提供され、時と場合によっては甘いシロップやチリソースなど地域ごとのアレンジも存在する。まとめ

ルンピア(ムング豆のみ)は、ディビソリア市場を代表するストリートフードとして、現地の人々や観光客を魅了し続けている。歴史的バックグラウンド、多様な食文化への順応、そして栄養面での秀逸さから、フィリピン屋台文化の象徴と言える存在である。今後もそのヘルシー志向や手軽さが評価され、より多くの人に親しまれていくことが期待される。

ピザCowboyEspeciale

マニラ マラテ Cowboy Grill概要

ピザ「Cowboy Especiale」は、フィリピン・マニラの活気ある繁華街マラテ地区に位置する人気ライブバー「Cowboy Grill」で提供される名物ピザである。同店はピザだけでなく、ライブミュージックやエンターテイメントが楽しめるスポットとして現地住民や観光客から高い支持を集めており、賑やかな雰囲気の中で多国籍の料理を味わえるのが特徴である。このピザは豪快なトッピングとボリューム感、そしてフィリピン独自の食文化が融合した一品として知られる。

特徴と構成

Cowboy Especialeは、アメリカンスタイルの厚めのクラストに、たっぷりのチーズ、ピーマンやオニオンなどの新鮮な野菜、さらにジューシーなベーコン、肉類や時にスパイシーなサラミがふんだんに盛り付けられている。スパイスやハーブも多用され、伝統的なイタリア系ピザとも一線を画すボリューム感と豪快さが特長である。多層的な旨味や香ばしさを強調するために、ガーリックパウダーやブラックペッパーなどがクラストや具材に振りかけられることも一般的である。

現地のピザチェーンやバーピザと比較しても、Cowboy Grillのピザは肉と野菜のバランス、そしてチーズのコクが際立つ。こうしたピザはビールやカクテルと合わせて楽しむのが定番であり、「歌って、飲んで、食べる」というフィリピン流夜遊び文化の一端を象徴している。

フィリピンにおけるピザ文化の背景

ピザは19世紀末から20世紀初頭にかけてアメリカ合衆国を経由してフィリピンに伝わり、以後独自の変容を遂げてきた。“スペシャル”や“エスペシャル(Especiale)”と冠するメニューは、複数のトッピングを贅沢に載せ、“ご馳走料理”としての位置付けを持っている。特に1980年代以降、ファーストフード業態やファミリーレストラン、ライブバーなどでピザメニューが急速に普及し、都市部を中心に多様なスタイルのピザが浸透した。

マニラのマラテ地区は多国籍な人々が集まる場所であり、食文化も西洋・アジアの影響が混在している。Cowboy Grillのような店舗では、アメリカのカウボーイ文化やカントリー音楽にちなんだメニューや演出が人気であり、その体験の一部として誕生したのがこの“Cowboy Especiale”である。

現地での楽しみ方と意義

Cowboy Grillでは、音楽ライブを楽しみながらピザやグリル料理、ドリンクを味わうスタイルがだれでも気軽に体験できる。現地では友人同士や家族、観光客まで幅広い客層が訪れ、会話とともにシェアするピザは“社交ツール”としての役割も担っている。特にステージ近くの席でライブパフォーマンスとともにピザを楽しむことは、旅の特別な思い出となりやすい。

また、ピザの具材やサイズはグループに合わせて選びやすく、現地の物価感覚や経済状況を反映したリーズナブルな価格帯で提供されている点も、観光客にとって魅力的である。

まとめ

ピザ「Cowboy Especiale」は、旅のエンターテイメントとしての食の楽しみと、フィリピン独自のクラブ・バーカルチャーを象徴する一品である。多彩なトッピングと大胆な味わいは、国際都市マニラの多様性と明るい夜のエネルギーを感じさせ、異国の食体験を求める旅行者にも印象深い料理のひとつとなっている。

鯖の塩焼きセット

マニラ マカティ リトル東京 華 (Hana Japanese Restaurant)鯖の塩焼きセットの概要

鯖の塩焼きセットは、日本の伝統的な定食メニューのひとつであり、主要構成は塩で調味し丁寧に焼き上げた鯖(サバ)と、ご飯、味噌汁、小鉢、漬物などから成る。特に日本の定食文化においては「焼き魚定食」と呼ばれることも多く、健康的な和食食事の代表格である。鯖は脂の乗りやすい青魚で、栄養価が高く、EPAやDHAといった必須脂肪酸、ビタミンB群、ビタミンD、タンパク質などを多く含む。焼き上げる際は日本各地で異なる若干の工程やアレンジが施されるものの、基本的に「鯖・塩・火」というシンプルな構成が特徴であり、素材の持ち味をダイレクトに伝える料理である。

調理と食材の特徴

サバの塩焼きは、新鮮で脂の乗った鯖を使用し、下処理を施した後、適量の塩を全体に振りかけ、皮がパリッと焼き上がるまで遠火で焼くことが一般的とされる。日本では炭火やガス火を利用して焼く場合が多いが、現地の調理設備や素材の入手環境などに合わせて焼き方も柔軟に適応される。特に焼き上がりの皮のカリカリ感、内側のジューシーな身、適度な塩味がバランス良く調和することが評価される要素であり、添えられる大根おろしやカボス・スダチ(写真ではライムに近い柑橘が添えられている)のさっぱりした酸味が脂を引き締める役割を果たしている。

定食スタイルと和食文化

この定食形式は、主菜である鯖の塩焼きに加え、炊き立ての白ご飯、味噌汁、小鉢(本例では野菜のおひたしや豆腐のサラダ)、漬物などがバランスよく組み合わされて提供されることが多い。味噌汁は昆布や鰹節で取っただしに味噌を溶き、豆腐やネギなどの具が入る。日本の定食文化においては、主菜・副菜・主食・汁物が組み合わさることで栄養バランスが整うとされ、「一汁三菜」の考え方にも通じている。和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されており、こうした定食スタイルも日本文化の象徴の一つである。

マニラ・マカティ リトル東京での現地化と意義

フィリピン・マニラ都市圏マカティのリトル東京は、日本の食文化や雰囲気を現地で体験できるエリアとして知られている。この地域には多数の日本人経営の飲食店や日本食料品店が集まり、日本人駐在者や現地の日本ファンが集う場である。写真の「華(Hana Japanese Restaurant)」は、10年以上の運営歴を持ち、日本人オーナーによる本格和食が楽しめるレストランとして地元でも評価が高い。「リトル東京」という名を冠するものの、サバの焼き加減や味噌汁の出汁、ご飯の調理技術において、本場日本にも劣らぬ品質を維持する努力が重ねられている。そのため現地日本人のみならず、多国籍なゲストの間でも本物志向の和食が体験できる場として重宝されている。

国際的評価とサステナビリティの観点

日本国外でのサバの消費は増加傾向にあり、日本食レストランの拡大と共にサバ輸出量も年々増えている。一方で、漁獲資源の持続可能性(サステナビリティ)も国際的な議題となりつつある。MSC(海洋管理協議会)認証など、環境への配慮を意識した漁獲活動が日本および世界中で推進されている。飲食産業においても、現地で手に入る食材を活用したり、資源管理に配慮した調達を行うケースが増えている。

まとめ

鯖の塩焼きセットは、日本の家庭や定食屋で親しまれてきた伝統的な焼き魚料理を中心とした定食であり、健康や栄養バランスにも優れる。海外、とりわけマニラ・マカティのリトル東京の「華」など日本人経営店舗においても、そのクオリティは本国と遜色ない水準に達している。日本の食文化が世界各地で尊重され、現地の食習慣と融合続けていることは、国際交流や食の多様性の広がりを象徴する現象でもある。

豚骨ラーメン麺固め

マニラ マカティ リトル東京 一本堂 (Menya Ippondo)豚骨ラーメン麺固めの概要

豚骨ラーメンは、日本の九州地方、特に福岡市の博多地区を発祥とするラーメンの一種であり、国内外問わず高い人気を集めている。特徴的なのは、豚骨を長時間煮込んで作られる白濁したスープであり、強いコクと芳醇な香り、そしてゼラチン質を多く含む滑らかな舌触りにある。麺はストレートな細麺を用いるのが伝統であり、茹で加減「バリカタ(硬め)」から「やわ(柔らかめ)」まで多様なオーダーが可能で、好みに応じて対応する文化が発展した。また、フィリピン・マニラのような海外でも豚骨ラーメンの専門店は増加し、現地の食文化に根ざしつつある。

豚骨ラーメンの歴史と広がり

豚骨ラーメンの誕生は20世紀前半にさかのぼり、博多駅周辺の屋台文化と密接な関係があるとされる。戦後の食糧難時代、安価で栄養価の高い豚骨を利用してスープを作ったことが起源とされ、次第に街中や他地域へ普及。やがて全国的に支持されるようになり、近年はアジア、北米、欧州など国際的な拡がりを見せている。フィリピン・マニラでも数多くの日本食レストランが進出しており、現地のリトル東京地区はその象徴的なスポットとなっている。

主な特徴

| 要素 | 特徴 |

|---|---|

| スープ | 長時間炊き出した豚骨スープ。コク深く、ゼラチン質のとろみが特徴。白濁色と独特の香り。 |

| 麺 | ストレート細麺。麺の茹で加減は客の好みに応じて調整可能。一般的に「硬め(カタ)」の注文が多い。 |

| トッピング | ネギ、チャーシュー、メンマ、キクラゲ、紅しょうがやごまなど。 |

| タレ | 醤油または塩のタレがベース。香味油の添加(マー油など)も一部で見られる。 |

現地・一本堂(Menya Ippondo)での提供

「一本堂」はマニラ・マカティのリトル東京地区内に位置するラーメン専門店で、日本伝統の味をフィリピンに再現することに注力している。今回の豚骨ラーメン麺固めは、本場のスタイルを踏襲しながらも、現地の嗜好を組み込んだアレンジが見受けられる。具材にはネギやメンマ、チャーシューなどが用いられ、特にフィリピンでは野菜の風味とともにチャーシューの供給方法やカットにバリエーションが見られる。スープの粘度や味わいは店ごとに異なるものの、このリトル東京の店舗では、現地日本人をはじめ多様な客層に親しまれている。

豆知識:フィリピンにおけるラーメン文化の発展

2010年代以降、フィリピン全土でラーメンブームが起こり、特に日本人コミュニティや日本文化に親しみを持つ若年層を中心に、ラーメン専門店が急増してきた。マカティやボニファシオ・グローバル・シティなどの商業エリアには、豚骨、味噌、しょうゆなど多様なラーメン店が並ぶ。食材・調理法の現地化や価格帯の調整を行いながら、在留日本人や現地消費者から支持されている。

まとめ

豚骨ラーメンはその由緒正しい歴史と、ボリューム感ある個性により日本のみならず世界の各地で愛されている料理である。現地フィリピン・マニラの店舗においても本場さながらの味わいと工夫が凝らされており、多様な食文化との融合が進んでいる。麺固めの茹で加減や濃厚なスープは、好みや文化の違いを超えて楽しめるユニバーサルな魅力が備わっている。

ラプラプ刺身、マグロ鉄火巻き、アサヒスーパードライ

マニラ マカティ リトル東京 三崎 (Misaki Bistro)ラプラプ刺身

ラプラプ刺身は、フィリピンを代表する高級白身魚「ラプラプ(Lapu-Lapu、和名:マダラハタ)」を生で薄切りにし、日本料理の伝統的な刺身スタイルで供される一品である。ラプラプはフィリピン近海の暖かい海で豊富に漁獲され、フィリピンでは縁起の良い魚として知られている。その身質は上品な白色でやや透明感があり、淡白ながらも繊細な旨味とほのかな脂ののりが味わえるのが特徴である。日本ではあまり一般的でないものの、フィリピン国内および海外のフィリピン料理店や日本食レストランでは、現地調達の新鮮なラプラプを使って刺身として提供する事例が増えている。

食文化におけるラプラプ

ラプラプは中華系の影響も強いフィリピンの食文化の中で、「姿蒸し」や「スイート&サワー」など多様な調理法で提供されてきたが、近年では和食人気の高まりとともに、刺身や寿司ネタとしても採用されている。和食の視点では、ラプラプは鯛やヒラメと同じくコリコリとした食感と上品な味わいを持つ高級魚として比較されることが多いが、南国ならではの脂の軽やかさとクセのなさが特徴的である。各種薬味や醤油、柑橘のジュレなどとも馴染みやすい。

マグロ鉄火巻き

鉄火巻きは、日本の伝統的な細巻きの寿司の一種であり、酢飯と新鮮なマグロの赤身、そして香り豊かな海苔が組み合わされている。古来より江戸前寿司の代表的なメニューで、鉄火場(賭博場)のように活気ある職人仕事とマグロ赤身の色彩が由来とされる。現代では世界中で愛されている寿司ロールの一つであり、マニラのような海外の日系コミュニティでも定番メニューとなっている。質の良いマグロとパリッとした海苔の組み合わせは、日本国外でも評価が高い。

アサヒスーパードライ

アサヒスーパードライは、日本を代表するビールブランドのひとつで、1987年にアサヒビール(現・アサヒグループホールディングス)によって発売された現代的なラガービールである。その特徴は「ドライ=辛口」であり、すっきりとした後味、爽快な喉越し、日本食やシーフードとの相性の良さで広く人気を集める。日本国内はもとより、東南アジア圏を含む世界中の日本料理店や高級レストランでも提供されている。現地調達の刺身や寿司と合わせやすく、日本食体験をグローバルに支える定番飲料の一つとなっている。

マニラ・マカティ「リトル東京」三崎(Misaki Bistro)について

「リトル東京」はフィリピン・マニラ首都圏マカティに位置する日本人街であり、和食レストランや居酒屋、専門食材店が密集する地域である。1990年代以降、日本企業の進出や日本人駐在員の増加により発展し、現地在住の日本人のみならずフィリピン人や各国の地元住民からも支持されている。三崎(Misaki Bistro)は、このリトル東京に位置する日本料理店の一つとして高い評価を得ており、豊富な日本食メニューと新鮮な食材、そして多様な日本酒・ビールのラインナップが特徴である。和食の伝統を守りつつ、現地素材を巧みに活用したメニュー展開がフィリピンにおける和食文化の浸透に大きく寄与している。

エンサイマダ

マニラ ニノイアキノ国際空港 (Ninoy Aquino International Airport)概要

エンサイマダ(Ensaymada)は、フィリピンを代表する伝統的な甘いパンであり、そのルーツはスペイン領時代に遡る。スペインのエンサイマーダ(Ensaimada de Mallorca)から影響を受けつつも、フィリピン独自の発展を遂げたベーカリー製品である。主に柔らかいバター風味のパン生地に、バター、砂糖、チーズを贅沢にあしらう完成度の高い菓子パンである。フィリピン全土にわたり広く親しまれており、食卓や贈答品としても定番の存在となっている。

本記事では、筆者がフィリピン・マニラのニノイアキノ国際空港で実際に経験したエンサイマダをもとに、その歴史、製法、バリエーション、現地文化における位置づけについて深く考察する。

歴史と起源

エンサイマダは、もともとスペイン・マヨルカ島の特産パンで、16世紀スペイン統治時代のフィリピンに伝来した。スペイン語の「saïm」(ラード)を語源とするオリジナルと比較し、フィリピン版はバターやチーズ、砂糖などを用いることで独自の進化を遂げてきた。時代が進むにつれて各地のベーカリーが独自のレシピを開発し、「エンサイマダ=特別な日の贅沢」というイメージがフィリピン全土に浸透した。

製法と材料

基本の作り方

エンサイマダの生地は、小麦粉、イースト、牛乳、卵、砂糖、バターを使用して作られる。ふんわり軽い仕上がりになるよう、発酵と練り込みが重要視される。また、成形時にロール状に巻き、渦を巻いた独特の形状に仕上げる点が特徴である。

特徴的なトッピング

焼きあがったパンの上にはたっぷりのバタークリーム、粉砂糖、フィリピン産のエダムチーズ(地元では「ケソ・デ・ボラ」)またはチェダーチーズがふんだんにのせられる。特に空港や有名店で提供されるものは、そのチーズの量と甘じょっぱい味わいのバランスが絶妙である。

バリエーションと地域性

フィリピンの各地には、エンサイマダに独自の工夫を加えたローカルバリエーションが存在する。例えば、バギオ地方ではウベ(紫芋)ペーストを練り込んだものや、ラグナ地方ではカスタードクリームが使われることもある。豪華なタイプでは、贅沢なケソ・デ・ボラが厚くトッピングされ、クリスマスや誕生日などの祝祭日に贈答品として用いられる。

現代のエンサイマダ

近年では、伝統的なエンサイマダだけでなく、現地チェーンや空港、カフェでも気軽に入手できる。当該画像のようにマニラ・ニノイアキノ国際空港でも、多くのお土産用ベーカリーが並び、選び抜かれたバターや地元産チーズを使った高品質な商品が旅人を魅了している。長時間保持できる包装や個包装の工夫を施した商品も多く、国外へのお土産として利用されるケースが増えている。

また、冷蔵保存で日持ちするものもあり、持ち帰り後も電子レンジやオーブントースターで軽く温めることで、焼きたての味わいに近づけることができる。

文化的意義と現地での人気

エンサイマダは、フィリピンの食卓にとって特別な意味を持つ菓子パンである。日常の朝食やおやつはもちろん、贈答や帰省の際のお土産、特別なセレモニーや記念日など、さまざまな場面で広く愛されている。その味わいの奥深さと懐かしさは、多くのフィリピン人にとって故郷や家族との絆を象徴する存在であり、帰国や出発という節目のタイミングで特に選ばれる理由でもある。

フィリピン・マニラで滞在したホテル - パーム グローブ ホテル(Palm Hotel Manila)

外観の写真を取り忘れたので、周辺の様子の画像です。マラテなので立地が良く、何も不満がなかった。治安は良くないと言われてはいるが、自分はそれほど気にならなかった。でもこそは自己責任。

ホテルの感想

- 毎日水ボトルが補充された

- PC作業テーブルがあり、Wifi速度は作業が十分行えるレベル

- 近くのロビンソンモールでご飯が何でも食べられる

- コンビニが目の前にある

- ホテルマン曰く、ホテル前の野良タクシーは避けた方がいいらしい

- 夜は賑やかで飲み歩きにもエンタメにも困らない

以下のサイトからパーム グローブ ホテル(Palm Hotel Manila)を予約できます。

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。気に入った宿があれば、リンクからご予約いただけると励みになります!