旅先の情報、食事すべての価格、そして味の率直な感想をここにシェアします。

旅行期間:2024年2月9日~2月17日

フィリピン・ダバオの雑感と訪れた場所

-

めっちゃ治安いい

観光地では、外国人に高額を吹っ掛けてくる人が多々いる。だが、ここダバオでは一度も出会わなかった。野良タクシーでさえもぼったくり一切なし。ただ、おつりは大雑把で端数が省かれる時が多い。警備員も多く、危険を全く感じなかった。さすが、ドゥテルテ前大統領の住む街だけある。

こちらの記事によると、2019年の東南アジアで最も安全な都市でダバオは2位の模様。 -

ダバオの人々はとてもフレンドリー

フィリピンは全体的にフレンドリーではあるが、ダバオは一線を画している。

うっかり路地に入ったら、飲み会中のグループから突然グラスを渡され、お酒イッキさせられたりと、いい意味でのカオスさが楽しかった。

カレンデリア(大衆食堂)で食事をタダで頂き、記念撮影まで。観光地とは異なり、お金には固執せず、とにかく皆楽しそうなのが印象的。

カメラ向けるとポーズしてくれる陽気さを見習いたい。

ここでもタダでトゥロンとストロベリージュースを頂いた。

観光客の俺にお金を落とさせてくれw -

日本語を話せる人が比較的多い

マニラ、バギオよりは明らかに日本語話者と出会う率が高い。特に女性の話せる率が高く、話せる人は過去に日本で働いてた人が多かった。第二次世界大戦時代に多くの日本人がダバオで生活していた影響もあるのだろう。

-

日本食レストランが割と多い

本場の日本ほどではないが、クオリティはそこまで低くはなく、日本人でもそれなりに楽しめる。一蘭ではなく七蘭のラーメン屋があったりと、なんちゃって日本食を探すのも楽しい。

山下ダイナー / Yamashita Diner

フィリピンの都市伝説、山下財宝にちなんだ名前と思われる。実にそそる名前。

この場所のMAP

のれんがしっかり日本語。ラーメンの横棒で確信した(何を)

山下ダイナーの味噌ラーメン

コクある味噌スープに多少コシがある柔らかめな麺。ゆで卵は文句なしのトロり具合。チャーシューも柔らかく油がノリノリ。日本人でも楽しめるクオリティ。

ただ、モヤシは全くシャッキリしておらず、ここを直せば日本でもギリ戦える…はず。 -

水がキレイ

ミンダナオはフィリピンで最も標高の高いアポ山のお陰で綺麗な水を得られるらしく、水道水が飲める場所もあるとか。もちろん地域や設備にもよるし、地元民でも水道水を飲まないという人が居るので、基本的には水道水の飲用は避けるのが無難。

-

くだものが美味しい

他国で何度も挫折してきたドリアンをついに克服できた。もちろん臭いけど。おそらくアポ山のミネラル豊富な水とミンダナオの強い太陽光が果物の質を底上げしていると思われる。

-

バンケロハンは果物天国(Bankerohan Public Market)

この市場だけで1記事書けるくらいの規模感があり、山盛りの果物を見て回るだけで前向きになれる。

そして、人生最高の果物、マンゴスチンと出会った場所。人間の舌を喜ばせるために生まれてきたのか?と思わせる、シルクのような繊細な甘酸っぱさは是非味わってみて欲しい。

この場所のMAP

-

ムスリム(イスラム教徒)を見かける

フィリピンはカトリックが多数だが、ミンダナオ島は立地的にスペインの統治が届きにくかったため、ムスリムが多い模様。確かにハラル料理も見かけた。

-

アニメ映画・機動戦士ガンダム閃光のハサウェイに出てきたジョリビー

場所がマイナーなだけに一体何人が訪れたのだろうか。聖地巡礼で気分はホクホク。

この場所のMAP

-

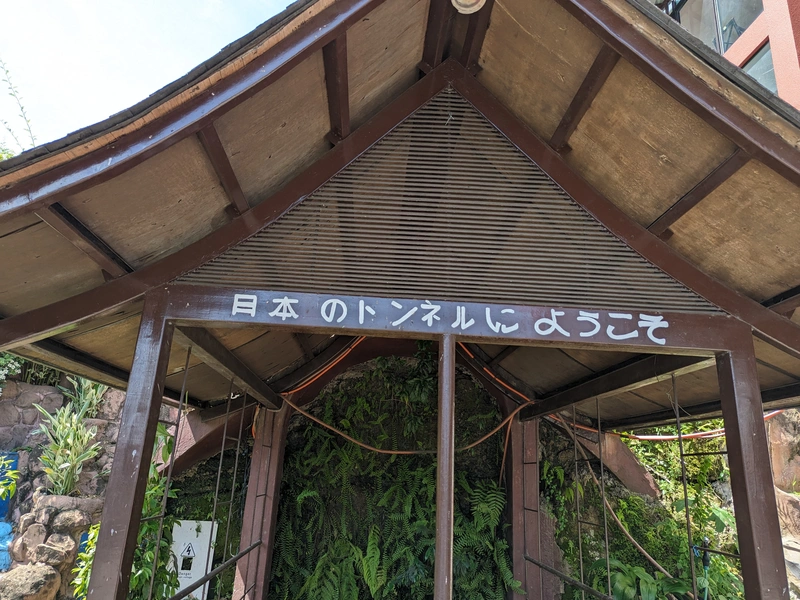

ジャパニーズトンネル

第2次世界大戦時に日本人によって掘られた防空壕跡。全長数キロメートルらしいが、ごく一部のみ公開されていた。長いトンネルを公開しても観光客が歩くのもメンテも大変だろうし、妥当な公開範囲かもしれない。

宿泊施設やプールもあるが、コロナにやられたのか、まともに営業している気配はなかった。 トンネル内に何故か山下財宝のレプリカがあった。山下財宝はここでも語り継がれているようだ。

この場所のMAP

-

ダバオにある日本人墓地 - Japanese Cemetery

第二次世界大戦で亡くなった日本人のお墓がある。戦後に在留された方のお墓もあると思われるが、名前の無い墓があったりと、不明点も多々ある。なので、把握には文献など探す必要がありそう。

この場所のMAP

-

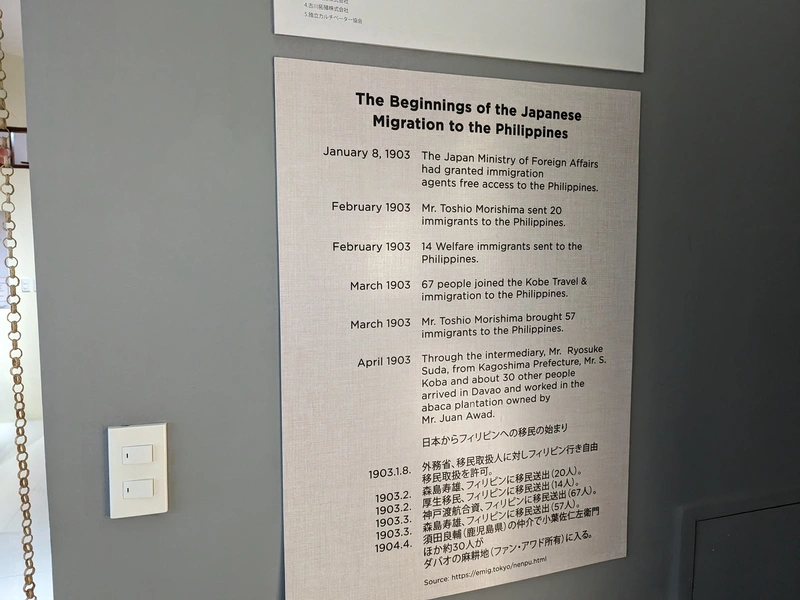

フィリピン・ダバオと日本人の歴史博物館 - Philippine-Japanese Historical Museum

日本とダバオの歴史が分かる博物館。当時の資料はもちろんのこと、農業器具や民族衣装なども見学できる。日本の政治家も訪れている模様。

この場所のMAP

フィリピン・ダバオ一人旅の食費と味評価

各グルメの画像と一言

未記載のグルメ画像もあります。

ピアトス(Piattos)

機内概要

ピアトス(Piattos)は、フィリピンのスナック菓子ブランド「Jack 'n Jill」から発売されているポテトクリスプスである。代表的なフレーバーの一つであるチーズ味は、サクッとした食感と濃厚なチーズの風味が特徴で、幅広い年代層に親しまれている。ピアトスは六角形のユニークな形状をもち、その独特なフォルムや軽やかな食感によって競合製品との差別化に成功している。ブランドが展開する他のポテトスナックと同様、ピアトスは市場投入以降、フィリピン国内外の様々な流通網を通じて入手可能となった。

歴史と背景

ピアトスは1980年代後半にフィリピンの大手食品メーカー、ユニバーサル・ロビーナ・コーポレーション (Universal Robina Corporation; URC) のスナックブランド「Jack 'n Jill」の商品ラインナップとして登場した。フィリピンを中心にアジアや中東、アメリカなど海外市場にも輸出されている。ピアトスという名称は、イタリア語由来の「piatto」(プレート・皿)からヒントを得ており、スナック自体のプレート状の形状にちなんでいる。

製造方法と特徴

ピアトスは一般的なポテトチップスとは異なり、ポテトを原材料として成形し、六角形にカットした後、オーブンで火を通すことでサクサクとした食感を実現している。揚げる工程がメインの多くのスナックに対し、ピアトスはヘルシーなオーブンベーク製法を特徴として強調している場合もある。パッケージングは手軽に持ち運びやすいサイズと再封可能な設計が多く、機内食や外出時の軽食、パーティー用のスナックとしても広く利用される。

チーズ味のバリエーションと人気

チーズフレーバーはピアトスシリーズの中でも特に人気が高く、フィリピン国内で“ベストセラー”と位置づけられることが多い。ピアトス特有の濃いチーズシーズニングは、消費者から「ビールやカクテルとの相性が良い」と評価されることが多く、アジア域内の航空会社では機内食やスナックとして提供される一例もみられる。

健康面と成分

製品は主にポテトパウダー、コーンスターチ、各種ベジタブルオイル、チーズパウダーなどから構成される。鉄分・ビタミン強化のマークをパッケージに掲示することもあり、フィリピン国内では「手軽に食べられるが、必要最低限の栄養素も含まれている」点が支持の理由となっている。カロリーやナトリウムが比較的高いため、食べすぎには注意が必要だが、日常の間食や簡単なパーティー用フードとしては手頃である。

提供と利用シーン

ピアトスはスーパーマーケットやコンビニエンスストアはもちろん、航空会社の機内サービスメニューの一部として採用されることもある。実際、多くのフィリピン系航空会社では国内線・国際線問わずドリンクのお供に提供されるケースが目立ち、香りや味が周囲に配慮されて設計されている点が選定理由の一つになっている。

ピアトスはシェアしやすいサイズであること、食べやすい構造、手が汚れにくいパウダリングなど、手軽さを追求している。ビール等のアルコール飲料との相性がよく、パーティや友人・家族との集まりなどカジュアルなシーンでの消費が多い。

国際的な認知度

フィリピンから海外への移住者や観光客の増加に伴い、ピアトスも「懐かしの味」として北米、アジア、中東でも取り扱いが見られるようになった。フィリピン食材店やオンラインショップを通じて世界中で入手可能になり、現地コミュニティの間での口コミ・SNS拡散によって徐々に国際的な認知度も高まりつつある。

まとめ

ピアトスは、フィリピン発の代表的なポテトスナックであり、日本や欧米のポテトチップスとは一線を画す独特な食感と味わい、アイコニックな六角形、日常的な食シーンから特別な機内サービスまでバリエーション豊かな消費機会を持つ。特にチーズ味は濃厚なフレーバーとさっぱりした香りで多くの支持を集め、フィリピンにおける国民的スナックのひとつとして今も多くの人々に愛されている。

スキヤキ丼

マニラ ニノイアキノ国際空港 (Ninoy Aquino International Airport)概要と国際的展開

スキヤキ丼は、日本料理の伝統的な鍋料理「すき焼き」を起源とし、ご飯の上にすき焼きの具材をのせて丼ぶりとして仕上げた料理である。牛肉や玉ねぎ、春菊、白滝、焼き豆腐などを特製の割り下(醤油、砂糖、みりん主体のタレ)で煮込んだ具を、白ご飯に盛り付けるスタイルが一般的である。近年では、海外の日本食レストランや空港、小規模な飲食店においても提供されるようになり、和食の新たな丼物として国際的に認識されている。

フィリピン・マニラ空港におけるスキヤキ丼

マニラのニノイアキノ国際空港(Ninoy Aquino International Airport)では、国内線ターミナルを中心に様々な日本料理が提供されており、その中の一つにスキヤキ丼が存在する。空港という特殊な環境において、伝統的な和食を現地の人々や旅行者向けにアレンジした形で提供していることが特徴である。肉や野菜、タレをご飯の上に贅沢に盛り付け、時間や設備に制約がある中で日本文化を味わえる料理として人気を集めている。

調理方法とローカルアレンジ

スキヤキ丼の基本的な調理法は、まず牛肉や野菜などの食材を熱した鍋やフライパンで炒め、割り下を加えて煮込む。その後、それらを白ご飯の上に盛り付ける。海外では調達可能な食材や調味料の影響を受けた現地流のアレンジが見られ、例えばフィリピンでは現地産の牛肉や米、野菜が使用されることが一般的である。また、調理工程の簡易化やコスト抑制のため、日本本来の「霜降り肉」よりも赤身の多い部位が使われる傾向があり、タレの味付けが全体の印象を大きく左右する。

空港内店舗で提供されるスキヤキ丼は、長時間の保温や冷凍流通に適したレシピ開発が行われている場合が多く、そのため肉質や野菜の食感に違いが生じやすい。しかし、和牛本来の味や和風割り下の香りを生かしたタレのみが本格的である場合もあり、これは日本以外の地で日本の味を簡便に楽しめる重要な要素となっている。

現地での評価と日本食の受容

日本食の多様化とグローバル化に伴い、スキヤキ丼は「手軽に食べられる日本の伝統の味」として現地人だけでなく世界中の観光客からも人気が高い。フィリピンなど東南アジア諸国では、日本文化は高級志向・健康志向と結び付けて受容される傾向があり、空港で味わえる日本料理もその例外ではない。簡便に提供可能な丼スタイルは、忙しいトランジットや短時間の食事にも適していることから、空港グルメの一つとして定着しつつある。

関連料理と発展

スキヤキ丼は、親子丼や牛丼と並び、日本発祥の丼料理のバリエーションとして拡大を続けている。特に海外では、日本の調味料や現地野菜、シーフードなどを利用した独自の発展型も登場しており、各国の食文化との融合が進められている。例えば醤油を現地産の甘い大豆ソースに代用したり、牛肉以外のポークやチキンを用いたアレンジも見受けられる。

現代のグローバルフードとしての位置づけ

スキヤキ丼は、単なる和食の一形態を超え、グローバルな外食文化の中で幅広い進化を続けている。空港や国際都市において様々な層の人々に親しまれることで、日本文化発信の一端を担い続けている料理である。

ドリアン

ダバオ チャイナタウン概要

ドリアン(Durio)は熱帯アジア原産の果実で、特にその独特な香りとクリーミーな果肉で知られている。学名は Durio zibethinus であり、アオイ科ドリアン属に分類される。主に東南アジア諸国、特にマレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンなどで栽培されている。フィリピン南部に位置するダバオ(Davao)は、ドリアンの名産地として国際的に評価が高い。

ダバオにおけるドリアン

フィリピン・ミンダナオ島のダバオ市は、国内有数のドリアンの産地として知られる。ダバオ産ドリアンはその芳醇な香りと濃厚な甘み、なめらかな口あたりで高い評価を受けている。現地では多種多様なドリアン種が存在し、とくに「アラナ」「プヤト」「コントン」などが有名。ダバオ・チャイナタウンでは、早朝から新鮮なドリアンが並び、地元住民や観光客がその鮮度を競って購入している姿が見られる。

特徴的な香りと味わい

ドリアンは「果物の王様」と称される一方で、その独特な強烈な香りから苦手とする人も多い。この香りの主成分は硫黄化合物などで構成されており、不快に感じられることも少なくない。しかし、ダバオ産のドリアンは比較的マイルドで、実際に現地で体験した場合、「匂いがそこまできつくなく、上品でまろやかな甘味が際立つ」「初心者でも比較的挑戦しやすい」と評価されることも多い。

実と栄養価

ドリアンの外皮は厚く、硬いトゲに覆われている。内部には淡黄色からクリーム色の柔らかい果肉が複数の房状に分かれて格納されている。果肉はとろけるようなテクスチャで、しばしばカスタードクリームやチーズケーキ、アーモンドに例えられることがある。

栄養価も非常に高く、炭水化物、ビタミンC、ビタミンB群、カリウム、食物繊維を豊富に含む。特筆すべきはトリプトファンというアミノ酸も多く含み、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの生成にも寄与する点である。

歴史と文化的側面

ドリアンは古くから東南アジアの多くの国々で収穫・消費されており、王族の贈答用・儀式用の果物としても重要視されてきた。観光地や市場では、季節になると露店で売られるだけでなく、アイスクリームやドリンク、菓子、カレーなどの加工食品としての消費も拡大している。

一方で、強い臭気のため多くの公共交通機関やホテルでの持ち込みが禁止されていることも有名である。タイやシンガポール、マレーシア、フィリピンなど、空港や電車内での「ドリアン持ち込み禁止」サインは観光客の目を引くポイントとなっている。

選び方と食べ方

ドリアンは熟成が進むと果皮が割れやすくなり、香りも強まる。消費地によっては「香りが弱く、果肉が濃厚な品種」が好まれる傾向もあり、ダバオ産に代表される南国の品種はとくにその特性が強い。現地では、果皮を手で割り、包丁を使って中の果肉を取り出し、種を取り除いてそのまま食べる。

保存は難しく、常温の場合は早めの消費が推奨される。余った場合は冷凍保存も可能で、シャーベット状にして食べるのも一般的である。

国際的な評価と現地経済

東南アジア原産のドリアンは、タイやマレーシアが生産の中心地であるものの、フィリピンのダバオ産も中国や日本で高値で取引されるなど、その品質が国際的に認知されつつある。ドリアンは現地の農業経済の要であり、近年は観光資源としてドリアン農園ツアーやフードフェスティバルも広く開催される。

ペノイ(3個)

ダバオ チャイナタウン概要

ペノイ(Penoy)は、フィリピン全国で広く食される伝統的なアヒルの卵を用いた卵料理の一種である。主に屋台や軽食売りの露店、ナイトマーケットなどのストリートフードとして親しまれており、その消費習慣は庶民的かつ日常的なものである。今回の事例では、フィリピン・ミンダナオ島ダバオ市のチャイナタウンにて、移動式の販売スタンドで提供されていた様子が観察できる。歴史的背景

ペノイはあくまでバロット(Balut)と密接な関係を持つ背景がある。バロットは胚が部分的に発育したアヒルの有精卵を加熱して食べる伝統的ストリートフードである一方、ペノイは受精に失敗した、或いは発育のなかった卵を同様の工程で調理し、より普通のゆで卵に近い状態にしたものである。このため地元では「バロットの副産物」として認識されることも多い。ペノイの消費文化はスペイン統治時代から伝わった鶏卵文化と在来種のアヒル飼育技術の融合から発展している。調理法と特徴

ペノイは、採卵後に選別を経た未発育卵を殻ごと蒸す、またはゆでることで作られる。調理過程や容姿は一般的なゆで卵と似るが、黄身と白身の境目が曖昧で全体的に均質な食感や味わいとなることが多い。フィリピンではビネガーや塩、時には特製の調味料や胡椒などを添えて食べることが一般的である。バロットとの違い

| 項目 | ペノイ | バロット |

|---|---|---|

| 発育段階 | 胚の発育なし(未受精またはごく初期) | 胚が発育(一般的に14~21日目) |

| 外観・食感 | 均質で固ゆで卵に近い | 胚や骨・羽根が部分的に見られる |

| 味の特徴 | 濃厚なコク、クセが少なく食べやすい | 旨味が強く独特な食味 |

| 一般的な提供場所 | 屋台、移動販売、自転車売り | 同左 |

地域文化と社会的意義

ダバオ市をはじめとしたフィリピンの各都市では、移動式のペノイやバロット売りが日常的に見られる。こうした露天・屋台での卵販売は、労働者・学生・観光客など幅広い層の栄養補給や小腹満たしに重要な役割を果たしている。安価で手軽なタンパク源であることから、都市部のみならず地方部でもその需要は高い。地域ごとに調味料や提供方法に若干の違いが見られ、例えばダバオでは甘みのあるビネガーや特製チリソースが添えられることも多い。国際的な評価と現地の日常

フィリピン国外での認知は比較的低いものの、近年の「エスニック料理ブーム」やバロット人気の高まりとともに、ペノイも一部の好事家・フードツーリストに注目されている。観光地では体験的要素を持つ「現地グルメ」として紹介されることも多く、外国人旅行者の間では「食文化入門」のひとつとされることがある。素朴でクセの少ない味わいは初めて挑戦する旅行者にも比較的受け入れやすい。まとめ

ペノイは、フィリピン独自の食文化と人々の日常生活を象徴するシンプルながらも奥深い料理である。その歴史的な背景、製法、社会的な役割、味わいは、フィリピンの多様な食文化を理解する上で重要な要素となっている。

マンゴスチンアイス(たぶん炭のアイス)

ダバオ チャイナタウンフィリピン・ダバオのチャイナタウンにおける「炭アイスクリーム」と東南アジア路上アイス文化

フィリピン・ダバオのチャイナタウンで屋台販売されている「BLACK CHARCOAL SPECIAL ICE CREAM」は、近年アジア圏で密かな人気を誇る炭(チャコール)アイスクリームの一種である。現地では「スペシャルアイス」と表現される事も多く、伝統的な移動販売車「ソリン(Sorbetero)」による販売形態で地域住民や観光客から親しまれている。アイスクリームの風味や見た目が多様化する中、竹炭や活性炭の黒色とクールな印象は、視覚的インパクトも相まって東南アジアの屋台スイーツに新風をもたらしている。

起源と炭アイスへの関心の高まり

活性炭入りアイスクリーム(Charcoal Ice Cream)は、2010年代半ばから主にアメリカ・欧州・アジアの若年層を中心に話題となった。健康志向やデトックス効果のイメージでSNSなどで拡散し、新規性が評価された。一方で安全性や味については議論も多く、国や地域により使用基準が異なる。フィリピンでもブラックチャコールアイスはご当地屋台アイスの一変種として定着しつつある。特筆すべきは、単なるマンゴスチンやウベ(紫芋)、ドリアンなどローカルフレーバーにとどまらず、炭そのものを主役に据える事例が増えていることである。

屋台文化とアジアンアイスの多様性

フィリピンの路上アイスといえば「ソルベテス(Sorbete)」として知られ、西洋発祥のクリーム系アイスとは異なり、ココナッツミルクや地元産フルーツ、時にはコーンやチーズなど多彩な材料が使われる。屋台は色鮮やかなデザインが特徴的で、その外観は"ブラックチャコール"のアイコンともリンクしやすい。通常はコーン、パン(パンデサル)、カップなど好みのスタイルで提供され、気軽さと地域性を体現する食文化の象徴である。現地ダバオでも日常の一コマとして屋台アイスは根付いており、特別な日でなくとも楽しめる存在だ。

活性炭の味・食感・健康面に関する知識

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 風味 | ほぼ無味無臭とされるが、ざらついた舌触りと軽いスモーキー感が特徴。果実感は感じにくい。 |

| 食感 | 活性炭粉末による独特のザラつき。乳脂肪分や氷の粒子感も加味され口当たりに個性が出る。 |

| 健康面 | 腸内吸着作用によりデトックス効果のイメージが強調されるが、過剰摂取・薬剤との併用には注意が必要。 2023年時点で食品添加物として一定条件下で認可されている国が増えている。 |

マンゴスチンとの関連性および現地事情

マンゴスチンは東南アジア原産の熱帯果実であり、「果物の女王」とも称される高い芳香と独自の甘みをもつ。フィリピン南部(特にミンダナオ地方)はマンゴスチンの産地としても名高いが、今回の屋台で提供された「BLACK CHARCOAL ICE CREAM」は、必ずしもマンゴスチン果肉を使用しているとは限らない。屋台の装飾などに現地特産の果実アイコンが描かれている場合でも、その日の材料やレシピは現場ごとに異なる。現地フィリピンでは創意工夫やコスト事情、観光客のリクエストでレシピが流動的であり、マンゴスチンと炭を組み合わせた商品自体はまだ珍しい分類といえる。

まとめと食文化的意義

ダバオのチャイナタウンで目にすることができた「BLACK CHARCOAL SPECIAL ICE CREAM」は、グローバルな食のトレンドとフィリピン独自の屋台文化が交差する希有な存在である。伝統と現代性、地域性と国際性が混ざり合う屋台スイーツの世界において、炭や地元果実の活用は今後も多様な派生を生み出す可能性がある。こうした屋台体験を通じて、旅人も現地住民も新たな味覚・食感・物語性を共有し、不確かなものから体験的な確かさを紡ぎ出しているのである。

トゥロンとストロベリージュース

ダバオ チャイナタウンフィリピンのストリートフード文化:トゥロンとストロベリージュース

フィリピン・ミンダナオ島ダバオ市チャイナタウンで親しまれる屋台フードの中でも、特に象徴的な存在となっているのが「トゥロン」と「ストロベリージュース」である。トゥロンは、バナナ(主にサババナナ)やジャックフルーツを春巻きの皮で包み、油でカリッと揚げたもので、国内のさまざまな地方やコミュニティで楽しまれている。一方、ストロベリージュースは現地ストリートシーンならではのポリ袋に注がれたスタイルで提供され、揚げ物との相性の良い甘酸っぱく爽やかな味わいが特徴である。

トゥロン:フィリピンの庶民的定番スナック

トゥロン(Turon)は、フィリピン語で「春巻き」を意味するスペイン語 “Turón” から転じた名称である。歴史的には19世紀末~20世紀初頭にスペイン植民地支配を経て伝わった巻き物料理文化に、在来作物のバナナやジャックフルーツを取り入れて独自進化したと考えられている。

サババナナは糖度ともっちりした食感に富み、ココナッツシュガーをまぶしたり、ジャックフルーツ(現地ではランカと呼ばれる)を一緒に包むことで南国特有のトロピカルな甘みと芳香がより一層引き立つ。

屋台では竹串に刺して揚げられるケースが多く、外は香ばしくカリカリでありながら、中は熱々で柔らかいバナナの甘酸っぱさが楽しめる。トゥロンは学校帰りの子どもたちや働く大人たちの間でおやつとして圧倒的な人気を誇り、1本10ペソ程度の手頃な価格で提供されることが一般的である。

ストロベリージュース:屋台が生み出す爽快な甘酸っぱさ

フィリピンのシティストリートで見かけるジュースは多様で、そのほとんどが大きな容器で作り置きされ、注文ごとにプラスチック袋(現地では一般に「サブロッサ」や「plastic」などと称される)で提供される。ストロベリージュース(strawberry juice)は実際には人工フレーバーや濃縮シロップを希釈したものが多く、鮮やかな赤色が見た目にも涼しさを演出する。

現地産イチゴの栽培は北部ルソン島のバギオなどが有名であるが、ダバオ市では合成フレーバーの普及により、一年中どこでも気軽に味わえる飲料として市民に根付いている。揚げ物との組み合わせは油分の口当たりを爽やかに洗い流し、常夏の蒸し暑さにぴったりなリフレッシュドリンクとなっている。

ダバオ市チャイナタウン屋台文化の特色

ダバオ市のチャイナタウンは、フィリピン最南端の国際都市ならではの多民族社会を反映し、中国系を中心とする多様な商人たちが食文化を彩ってきたエリアである。屋台路面には、伝統中華料理店と南国フィリピンのストリートフードが共存し、日常的な交差を見せている。

現地では現金取引以外にも時に「ご自由にお持ちください」的な好意的やりとりが発生しやすく、観光客や地元民を問わずあたたかなつながりを感じられることがある。

こうした地域密着型のストリートフードは、安価かつ短時間で気軽に味わえる利便性に加え、地元住民のコミュニティとしても機能してきた歴史がある。

栄養価と健康面の考察

トゥロンは食物繊維やカリウムが豊富なバナナと、抗酸化成分の多いジャックフルーツを用いており、ビタミンB群やA、Cなど栄養価も高い。一方、油で揚げるためカロリーは比較的高めとなる。ストロベリージュースに関しては、現地屋台で見られるものの多くが加糖タイプで、糖分の過剰摂取を避けるためにも適量を心掛ける必要がある。

国際的なトレンドとの関係

近年、アジアのストリートフード人気の高まりとともに、フィリピンの屋台文化やトゥロンも世界的な注目を集めつつある。現地の味がSNSや動画サイト等で拡散され、国内外でトゥロンやご当地ドリンクが再解釈される動きも見受けられる。

ギニサン・アンパラヤ

ダバオ チャイナタウン概要

ギニサン・アンパラヤ(Ginisang Ampalaya)は、フィリピンの家庭料理の一つで、主にアンパラヤ(マーメイロン/苦瓜/ビターゴーヤ)を使った炒め物である。ダバオのチャイナタウンを含むフィリピン全土で親しまれているメニューであり、健康志向の背景や、伝統的な食材利用の観点からも地域社会に根づいている料理である。アンパラヤのほろ苦さと、シンプルな調理法で素材の味わいが活きることが特徴的である。

起源と歴史

ギニサン(Ginisang)は「炒める」を意味するタガログ語で、アンパラヤは「苦瓜」を指す。フィリピンでは先住民族時代よりアンパラヤが食用とされてきた記録があり、中国系コミュニティの影響も受けつつ、南シナ海交易ルートを通じて伝播、各地域で独自の発展を遂げた。20世紀以降の都市化に伴い、健康増進や糖尿病予防などに着目されたことが、都市部でも一般家庭や食堂で定着した要因となっている。

主な材料とバリエーション

基本的な材料は以下の通りとなる。

| 材料 | 用途・特徴 |

|---|---|

| アンパラヤ(苦瓜) | 主役。薄切りして使用、強い苦味が特徴 |

| 卵 | 炒め合わせてマイルドな味わいへ調整 |

| トマト、玉ねぎ、にんにく | ベースの甘みと香り付け |

| 塩、胡椒、醤油もしくは魚醤(パティス) | 調味料 |

| 豚肉、干し魚、海老 | 地域や家庭によって加わる具材 |

シンプルな卵と炒めるスタイルの他、小魚や豚肉、場合によっては豆腐を加えるバリエーションも多い。これによりタンパク質を補い、料理全体の風味が豊かになる。

調理法と食文化

アンパラヤがもつ苦味は健康効果が高いとされる一方、苦味が強すぎる場合は水や塩で下処理を行うなどの工夫が一般的である。調理工程は、まず香味野菜を炒め、アンパラヤとその他の具材を加え軽く火を通す。最後に溶き卵を流し入れて全体をまとめる。調理時間が短いため、食卓に並ぶまでの手間が比較的少なく、家庭の朝食や昼食によく用いられる。

アンパラヤを使った料理の多くは「健康」「家庭」「思い出」のイメージと結びつき、特に年配世代からは「よく噛んで味わいなさい」と伝えられてきた。都市部の屋台や食堂でも日常的に提供されており、ダバオのチャイナタウンではフィリピンの多文化性や東南アジアの食材の融合を象徴する料理ともなっている。

栄養と健康効果

アンパラヤはビタミンCや食物繊維、カリウム、マグネシウムなどの栄養素が豊富に含まれる。特に現地では「糖尿病予防」「消化機能の促進」「体力回復」などの効能があると評価されており、生薬・民間療法でも重宝されている。苦味成分のモモルディシンは抗酸化作用があることが海外の公的研究機関等でも報告されている。ただし、過剰摂取や一部体質との相性には注意が必要とされる。

食卓・社会との関わり

フィリピンの気候や土壌に適したアンパラヤは、都市農園や家庭菜園でも盛んに栽培されている。ギニサン・アンパラヤは、家庭や食堂、市場の屋台など、幅広いシーンで提供され、多世代にわたり受け継がれている。ダバオや他の大都市では、新しいバリエーションや海外食文化と融合したスタイルも見られ、今後も変化を続ける伝統料理の一つといえる。

クロコダイルアイス(チョコレート)

ダバオ クロコダイルパーク (Davao Riverfront Crocodile Park & Zoo)概要

クロコダイルアイス(チョコレート)は、フィリピン・ミンダナオ島ダバオ市に位置するDavao Riverfront Crocodile Park & Zooで提供されている、ユニークなアイスクリーム製品である。このアイスは、外見上は一般的なチョコレートアイスに見えるが、その最大の特徴は原材料にクロコダイル(ワニ)の卵が使用されている点にある。ワニの卵は高たんぱくで、独自の粘り気やコクを生み出すことで知られており、ダバオでは地元の特産品や観光資源として注目されている。

歴史と背景

クロコダイルアイスが広まったきっかけは、2000年代中ごろ以降、ダバオにおけるワニ観光業の発展と密接な関係がある。Davao Riverfront Crocodile Parkは、野生動物の保護や教育活動の一環として、ワニを含むさまざまな動物の飼育・展示を行う施設である。観光客向けの新しい体験価値として、園内で生産されるクロコダイルの卵を利用した独創的な食品が考案され、アイスクリームはその代表的存在となった。

なお、クロコダイルの卵は伝統的にアジアの一部地域やアフリカ、オーストラリア北部などでも食材として利用されてきた歴史があり、栄養価の高さと希少性から「スタミナ食材」として認知されている。ダバオでは観光振興と食文化の多様化を目的とし、地元産の卵を食材に転用することが推奨されたため、クロコダイルアイスもその一環として開発された。

特徴と栄養価

原材料の特徴

クロコダイルアイスの主な原材料は、クロコダイルの卵、牛乳、砂糖、チョコレートである。クロコダイルの卵は鶏卵よりも大きく、脂質は少なめで高タンパクであることが特徴とされる。卵自体はくさみが少なく、アイスクリームへの風味的な影響はマイルドだが、濃厚なコクや粘性を加えることで、通常のアイスクリームとは異なる奥深い味わいを実現している。

栄養価

| 栄養素 | クロコダイル卵 | 鶏卵(参考) |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 高い(12〜14g/100g程度) | 約12g/100g |

| 脂質 | やや低い | 標準的 |

| ビタミン・ミネラル | ビタミンB群・鉄分が豊富 | 一般的 |

上記のように、クロコダイルの卵は鶏卵よりも高たんぱく・低脂肪という健康面での利点を持ち、アスリートや栄養に気を配る人々からも注目されている。ただし、卵アレルギーを持つ人は摂取に注意が必要である。

調理と提供方法

クロコダイルアイスは伝統的なアイスクリーム製法を応用し、アイスクリームベースに加熱殺菌したクロコダイル卵を練り込む工程を経ている。卵のなめらかさを生かすため、攪拌・冷却の管理が特に重要とされる。提供形態としてはカップやコーンでの個別販売が主流であり、ダバオのクロコダイルパーク併設の売店で購入することができる。

加えて、同施設ではバニラやマンゴーなど複数フレーバーのクロコダイルアイスが展開されており、園内散策とともに地元ならではの珍味を体験できることが魅力となっている。

文化的意義と話題性

クロコダイルアイスはダバオの観光資源として定着しており、国内外の旅行客から強い関心を集めている。特にSNSや旅行口コミサイトなどで「ワニの卵を使ったアイス」という斬新なアイデアが話題となり、ダバオ観光の「名物グルメ」とされている。一方で、珍しい食材だからこそのアレルギーリスクや消費動向については衛生管理や持続可能性への配慮もなされている。

食文化としては、野生動物保護に配慮しつつ、伝統的な食材利用と現代的な調理法の融合事例として興味深い存在であり、地域活性化や観光創出の新しいロールモデルとしても注目されている。

ジョリビー

ダバオ ジョリビージョリビーの概要

ジョリビー(Jollibee)は、フィリピン最大のファストフードチェーンであり、国内外で非常に高い知名度を誇るブランドである。1978年にマニラで創業されたジョリビーは、フィリピン人の嗜好や文化に合った独自の商品展開を行ってきたことで知られている。チキンジョイ(Chickenjoy)を筆頭とするフライドチキン、ジョリースパゲッティ、バーガーステーキ、ハンバーガーなどが主なメニューであり、「家族や友人と楽しむレストラン」というコンセプトのもと、国内各地および海外にも店舗網を広げている。

フィリピンのファーストフード文化とジョリビーの位置付け

フィリピンではアメリカの影響もあり、ファーストフード文化が広く浸透しているが、ジョリビーはローカル資本として成功した極めて稀な例とされている。その背景には「甘さ」に代表されるフィリピン独自の味付けに対する配慮、リーズナブルな価格設定、誰もが親しめる明るさといった要素が挙げられる。また、ジョリビーはしばしば経済発展や雇用創出の象徴ともみなされ、海外在住のフィリピン人(OFW: Overseas Filipino Workers)にとっては「祖国の味」を感じさせる心の拠り所ともなっている。

ダバオのジョリビーにおける体験

ダバオ市はフィリピン南部・ミンダナオ島最大の都市であり、治安や衛生面での向上を受け、国内外からの観光客も年々増加している。ここにあるジョリビーの店舗は、現地の日常生活に密着した存在として根付いており、朝食から夕食まで様々な世代が利用する憩いの場として機能している。都市の大通りやショッピングモール内に複数展開しており、地元住民だけでなく旅行者からも高い支持を受けている。

代表的なメニューと特徴

| 名称 | 説明 |

|---|---|

| チキンジョイ(Chickenjoy) | 独自配合のスパイスを使用した衣と、外はカリッと中はジューシーなフライドチキン。グレイビーソースを付けて食べるのが特徴。 |

| ジョリーバーガー | フィリピン人の嗜好を反映した、ほのかに甘いオリジナルソースが特徴のハンバーガー。 |

| フレンチフライ | 塩加減が絶妙なポテト。ケチャップやグレイビーで食べられる。 |

| グレイビーソース | ジョリビー独自のレシピで仕上げたソースで、フライドチキンはもちろん、ポテトやライスとも相性が良い。 |

海外展開と日本人観光客への影響

ジョリビーはフィリピン国外にも積極的に展開しており、アメリカ合衆国、カナダ、中東、東南アジア各国など、フィリピン系コミュニティの多い地域を中心に多数の店舗が存在する。特に日本人観光客にとっては、フィリピンへの訪問時に現地文化を気軽に体験できる場所として人気が高まっている。日本のファストフードとは異なるメニュー構成や味付け、店内の雰囲気が新鮮に感じられ、観光の一環として訪れるケースも多い。

メディアとポップカルチャーでの登場

ジョリビーはフィリピン国内外のドラマや映画などにもたびたび登場し、ポップカルチャーの一部となっている。近年ではアニメ作品や映画において、フィリピンの日常や現地生活と結びついた象徴的な存在として描かれていることも多い。これにより、ジョリビーの存在感は海外のファンや観光客にとってもますます強まっている。

クロコダイルシシグ

ダバオ Vista View Resto概要

クロコダイルシシグは、フィリピン・ミンダナオ島のダバオ地域を中心に提供される珍しい料理で、伝統的なフィリピン料理「シシグ」のバリエーションのひとつである。シシグは一般的に豚肉や鶏肉を使い、酸味と辛味を効かせたスパイシーな炒め料理として知られているが、近年エキゾチックミートの人気の高まりを受け、市場ではワニ肉(クロコダイルミート)を使用したシシグが登場している。クロコダイルシシグは、フィリピン国内でも観光地や高級レストラン、新奇性を求めるグルメ層の間で提供が増えており、特に自然豊かなダバオ市などクロコダイル養殖が盛んな地域で人気を博している。

クロコダイルミートの特徴と栄養価

クロコダイルミートは、脂肪分が極めて少なく、タンパク質含有量が非常に高いことで知られる。味にはクセが少なく、鶏肉や魚肉とも比較されることが多い。質感は豚肉や牛肉に比べはるかにしっかりとしており、肉質はやや弾力があるのが特徴である。また、クロコダイルの肉は低カロリーで健康に良いとされ、特に鉄分・オメガ3脂肪酸・ビタミンB12などが豊富に含まれているとフィリピンの農林水産省や現地の栄養士からも報告されている。衛生管理のもとで養殖されたクロコダイルが広く流通しているため、安全性にも配慮されている。

シシグという調理法

フィリピンを代表するローカル料理であるシシグ(Sisig)は、細かく刻んだ肉や内臓を、玉ねぎや青唐辛子、時にはピーマンなどとともに鉄板で炒め、リマウ(カラマンシー)や酢で酸味を加えたものが定番である。アニョナス(赤玉ねぎ)や緑唐辛子、塩・コショウ・醤油による下味、さらに目玉焼きやマヨネーズ、チチャロン(豚皮のフライ)などのトッピングが添えられることも多く、その盛り付けやバリエーションは幅広い。

クロコダイルシシグはこの調理法を踏襲しつつ、豚肉や鶏肉に代わる新たなタンパク源としてクロコダイルミートを利用している。ワニ肉特有のコクや歯ごたえを活かし、調味料によく馴染むため、ご飯やビールとの相性が抜群である。

ダバオにおける食文化とクロコダイル

ダバオ市はフィリピン南部最大の都市であり、多様な民族が生活するため、食文化も非常にバラエティ豊かである。クロコダイルの養殖や加工は近年観光資源のひとつとして発展しており、地元のレストランやリゾートでは旅行者向けのエキゾチックメニューとしてクロコダイルミートを使った料理が増えている。ダバオでのクロコダイルシシグはこうした地域性と食の冒険心から生まれた一品であり、他地域ではなかなか味わえない希少な体験を提供している。

世界でのワニ肉利用の背景

ワニ肉はオーストラリア、アフリカ、中国などでも食材として古くから利用されており、特有の食感と栄養価の高さが評価されている。一方、フィリピンでは20世紀後半以降に産業化された養殖ワニを用いた肉料理が都市部のレストランで提供されるようになった。特にエコツーリズムやサステナブルな食材利用への注目が高まる昨今、ワニ肉は珍しいだけでなく“持続可能な選択肢”としても注目されている。

まとめ

クロコダイルシシグは、ユニークな素材とフィリピンらしい味付けを楽しめる希少な料理である。観光地ダバオで誕生したこの料理は、食文化の多様性と冒険心を象徴し、地元住民だけでなく多くの旅行者にも愛されている。伝統的な調理法と新たな食材の調和は、今後もフィリピン各地でさらなる広がりを見せる可能性がある。

山下ロール

ダバオ 山下ダイナー (Yamashita Diner)概要

山下ロールは、フィリピン・ミンダナオ島南部の都市ダバオに所在する「山下ダイナー(Yamashita Diner)」で提供されている寿司ロールである。その名は、太平洋戦争中に隠されたとされる「山下財宝(Yamashita's Treasure)」の伝説にちなんでおり、地元のユニークな食文化と歴史的モチーフを融合させている。山下ロールは、エビやチーズなどの具材を巻き込んだ酢飯のロール寿司で、天かすや甘めのソースをトッピングすることで、日本とフィリピンの食文化が独自に融合した味わいを特徴とする。山下ロールの構成と特徴

山下ロールは、日本の巻き寿司(ロール寿司)をベースに、フィリピンの親しみやすい味付けや食材を取り入れた創作寿司である。基本的には以下のような特徴がある。| 主な構成要素 | 説明 |

|---|---|

| 寿司飯 | 日本の寿司同様に米酢で味付けされたご飯が使用されるものが多い。 |

| 具材 | エビ、クリームチーズなど。魚介や野菜のバリエーションも考えられる。 |

| トッピング | 天かす(揚げ玉)で食感をプラスし、甘めのテリヤキ風ソースやマヨネーズソースがかかることが多い。 |

| 見た目 | ロール状にカットし、上から天かすやソースをかけて提供される。 |

日本料理の現地化

フィリピンでは1980年代以降、日本料理への関心が広まり、都市部には多くの和食レストランが出現してきた。寿司については現地の嗜好に合わせてクリームチーズや揚げ物、甘めのソースなどが取り入れられるケースが多い。山下ロールはその象徴的な例のひとつで、サクサクした天かすや濃厚な甘辛ソース、食べ応えのあるチーズの組み合わせが人気を集めている。山下財宝伝説との関係

山下ロールの名称の由来である「山下財宝」は、第二次世界大戦の終結直前に日本陸軍の山下奉文大将によってフィリピン各地に隠されたとされる莫大な財宝に関する都市伝説である。現地や海外でその真偽を巡る多くの逸話や噂が伝えられており、長年にわたる「埋蔵金探し」のシンボルとして知られている。山下ダイナーはこのローカルな伝承をメニュー名に採用することで、日本とフィリピン双方の歴史や文化への敬意を遊び心と共に表現している。ダバオにおける和食文化

ダバオは多民族都市として数多の料理文化が交差しており、日本食もその一翼を担っている。特に和食レストランでは伝統的な日本料理のみならず、フィリピンのローカルスタイルを取り入れた創作和食が日常的に登場し、現地住民や外国人旅行者双方に親しまれている。山下ロールはその好例であり、単なる「海外の和食」ではなく、食文化の融合が推進されていることの証左といえる。類似料理とバリエーション

フィリピン全土の和食レストランでは、山下ロールに似た創作寿司がしばしば見られる。例えば「カリフォルニアロール」や「ドラゴンロール」など米国発祥の巻き寿司が普及しているほか、現地独自の食材やソースをフュージョンした寿司が人気を博することも多い。これらは日本の伝統的な寿司とは一線を画す味付けと盛付けで提供されている。まとめ

山下ロールは、ダバオの現地食文化・歴史・伝説を独自の形で表現した寿司ロールであり、日本食をベースとしながらフィリピン独特の要素を融合させている点で興味深い食文化資料となっている。ローカルの伝説に着想を得て、親しみある味と新鮮な体験を提供するこの料理は、現地日系文化の発展や、グローバルな和食の広がりを体感するための一つの象徴といえる。

ポークシシグ

ダバオ マティーナタウンスクエア (Matina Town Square)概要

ポークシシグ(Pork Sisig)は、フィリピンの伝統的な料理であり、特にルソン島のパンパンガ州発祥とされる。主に豚肉(伝統的には豚の顔や耳、レバーなどの部位)を細かく刻んで、玉ねぎや唐辛子とともに炒め、仕上げに卵を加えて鉄板の上で提供されるのが特徴である。今日では国内各地で親しまれ、バリエーションも豊富である。フィリピンを代表する“プルタポ”とも呼ばれる酒のつまみとして親しまれており、現地ではビールと組み合わせて味わうことが多い。

歴史と発祥

シシグの歴史は長く、起源は16世紀のスペイン統治時代に遡る。もともとは酸味のあるサラダとして豚耳やチキンなどの肉、タマネギ、酢、カラマンシー(シークヮサーに似た柑橘類)を使って作られていた。やがて1970年代、パンパンガ州アンヘレス市の「Aling Lucing」と呼ばれる屋台で、鉄板に乗せて提供する現在のスタイルが確立した。これにより、カリカリとした食感と香ばしさが料理の新たな魅力となり、一気に全国へ広がった。

調理法と主な材料

ポークシシグの基本的な調理法は以下の通りである:

- 豚の顔や耳などを下茹でし、焼き目をつけて風味と食感を引き出す。

- 肉を細かく刻み、玉ねぎ・青唐辛子と合わせて炒める。

- 仕上げに生卵を落として半熟状に混ぜ合わせ、鉄板ごと提供する。

用途や家庭によってバリエーションは多岐に渡り、マヨネーズやレバー、チリソースを加えるケースもある。伝統的な味付けとしては、酢またはカラマンシーの酸味、塩、コショウが基本となる。

提供形態と地域性

フィリピンではシシグは通常、ジュージュー音を立てる熱い鉄板で供される。ビールや地元の蒸留酒との相性が非常に良いため、“パルータン” (pulutan:飲み会向けのおつまみ)として重宝されている。豚以外にもチキンや魚介のシシグもあり、各地ローカルスタイルが存在している。

マティーナタウンスクエア(Matina Town Square)はミンダナオ地方ダバオ市の人気ナイトスポットであり、音楽やパフォーマンスが楽しめる屋外複合エリアとして知られる。現地の活気にあふれた雰囲気の中で味わうポークシシグは、地元の人々や観光客にとって特別な体験となる。

栄養価と現代的意義

ポークシシグは一般的に高脂肪・高カロリー料理であり、食物繊維や一部ビタミン・ミネラルを摂取できる反面、コレステロールとナトリウム含有量が多い。伝統的レシピは肉の全てを無駄なく活用する点でも評価されており、「ノーズ・トゥ・テール」(nose-to-tail)消費の好例とも言える。現在ではヘルシーバージョンも提案されており、野菜やシーフードを積極的に取り入れたメニューも人気を集めている。

国際的評価と文化的影響

シシグはフィリピン料理のアイコン的存在として、日本・アメリカ・中東などのフィリピン料理店でも提供されている。2018年、CNNが“世界の美味しい料理50選”に選出した事例もあり、国内外でその評価は年々高まっている。国際的な美食イベントや屋台フェスティバルにも度々登場し、フィリピン人コミュニティの“ソウルフード”としての役割も大きい。

MOGUMOGU ライチ

ダバオ概要

MOGUMOGU ライチは、タイ発祥のフルーツジュースドリンクであり、国際的に広く流通している清涼飲料水である。特徴的なのは、フルーツ果汁とともに「ナタデココ」がボトル内に贅沢に配合されており、液体成分にナタデココの食感が加わることで、飲料でありながら食べごたえのある独自の楽しみ方を提供している。日本を含むアジアや欧米諸国、アフリカなど60ヵ国以上で販売されており、その国際的な知名度と人気は非常に高い。製品の特徴と主成分

本製品の主な特徴は、南国フルーツであるライチの果汁をベースにして、ナタデココのキューブ状ゼリーをふんだんに加えている点である。| 主な成分 | 説明 |

|---|---|

| ライチ果汁 | 果実の華やかな甘さと酸味が特徴。中国南部から東南アジアで広く親しまれる香りのよい果実。 |

| ナタデココ | ココナツウォーターを発酵させて作るフィリピン発祥のゼリー状食品。食感がしっかりしており、飲み物に加えることでユニークな噛みごたえをもたらす。 |

| 砂糖・水・香料 | 甘味と香りを調整するために配合される。 |

歴史とグローバル展開

MoguMoguシリーズは、タイの飲料メーカー「Sappe Public Company Limited」により開発され、2001年に発売を開始した。タイ国内で好評を博した後、各国への輸出が進み、現在ではアジア、中東、アフリカ、欧米諸国など世界60ヵ国以上で広く親しまれている。特に東南アジア諸国や日本、中国、韓国などアジア圏で人気が高い。2013年には日本国内市場にも本格展開し、コンビニエンスストアやアジア食品店で入手できるようになった。類似製品・食文化との関わり

ナタデココ入りドリンクはフィリピン、インドネシアなど東南アジアで特にポピュラーな飲料スタイルで、フルーツジュースやミルクティーにゼリーやタピオカを加えて楽しむ文化が根付いている。MOGUMOGUは、飲料と固形物を融合した飲食体験のパイオニアであり、同ジャンルのブームの火付け役とされている。MOGUMOGUのブランド戦略

MOGUMOGUブランドは、鮮やかなパッケージデザイン、多様なフレーバー展開(グレープ、ストロベリー、マンゴー、ライチなど)、SNSを活用したマーケティングで若者層を中心に高い支持を受けている。特にナタデココの噛みごたえがあることから「咀嚼系」ドリンクとも称され、一風変わった新しい飲み方として話題となった。現地販売と国際的受容

食文化が多様なフィリピンにおいても、MOGUMOGUシリーズはコンビニエンスストアやカジュアルな飲食店舗などで広く入手可能であり、暑い気候に適した爽やかな飲料として重宝されている。ナタデココ自体がフィリピン発祥の食材であり、現地の人々にとって非常に親しみのある組み合わせでもある。加えて、グローバル展開によって日本や他国でも徐々に認知度が高まっている。まとめと価値

MOGUMOGU ライチは、リフレッシュメントと食感の両立というユニークなポジションを確立しており、飲み物とスナックの境界線を超えた体験を提供している。フルーツジュースのフレーバーと、ナタデココの健康志向なイメージ、そして手軽さが合わさり、幅広い層から長く愛される背景がうかがえる。

Steamed Prawns With Garlie(Sサイズ)

ダバオ Ahfat Seafoods PlazaSteamed Prawns with Garlicの概要

Steamed Prawns with Garlic(ガーリック蒸しエビ)は、中華料理を中心に東南アジア各地で広く親しまれている蒸しエビ料理である。特に中国南部沿岸や香港、東南アジアの華僑社会を中心に普及している。この料理はプリプリとした新鮮なエビに、みじん切りのニンニクと香味野菜をたっぷり乗せ、蒸して旨味と香りを引き出す調理法が特徴である。現地の食材や調味料の入手しやすさや、簡易ながらも素材の持ち味を存分に引き出す調理法で、家庭やレストラン双方で広く作られる一品となっている。料理の伝統と変遷

ガーリック蒸しエビは、広東料理の蒸し物「清蒸」(チンジョン)の系譜に属する。中国では大皿料理として宴席や家族の集まりで楽しまれることが多く、そのシンプルなレシピ構成と調理時間の短さから、海鮮を使った蒸し物の代表格となっている。基本の調味は刻みニンニク、ごま油、ネギ、塩といったシンプルなものだが、場所によっては豆鼓(発酵黒大豆)や唐辛子、軽い酒醸の風味が加わることもある。フィリピン南部のダバオ地方においても、中国系住民の多い地域では海鮮中華料理の定番メニューであり、新鮮なエビの資源が豊富なため、特に人気が高い。本料理の調理法と特徴

蒸しエビの調理では、下処理として背ワタを除去し、殻付きのまま背中を開くことが一般的である。開かれたエビにはみじん切りの生ニンニク、青ネギなどがたっぷりと乗せられる。これを高温の蒸気で短時間蒸し、エビの身の透明感とジューシーさを保つのがコツとされる。出来上がりの直前に高温のごま油やピーナッツ油をかけて香りを立たせる場合もある。ニンニクの香味とエビから出る濃厚な魚介のだし汁は、単体でもご飯とともに食べるのに最適で、竹や陶器の皿で提供される場合が多い。ダバオにおける提供スタイル

フィリピン・ダバオの「Ahfat Seafoods Plaza」は、中華系住民が多い地域に位置し、同市でも屈指の海鮮料理店として知られている。ダバオ周辺ではグリーンタイガーシュリンプやバナメイエビなどの養殖が盛んで、その新鮮さを活かした蒸し料理が人気を博す。現地では、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズといった量り売り・人数分けでのサービングがなされ、ご飯や他の海鮮メニュー(例えばクリスピーな魚料理や貝類料理等)と組み合わせる食文化も根付いている。健康・栄養面

エビは高タンパク質・低脂肪な食材であり、ニンニクに含まれるアリシンなど健康成分との組み合わせは高い栄養価を持つ。一方、海鮮特有のプリン体や、蒸す際の塩分には留意が必要である。蒸し調理のため油の使用量も抑えられ、健康志向の食事メニューとしても注目されることが多い。関連する料理とバリエーション

本料理と関連の深い中国料理には「蒜蓉蒸扇貝」(ニンニク蒸しホタテ)、「清蒸魚」(白身魚の蒸し物)などがある。現地独自の発展としては、唐辛子を加えることでピリ辛風味に仕上げたり、甘みやココナッツ系ソースを加えるフィリピン流アレンジも見受けられる。家庭ではエビ以外にもカニやムール貝、イカが代用され、地域や家庭ごとのバリエーションが豊かである。総括

Steamed Prawns with Garlicは、シンプルながらも素材の鮮度・旨味を最大限に味わえる蒸し料理として、幅広い層に親しまれている。旬や産地により味わいが異なり、東南アジアから中国沿岸部に至るまで、さまざまな場所で愛され続けている伝統料理の一つである。

レチョン丼

ダバオ ナイトマーケット概要

レチョン丼はフィリピンの伝統料理「レチョン」と日本の「丼(どんぶり)」文化が融合した一品であり、近年フィリピンの都市部やナイトマーケットにて徐々に人気を集めている。特にダバオのナイトマーケットにおいては、観光客や地元住民が手軽に味わえるストリートフードとして注目されている。従来のレチョンは祭事や特別な場で提供される大皿料理だが、レチョン丼はその味わいをより身近に、そして簡便に楽しめる形で提供している。丼の中には香ばしく焼き上げられた豚肉と、フィリピン米を中心としたご飯が詰め込まれ、カラマンシーや特製ソースが添えられることが一般的である。

レチョンの起源と発展

レチョン(Lechon)は、幼い豚または子豚を丸ごと炭火でじっくり時間をかけて焼くフィリピンの伝統的な料理で、スペインの植民地時代に伝来したものとされる。「レチョン」という語はスペイン語で「乳離れした子豚」を意味する。現在では祭りや大規模な行事で欠かせないご馳走であり、ビサヤ地方を中心に美味なレチョンで知られる町も多い。地域ごとに味付けや調理法に違いがあり、特にセブ式レチョンは、ハーブやスパイス、レモングラス、ニンニクを豚の腹に詰めて焼き上げることが特徴である。

レチョン丼の構成と特徴

レチョン丼は、上述の伝統的なレチョンを一口大にカットし、丼仕立てのご飯の上にたっぷりとのせて供される。このスタイルは、従来のパーティシーンや特別な集まりだけでなく、日常の食事やストリートフードとして気軽に楽しむために考案された。食べやすい形状から屋台やマーケットでも普及が進み、ナイトマーケットでは熱々のご飯、香ばしいレチョン、そして地元の柑橘「カラマンシー」や、醤油・ビネガーベースの特製ディッピングソースが添えられることが多い。これらにより、豚肉の甘みや旨味、酸味と塩味のバランスが絶妙に調和する。

地域特性とダバオのナイトマーケット

フィリピン・ダバオのナイトマーケットは、観光地としてだけでなく地元住民にとっても重要な社交およびグルメ空間として機能している。地元ならではの新鮮な食材や多様なストリートフードが並ぶなか、レチョン丼は見た目のインパクトと手軽さ、および満足感の高さから、老若男女問わず人気である。屋台によってはライスの種類やトッピングが選べるなど個性が表れ、観光客の注文にも柔軟に対応している。提供される丼は使い捨てのカップやボウルを用い、衛生管理と利便性を重視しているのも現代のストリートフードの特徴である。

食文化的意義と現代的展開

レチョン丼は、伝統食のカジュアル化・手軽化を象徴しており、世界のさまざまな土地で受け入れられやすいスタイルへの適応例といえる。また、都市化や生活スタイルの変化により、イベント時だけではなく日常的にレチョンの味を楽しめる手段として、地元の人々にも支持されている。SNSを通じてその魅力が拡散されることも多く、観光客のほか、地元若者を中心に新たな屋台文化の一端を担いつつある。

栄養・衛生面

レチョン丼に使用される豚肉は、炭火焼きによる豊かな香ばしさと風味、そして外側のクリスピーな食感が際立つが、脂肪分が多いため高カロリーになりやすい。近年は健康志向の高まりを受け、脂身の量や部位、調味料の選択にも工夫を凝らす店舗も登場している。屋台で提供されるため、食材の鮮度や衛生管理は各店舗の工夫に委ねられているが、観光客増加に合わせ政府や自治体による衛生ガイドラインも強化されている。

まとめ

レチョン丼は、フィリピンの伝統文化と現代的ライフスタイルが交差する象徴的な料理の一つであり、ダバオのような活気あるナイトマーケットの風物詩としても存在感を放っている。旅人にも、地元の人々にも愛されるこの丼は、その土地ならではのコミュニケーションや日常の食卓のあり方も映し出している。

sponge(小袋)

ダバオフィリピンのスナック菓子文化と「Sponge」

「Sponge(スポンジ)」は、フィリピンで人気のスナック菓子であり、大手菓子メーカーOishiによって製造されている。本製品はチョコレートが染み込ませたコーンパフを特徴としており、現地のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで手軽に購入できる。また、手に取りやすい小袋タイプで、学校や職場、家庭など様々な場面で広く楽しまれている。

製品の特徴

Spongeは、空洞が多く軽い食感のコーンパフ生地にチョコレートを多く含ませて作られる。チョコレートはパフ全体に染みわたり、しっとりとした口当たりとパリパリとした軽快な歯ざわりが同時に味わえる点が特徴的である。厚みのあるコーティングではなく、チョコを内部にまでしみ込ませる製法が使われている。外見は暗褐色で、形状は小さなドーナツ型または丸型のパフで構成されている。

歴史的背景と大衆性

Oishiは中国系フィリピン企業であり、1974年に設立。フィリピン国内外でさまざまなスナック菓子を製造しており、その多くが東南アジアの市場で一定のシェアを持つ。「Sponge」は、その中でも特に若年層や子供たちの間で高い人気を誇る。フィリピンにおけるスナック市場は、発展途上国の経済成長や都市化を背景に拡大してきており、学校帰りや小休憩、お土産としても多く親しまれている。

類似商品との比較

| 商品名 | 主な原料 | 食感 | 甘さ | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Sponge(Oishi) | コーン、チョコレート | サクサク・しっとり | 中 | チョコしみ込み、軽さ重視 |

| しっとりチョコ(日本:リスカ) | コーン、チョコレート | 柔らかくしっとり | やや控えめ | 食感が独特で密度感あり |

| Choco Mucho(フィリピン) | ウェハース、キャラメル、チョコ | パリパリ | 強い | 層構造で食べごたえ |

包装と利便性

「Sponge」は小袋パックで流通されており、持ち運びやすさが売りである。一袋ごとに使い切りやすく、ピクニックや移動中の軽食に最適である。また、ベタつきにくく手も汚れづらいため、現地の高温多湿な気候条件にも配慮された設計となっている。

フィリピンお菓子市場における位置付け

フィリピンでは、スナックや菓子は小規模店舗や屋台でも多く取り扱われている。Oishiブランドは、クイックな消費形態・価格帯・親しみやすい味を武器に、多国籍化していく現地生活においても重要な役割を果たしている。輸出も盛んで、東南アジア諸国や、海外在住フィリピン人向けにも販路を拡大している。Spongeはこうした流れの中、日本や韓国のスナックとの親和性も高く、各国の類似商品との比較対象としても取り上げられることがある。

栄養成分と注意点

本製品は小袋でもカロリーが比較的高い傾向がある一方、一度に食べきりやすい量とされている。また、アレルゲンとしては乳成分や大豆、コーンなどが含まれるため、摂取時には成分表示への注意が必要である。甘味は子供向けに設定されているため、甘党でない場合は適量の摂取が推奨される。

ダバオとローカルフードシーン

ダバオ市はフィリピンのミンダナオ島最大の都市で、ローカルのフードマーケットや国際的チェーン店が混在している。セブンイレブンなどのコンビニエンスストアでは、伝統的菓子だけでなく、このような現代的パッケージのスナックも豊富に取り扱われていることが特色である。現地の生活者や旅行者にとって、「Sponge」は手軽に手に入り、日常のちょっとした楽しみやアクセントとして浸透しつつある。

CreamO Vanilla(三枚)

ダバオ概要

CreamO Vanillaは、フィリピンを中心に販売されているチョコレートサンドクッキーであり、Jack 'n Jillというブランドによって製造されている。特にフィリピン国内のコンビニエンスストアやスーパーマーケットで広く流通しているため、地元民だけでなく観光客にも気軽に手に取られている大衆的なお菓子である。本商品の特徴は、2枚のココアベースのダーククッキーで濃厚なバニラ風味のクリームをサンドした点にある。「Oreo」を想起させるスタイリングと味わいであるが、現地の商品にならではのローカライズや独自の味覚バランスも感じられる。

製造と背景

CreamOは、URC(Universal Robina Corporation)傘下のJack 'n Jillにより展開されるスナック・スイーツブランドの一つで、1990年代後半から認知を広げている。そのバリエーションはバニラだけでなく、チョコレートクリーム、ストロベリーフレーバー等も存在するが、バニラ味は最もポピュラーな定番商品となっている。パッケージは鮮やかなメタリックブルーが印象的で、ブランドロゴやクリームのイメージが前面に配置されている。内容量は個包装タイプ(例:33g)からファミリーパックまでラインナップされており、気軽な間食やシェアにも適している。

原材料と栄養

CreamOバニラ味は、小麦粉、砂糖、植物性油脂、ココアパウダー、バニラフレーバー、膨張剤、塩、乳製品および乳化剤などが主な原材料である。ココアクッキー部分はザクザクした食感としっかりとしたほろ苦さが際立ち、バニラクリーム部分はなめらかさと適度な甘みを持つ。カロリーは個包装一袋あたり100kcal前後と推定され、海外類似商品と比較しても標準的な菓子類の範疇に収まる。乳製品や小麦使用のためアレルギーには留意が必要である。

フィリピンにおける位置づけ

フィリピンにおけるCreamOは単なるおやつの枠を超え、ローカル文化に根付いた身近なスイーツとして親しまれている。子どものおやつや学校の休み時間、職場での気軽な休憩タイムなど、さまざまなシーンで見かける定番商品である。また、価格帯の手頃さや個包装によるシェアしやすさも、幅広い層の支持を集める要因となっている。さらに、現地の食文化や消費行動を象徴する「安価で美味しく手軽」という価値観と合致していることから、現地在住の外国人や旅行者にとっても興味深いローカル体験の一環となりうる。

ブランドと市場の動向

Jack 'n Jillブランドは、フィリピン菓子業界の中でもマーケットリーダー的存在である。CreamOはこのブランドの柱の一角を担い、1990年代以降菓子コーナーの定番商品として定着している。また、近年はアジア諸国や中東エリアでも輸出展開が進み、在外フィリピン人コミュニティでも入手可能な場合が多い。加えて、類似他社製品とのシェア争いの中、限定フレーバーやパッケージデザインの刷新を続けることで、競争力を維持している。「家族や友人と分け合う菓子」としての地位も高く、現地ならではの情緒的な価値を持つ一品である。

関連情報とエピソード

CreamOシリーズは現地のテレビCMやSNSキャンペーンなどを通じて知名度が高く、長年にわたり様々な世代や地域での親しみやすい菓子として認識されてきた。また、学校の売店や屋外マーケットでも手軽に購入できることから、「日常生活に溶け込むブランド」の一つと評される。海外旅行者が味わうローカルフード体験としても注目されている。

ナガラヤ オリジナル(小袋)

ダバオナガラヤ オリジナル クラッカーナッツの概要

ナガラヤ オリジナル(Nagaraya Original)は、フィリピンを代表するスナックブランド「ナガラヤ(Nagaraya)」が製造するクラッカーナッツであり、同国の幅広い年齢層から長年親しまれている人気商品である。「クラッカーナッツ」とは、カリッとした薄いクラッカー生地でピーナッツを包み、独自のシーズニングで仕上げたスナック菓子で、日本や東南アジア各国でも類似商品がみられるが、ナガラヤはそのパイオニアであり、フィリピン国内において圧倒的なシェアを有する。

ナガラヤブランドは1970年代にマニラで誕生し、「Original(オリジナル)」フレーバーのほか、「ガーリック」「バーベキュー」「ホット&スパイシー」など豊富なバリエーションを展開している。オリジナル味は、素朴な香ばしさとほんのり甘いクラッカーの風味が特徴であり、その食感とピーナッツの旨味が絶妙に調和している。

製法・主な原材料

クラッカーナッツは、まず良質なピーナッツ(アースナッツ、落花生)を丸ごと用い、これを小麦粉やコーンスターチなどを原料とする衣でコーティングする。その後、サクサクした食感が生まれるよう油で揚げる工程を経て、仕上げに独自のシーズニングをまぶす方式で生産される。現在ナガラヤ社では「トランス脂肪酸ゼロ」や「コレステロールゼロ」といった健康面でのメリットも強調しており、比較的ライトなスナック菓子としての位置付けがなされている。

| 主な原材料 | 用途・特徴 |

|---|---|

| ピーナッツ | 香ばしさと食物繊維、タンパク質源 |

| 小麦粉・スターチ | クラッカー生地としてカリッとした衣を形成 |

| 砂糖・塩 | 味付け・風味付け |

| 植物油 | 揚げることで衣の食感を強化 |

食文化・社会的背景

フィリピンにおけるスナック文化

ナガラヤ クラッカーナッツは、気軽に手に取れる価格帯と小包装の利便性から、オフィスワーカーや通学中の学生、子供のおやつとして広く消費されている。特にフィリピンの都市部ではコンビニやスーパー、街角の売店(サリサリストア)でも手軽に購入可能であり、会議中の軽食や、子供の勉強中の間食として定着している点がユニークである。同様の衣付きピーナッツは東南アジア各地や日本でも見られ、日本では“豆菓子”と称して親しまれている。

健康志向と新時代のスナック

従来、ピーナッツを用いたスナックは高カロリー・塩分過多で健康面が懸念されることがあったが、ナガラヤは「0%トランス脂肪酸」「コレステロールゼロ」等で差別化を図ることで、日常のおやつとしての地位を維持している。さらに、糖分や塩分の調整、フレーバーの多様化など、現地消費者の健康意識・好みの変化に柔軟に対応している。

国際的な展開と地域ごとの位置付け

ナガラヤ クラッカーナッツは、フィリピン国内にとどまらず、アメリカやカナダ、オーストラリア、及び中東のフィリピン系移民コミュニティ向けのアジア食品店でも流通している。こうした展開により、フィリピン人以外の食文化に関心を持つ人々にも受け入れられつつあり、東南アジア系スナックの一代表として国際市場での知名度も上昇している。

まとめ・ユニークな側面

ナガラヤ オリジナル クラッカーナッツは、単なるローカルのスナック商品としてだけではなく、「オフィスワーカーや勉強中の子供たちを応援するために開発された」という社会的背景も持つ点でフィリピンの食文化の一端を示している。クラッカーのカリっとした食感、軽い甘さ、そしてピーナッツのコクが絶妙に融合した本品は、現代フィリピンの生活に密着した“国民的おやつ”であり続けている。

パスティル

ダバオ Big Bang Park概要

パスティル(Pastil、またはPater)は、フィリピン南部ミンダナオ島を中心に広く親しまれている伝統的な料理であり、とりわけイスラム文化圏であるバンサモロ地域の代表的な郷土食の一つである。特にダバオを含むミンダナオ北部・南部や、マギンダナオ、コタバトなどの都市で日常的に食されている。パスティルは、蒸した白米またはターメリックなどで色付けされたご飯(「カカニン」系統)に、味付けした肉(主にビーフ、チキン、時に魚介類)をトッピングし、バナナの葉で包んで提供されるのが特徴となっている。

起源と文化的背景

パスティルの起源は、ミンダナオ島特有のイスラム系諸民族、特にマギンダナオ族やマラナオ族の食文化に根付いている。その歴史は数世紀前に遡るといわれており、元来は携行食として発展した。イスラム教徒(ムスリム)住民の割合が高いこの地域では、ハラールに準じた調理法が重んじられ、豚肉は用いられない。お祝い事やラマダン明けなど、特別なシーンでもふるまわれるが、昨今では屋台や市場、学校の売店や家庭の朝食としても一般的である。

調理法と主な具材

パスティルは基本的に以下の手順で作られる。

- ご飯の準備:ターメリック(ウコン)やココナッツミルク、時にカラマンシー(柑橘類)で風味付けしたご飯を用いることが多い。

- 具材:もっとも伝統的なのはシュレッダー状の味付けチキン(パステル・ナ・マノック)やビーフ(カリンデレータなどの応用)であるが、魚や卵を使うバリエーションも存在する。ソヤソース、にんにく、玉ねぎ、スパイスで調理し、しっとりとした食感にまとめる。

- バナナリーフで包む:日本のちまきにも通じるスタイルで、包み蒸しや保存に適しているため、持ち運びやすく屋外でも食べられる。

現代フィリピン社会とパスティル

パスティルは現在、ミンダナオ島のみならずフィリピン全域の都市でも見かけられるようになりつつあり、ハラル対応のファストフードやストリートフードとしても浸透している。価格も手頃で、働く人々や学生のランチタイム、朝食など日常の手軽なエネルギー源として愛されている。また、バナナリーフ包装によりプラスチックごみを減らせる伝統的な食文化としても再評価されているほか、観光客向けに味付けや内容を工夫した創作パスティルも登場している。

関連する類似料理

パスティルは東南アジアや南アジア各地にみられる「料理を包む」伝統と共通点が多い。マレーシアやインドネシアの「ナシ・レマク」「ナシ・ダウ(ナシ・ダガン)」、日本の「おこわ」「ちまき」などとも調理技法や文化的役割に共通性が見られる。また、西洋のピロシキやPastel(スペイン、ラテンアメリカ圏)のような「具材を包む」料理文化とも異文化交流の可能性を示している。

ミンダナオとイスラム文化

ミンダナオ島の特色には、イスラム教が根付いた民族文化、独自の言語や儀礼、そしてハラール料理という三位一体がある。パスティルはそれを象徴する料理であり、旅行者がミンダナオ地方ならではの歴史や多様性を味わうきっかけとなる。現地におけるパスティルの食体験は、おいしさのみならず、社会と文化背景へのまなざしを提供する重要なローカルフードである。

ナマズ焼き

ダバオ ロハスナイトマーケット (Roxas Night Market)ナマズ焼きの概要

ナマズ焼きは、淡水魚であるナマズ(英: Catfish、フィリピンでは一般的に“hito”や“pantat”と呼ばれる)を主材料として、炭火または直火で焼き上げる料理である。特に東南アジア地域においては極めて一般的な調理法のひとつであり、ローカルな屋台やナイトマーケットで広く供されている。フィリピン南部・ミンダナオ島の都市ダバオに位置するロハスナイトマーケット(Roxas Night Market)は、こうした伝統的かつ多彩なストリートフードが体験できる場として国内外の観光客からも高い人気を集めている。世界のナマズ料理文化

ナマズは、アジア、アフリカ、アメリカ大陸など淡水域の広範囲に分布し、その生態的多様性の高さから、各地域で独自に食文化が発展してきた。東南アジアではベトナム、タイ、ラオス、カンボジアなどでもナマズはポピュラーな食材であり、フィリピンでも古くから淡水魚料理の代表格とされている。一方でアメリカ南部ではフライやグリル、ガンボの具材としてナマズが利用され、アフリカではスープや煮込み料理の素材となる。ナマズの肉は淡白でクセが少なく、脂肪分が適度であることから、さまざまな調理法に合う点が特徴である。しかしながら、その名称や姿から欧米諸国では敬遠される傾向が一部に見られ、「Catfish(キャットフィッシュ)」の名がユニークさと親しみやすさを加えており、地域ごとの呼称やイメージの違いも食文化の多様性に寄与している。フィリピンにおけるナマズ焼きの位置づけ

フィリピンにおいてナマズを用いた料理はバラエティ豊富であるが、屋台料理としてのナマズ焼きは特に庶民的な存在である。生け簀や川、湖で獲れたナマズをシンプルに下処理して、串に刺して炭火で丸ごと焼く調理法が一般的で、塩のみ、あるいは少量のスパイスやタレを使い魚介本来のうま味を強調する。ナイトマーケットやバルカダン(仲間同士の集まり)といった場では、焼きトウモロコシやバナナキューなど他のストリートフードとともに供され、手軽につまめるスタイルで親しまれている。店舗ごとに焼き加減やタレの工夫があり、観光客の間でも話題性が高い。健康・栄養面での特徴

ナマズの白身は比較的低脂肪で高タンパクとされ、ビタミンB群やミネラル(セレン、リン、マグネシウムなど)を豊富に含む。加熱調理により骨まで柔らかくなりやすく、頭部やヒゲに含まれるゼラチン質にも注目が集まっている。健康志向の高まりとともに、バラエティに富んだ調理法が再評価されている。文化・社会的背景

食材としてのナマズは、古くから世界各地で「豊穣」や「生命力」の象徴ともみなされてきた。フィリピンでは稲作や湿地の発達とともにナマズ食文化も根付き、都市部でも地方の味として憧憬を集める。ロハスナイトマーケットはこうした伝統と現代的フードカルチャーの交差点として、地元住民だけでなく旅行者も多く訪れる場所となっている。全体としてナマズ焼きは、単なるローカルグルメを超え、世界中で異なる料理法・食文化が積層する“グローカル”な食の象徴ともいえる存在である。

ホピア ウベ味

ダバオ ロハスナイトマーケット (Roxas Night Market)概要

ホピア ウベ味はフィリピンの伝統的なペイストリー(焼き菓子)で、特にミンダナオ地方のダバオ市にあるロハスナイトマーケット(Roxas Night Market)などで販売されている。ホピアは、フィリピンにおける中華系コミュニティから発展した菓子であり、もともとは中国の「(豆や肉などを包んだ)焼き餅」に由来する。フィリピンに伝わる過程で、現地の味覚や食文化に適応し、餡(あん)としてウベ(紫ヤム芋)、緑豆、黒豆、さらにはモンゴー(緑豆)、パンダン、チーズなどが使われるようになった。

ホピアの歴史と由来

ホピア(Hopia)の語源は、福建語(Hokkien)の「好餅」(ho-pia:おいしいお菓子)が由来とされている。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、中国南部からの移民とともにフィリピンにもたらされ、当初は塩味や甘めの豆の餡が一般的だった。やがて、現地の風土や農産物を活かし、ウベ(Ube, 紫ヤム芋)をはじめとしたフィリピンならではの食材によるバリエーションが誕生し、多様化していった。

ダバオとロハスナイトマーケット

ダバオのロハスナイトマーケットは、現地住民や観光客で賑わう人気のナイトマーケットであり、多種多様なストリートフードやローカルスイーツが並ぶ。ホピアはこのような場所でも定番の商品として扱われており、蒸籠風の器に山盛りで提供されることが多い。家庭的な手作り感や、温かみのある売り方も特徴のひとつである。

ホピア ウベ味の特徴

| 主な原材料 | 薄力粉、小麦粉、ラードまたはショートニング、砂糖、ウベ(紫ヤム芋)、卵 |

|---|---|

| 形状 | 直径5〜7cm程度の丸または円筒形。外皮はパイのように層状でサクサク感がある。 |

| 味と風味 | 外側は香ばしく軽やか。中のウベ餡はほっくりとしてほどよい甘さ。ウベ特有の優しい香りが感じられる。 |

ウベ餡への地域的アレンジ

ウベはフィリピン料理でよく使用される紫色のヤム芋で、鮮やかな紫色とクリーミーな甘みが特徴である。ホピアにウベ餡を用いることで、伝統的な製法と現地食材の融合が生まれている。特にウベはビコール地方やミンダナオ、ルソン島北部などで広く生産され、フィリピンの各地でウベ味のホピアが見られる。

ウベ餡にアレンジを加えて、ココナッツクリームや練乳を混ぜたバリエーションも存在している。また、ホピア自体は「餡を変えることで千差万別のフレーバーを楽しめる」フィリピン菓子の一例とも言える。

文化的背景と現代の役割

ホピアは、旧正月やフィリピンの年中行事、家族の集まり、パーティーなどで重宝されるスイーツである。特に箱詰めやお土産用としても人気が高い。近年はグルテンフリーやビーガン対応、ユニークな新フレーバー(バローナチョコレート入り等)が登場するなど、現代化・多様化も進んでいる。

まとめ

ホピア ウベ味は、アジアの食文化交流と地域に根付いた食資源が融合して生まれたフィリピンの代表的な焼き菓子である。その多様性と進化、食卓における親しみやすさが、フィリピン各地で愛され続けている理由だと言えよう。

ポークアドボ

ダバオ マティーナタウンスクエア Balai Torrentira (Matina Town Square)概要

ポークアドボは、フィリピンを代表する伝統的な肉の煮込み料理の一つであり、酢と醤油、にんにく、ローリエ、黒胡椒などの基本的な調味料を用いて豚肉をじっくりと煮込む。特にスペイン植民地時代の影響を色濃く受けた料理でありながら、植民地支配以前の先住民族文化にもルーツを持つ。アドボ(adobo)の語源はスペイン語で「マリネ」「漬け込み」を意味し、酢を多用することで保存性を高めてきたことが特徴である。

マティーナタウンスクエアのBalai Torrentira(フィリピン・ダバオ)で提供されたこの一品は、地元ならではのアレンジや器で供された点でも興味深い。

歴史と起源

アドボという名称は16世紀初頭、スペイン人来訪時には既にフィリピン諸島で存在していた酢を使った保存食がベースとされる。スペイン人は現地で出会ったこの調理法を「adobo」と呼び記録し、以後も様々なバリエーションで家庭や食堂で親しまれてきた。豚肉だけでなく鶏肉、牛肉、魚介などが用いられるが、豚肉(ポークアドボ)は特にフィリピン全土で広く愛されている。

また、酢や塩を使った保存法は、スペインに伝わる前から中国やマレー文化圏にもみられるものであり、多文化が交差するフィリピンならではの料理様式の進化系と言える。

特徴とバリエーション

ポークアドボの基本レシピは、豚肉を酢(カラマンシー酢やココナッツ酢など地域によって異なる)、醤油または魚醤、にんにく、香辛料でマリネし、煮込んで仕上げるというもの。塩気と酸味、そしてにんにくの香りが相互に引き立て合う独特の調和が最大の魅力となる。

よく使われる食材・調味料:

- 豚バラ肉・もも肉・肩肉(脂が料理全体を豊かにする)

- にんにく

- 酢(ココナッツ酢、米酢、サトウキビ酢等)

- 醤油またはフィッシュソース

- ローリエ、胡椒、たまねぎ(好みにより)

- 砂糖(甘みを加える地方もある)

地域や家庭によって調味料の配分、加える香辛料、味のバランスが大きく異なる。野菜やゆで卵を加える例や焼きアレンジなども見られ、さまざまなアドボスタイルが存在する。

提供スタイルと現地での位置づけ

今回訪れたBalai Torrentira(マティーナタウンスクエア)での提供例では、ココナッツの器やバナナリーフといった現地文化に根ざした盛りつけも見られ、食体験に視覚的な楽しみを与えるものとなっている。通常は白米とともに供されるが、フィリピンの食堂や家庭では、各種のピクルスや揚げ野菜、エッグなどを添えることも多い。

フィリピン国内外のレストランでも広くメニューに取り入れられており、特に中国、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどフィリピン移民が多い国でも親しまれている。フィリピン料理の代表格として、「家族の味」としてのアイデンティティを担っている。

健康面や社会的意味

アドボの保存性は、かつて冷蔵庫が一般的でなかった時代に重宝され、フィリピンの高温多湿な気候や各地への移動・労働にも適していた。豚肉の栄養価と酢やにんにくの抗菌作用も評価されている。ただし現代では、味の濃さや脂分の摂取量からバランスを意識する人も多い。

家庭料理としてだけでなく、近年は国際的な注目も高まっており、料理コンテストやメディア、SNSでも紹介される機会が増加。伝統と多様性、保存の知恵を体現したフィリピンを象徴する料理のひとつである。

チチャロンブラクラク(Chicaron Bulaklak)

ダバオ マティーナタウンスクエア (Matina Town Square)概要

チチャロンブラクラク(Chicharon Bulaklak)は、フィリピン料理における伝統的な揚げ物料理の一つであり、主に豚の小腸や腸間膜(メセンテリー)を使用して作られる。スペインのチチャロン(Chicharrón)が起源とされており、植民地時代の影響を受けつつも、地元の素材や食文化と融合し、独自の発展を遂げてきた。名前の「ブラクラク(Bulaklak)」はタガログ語で「花」を意味し、揚げる過程で腸が花のように広がることに由来する。主に酒のつまみ(「プルタン」)やカジュアルな食事、ストリートフードとして親しまれている。

歴史と起源

チチャロンブラクラクのルーツは、スペイン・ポルトガル圏で発展した豚の皮や脂身を使った「チチャロン」にさかのぼる。16世紀から19世紀にかけてのスペイン植民地時代、フィリピンに広まった本料理は、現地の食材と結びつき、豚の腸や内臓を使ったバリエーションとして発展した。現在ではフィリピン全土で見られるが、各地で微妙に調理法や食べ方が異なる。

調理方法と特徴

チチャロンブラクラクは厳選された豚の腸間膜や腸をよく洗い、下茹でした後に乾燥、次いで高温の油でカラッと揚げることで、独特のサクサクした食感と香ばしさが生まれる。揚げたては油分が豊富でありながら、軽やかな口当たりを持つ点が特徴である。揚げる過程で腸間膜が花のような形になり、見た目にもユニークである。塩や胡椒、ガーリックパウダーなどのシンプルな味付けが一般的であり、酢やビネガーベースのディップソースと共に提供されることが多い。

代表的な食べ方と利用シーン

| 食べ方 | 特徴 | シーン |

|---|---|---|

| そのまま | サクサクとした食感・香ばしさ。塩のみのシンプルな味付け。 | バーや屋台でのつまみ、家庭料理 |

| 酢・ビネガーソースと共に | 酸味とスパイスが加わり、脂っこさを中和。 | プルタン(酒の肴)、グループでの飲食 |

| きゅうりや野菜を添えて | あっさりとした野菜と共に食べることでバランスを取る。 | カジュアルレストラン、ストリートフード |

文化的意義と地域差

チチャロンブラクラクは、フィリピンにおけるバイタル「おつまみ文化」を象徴する一皿であり、特にサン・ミゲルなど伝統的なフィリピンビールとペアになることが多い。屋台やカジュアルな飲食店で目にすることができ、庶民的でありつつも特別な日や集まりにも供される。都市によっては独自のスパイスやソースが用いられることもあり、例えばダバオ地方では、酢に唐辛子やニンニクを加えたディップが一般的である。

栄養と健康面の留意点

- 高カロリー・高脂質食品のため、食べ過ぎには注意が必要である。

- タンパク質も豊富に含むが、塩分や油分も多いためバランスの取れた食事が推奨される。

- ビタミンやミネラルは部位によって異なるが、内臓特有の栄養が含まれている。

おわりに

チチャロンブラクラクは、フィリピンの食文化を代表する一品として、長い歴史と深い地域性、そして庶民的な魅力を備えている。ミンダナオ島・ダバオのマティーナタウンスクエアのような現地の賑やかな飲食スポットでは、地元の人々や観光客の間で日常的に親しまれている。シンプルながら満足度の高い味わいを誇り、旅の食体験や文化理解に大きな彩りを添える料理である。

ダチョウの卵アイスバニラ

ダバオ クロコダイルパーク (Davao Riverfront Crocodile Park & Zoo)ダチョウの卵アイスバニラの概要

ダチョウの卵アイスバニラは、主にフィリピンのミンダナオ島・ダバオ市内にあるDavao Riverfront Crocodile Park & Zoo(クロコダイルパーク)などで提供される、珍しい地域限定スイーツである。このアイスクリームは、家禽として飼育されるダチョウが産んだ卵を主原料に用いている点が特徴的であり、従来の鶏卵を用いたアイスクリームとは異なる独特のコクやテクスチャーが知られている。

ダチョウの卵は一つで鶏卵20個分にも相当する大型卵であり、栄養価も高い。バニラ風味のアイスクリームに加工する際には、その濃厚な黄身が原料のクリーミーさや粘りを引き立てるため、伝統的なバニラアイスに比べてより重厚でリッチな食感が生み出される。

ダチョウの卵の特徴と栄養価

ダチョウ(Struthio camelus)は陸上で最大の鳥類であり、飼育の容易さと卵の生産量から、食用として世界中で注目されている。ダチョウ卵一個は平均1.3〜1.6 kgほどで、一般的な鶏卵よりもコレステロール値が抑えられており、豊富なタンパク質、鉄分、ビタミンB12などを含む。また、その卵白・黄身の構成比や脂質量が異なることで、加工品の出来栄えにも影響を与える。

ダチョウ卵は蛋白質が豊富であることで知られており、また、クセが少なく乳製品ともよく調和する。特にアイスクリームに使用する際は、その高い水分保持力により、滑らかな舌触りと濃厚な味わいをもたらす。バニラアイスの場合は、ダチョウ卵のコクが伝統的なバニラ香と合わさり、通常より深みのある甘みが特徴となる。

フィリピン・ダバオでのダチョウ卵アイスの背景

ダバオ市はフィリピン南部有数の観光地・農業地帯として知られ、現地クロコダイルパークではワニや他の野生動物の展示と並びながら、ダチョウの飼育や卵の販売が行われている。観光客向けに特色ある体験型商品を展開しており、ダチョウと直接ふれあいができるイベントや、現地産食材を活用したグルメが人気である。

こうした背景から誕生したダチョウの卵バニラアイスは、珍しい食材を通じたサステナブルな動物園経営と、地元の食文化紹介を兼ねて開発された側面が強い。生産現場では、採卵後の卵殻も工芸品やお土産として2次利用されている点も興味深い現象である。

製造工程と特徴的な風味

伝統的なアイスクリーム作りは以下のような工程を経るが、卵部分をダチョウの卵で代用する点が最大の特色である。

- ダチョウ卵の黄身と卵白を丁寧に分離

- 牛乳、生クリーム、精製糖、バニラビーンズとともに加熱混合しカスタードベースを作成

- 冷却後に撹拌・急冷し、空気を含ませながらアイスクリーム状に仕上げる

ダチョウ卵の持つ高い粘度が、アイス全体の保形力を強めるため、ややもったりした練乳に近い濃密食感が好評である。なめらかで「溶けにくい」点も暑い気候下のフィリピンで魅力とされる。

国際的な展開と地域性

ダチョウの卵を用いた食材はヨーロッパやアフリカ、オーストラリアなどでも消費されているが、アイスクリームという形で観光地の商品として普及している例はきわめて少ない。特にフィリピンでは地元食材を活用した持続可能なグルメや、教育的観点から家族客にも人気が高い。

日本国内では食用ダチョウ卵は入手困難であり、加工スイーツとして現れることはまれであるため、ダバオでの体験は非常にユニークかつ貴重といえる。

クロコダイルハンバーガー

ダバオ クロコダイルパーク (Davao Riverfront Crocodile Park & Zoo)概要

クロコダイルハンバーガーは、ワニ肉をパティとして使用したハンバーガーであり、一般的なビーフやチキンでは味わえないユニークな食文化体験を提供する食品である。特にフィリピン南部ミンダナオ島のダバオ市にある「Davao Riverfront Crocodile Park & Zoo」など、観光資源としてワニ肉の料理が提供される場所で知られている。ワニ肉は、オーストラリア、ベトナム、タイ、中国、アフリカ諸国など世界各地で伝統的に食されてきた歴史があり、食材としての利用は多様な文化圏にまたがっている。

特徴と調理方法

クロコダイルハンバーガーに用いられるワニ肉は、主に農場などで養殖されたワニが供給源となる。ワニ肉は脂肪分が少なく高たんぱくで、クセのない味わいが特徴として挙げられる。食感はややモチモチとしており、クセや臭みがほとんどないため、肉本来のうま味をシンプルに味わうことができる食品である。そのため、調理時にはスパイスやソースの香味が際立ちやすく、バンズや野菜、トッピングとして用いるソースとの相性も考慮される。

パティに使われるワニ肉は、主に尾の部分のフィレ肉であることが多い。肉はあらかじめ挽いて成形し、塩や胡椒で下味を施すことが一般的。また、独自のマリネードや香草とともに調理される場合もしばしばみられる。焼き方はグリルまたはフライパンでの調理が多く、余分な脂を残さず仕上げることができる。

栄養価と食文化的意義

ワニ肉は、低カロリーで高たんぱく、また鉄分やビタミンB12、オメガ3脂肪酸など健康維持に重要な栄養素を豊富に含む。これにより健康志向の消費者や、食の多様性を追求する人々にも注目されるようになった。アレルギーなど特定の食品制限を持つ人々にとっても利用される場合がある。ワニ肉は牛肉や豚肉と比べても脂質が少なく、環境負荷も比較的少ないとされるため、サステナブルな食材としても国際的に注目されている。

クロコダイルハンバーガーは、観光地の独自グルメや話題性を持つフードイベントで提供されるケースが多い。特にダバオでは「ワニに触れてからワニ肉を食べる」という体験価値が重視されており、教育的・観光的な側面でも有効活用されている。

各国での展開と反応

ワニ肉料理は国によって認知度やイメージが異なる。オーストラリアでは古くから先住民による伝統的料理の一部として消費されてきた歴史がある。一方、ヨーロッパや日本などでは希少性やゲテモノグルメとして受け止められる傾向もあり、話題性やSNS映えを重視した食体験として人気が集まっている。ワニ肉は国際的な輸出も行われており、フィリピンから日本、中国、韓国などのアジア各国への輸出実績も存在する。

食の安全管理上、ワニ肉は養殖場での衛生基準が厳格に管理されており、流通する肉は主にニロティクスワニ(Crocodylus niloticus)やイリエワニ(Crocodylus porosus)など食肉用として飼育される種である。現地での消費に加え、新しい食体験を求める観光客による消費が増加している。

倫理と持続可能性

ワニの食肉利用には倫理的な議論が存在するものの、多くの国では畜産動物と同様の管理基準に基づく持続可能な養殖によって供給されている。野生個体の保護と養殖産業のバランスがとられ、絶滅危惧種を保全しながら地域経済発展にも寄与する事例が増加している。フィリピン政府は、ワニ養殖業を観光産業と連携させることで、啓発活動や地域振興を図っている。

ドゥテルテ大統領のお気に入りセット(ブラロ、キニラウ、タパ)

ダバオ Sana's Original Kabawan & Bulaloan概要

「ドゥテルテ大統領のお気に入りセット」は、フィリピン南部ミンダナオ島の都市ダバオのレストラン「Sana's Original Kabawan & Bulaloan」で供される伝統的なフィリピン料理の組み合わせである。構成要素はブラロ(Bulalo)、キニラウ(Kinilaw)、タパ(Tapa)の3品。これらは特にロドリゴ・ドゥテルテ前大統領が好み、公務の傍ら地元で頻繁に注文したメニューとして広く知られている。店内には著名人の写真なども掲げられ、ローカルフードの聖地としての性格を備えている。主要構成料理の解説

ブラロ(Bulalo)

ブラロは、主に水牛や牛の脛骨と骨髄をじっくりと煮込んだフィリピン版ポトフともいえる伝統的なスープである。大ぶりの骨に詰まった骨髄が特徴で、これをすくい取って食す醍醐味は、フィリピンの庶民料理における贅沢の一つとされる。スープにはトウモロコシ、キャベツ、ジャガイモなどが加わり、栄養豊富かつ旨味が凝縮される。特にミンダナオ地方など農村部では、牛や水牛の利用価値を余すところなく活かす生活文化の象徴ともなっている。キニラウ(Kinilaw)

キニラウは、フィリピン諸島に古くから伝わる魚介類のマリネ料理。主に新鮮な生魚を酢やカラマンシー(シトラス系柑橘)、酢、塩、ショウガ、タマネギ、トウガラシなどと和える。乳白色のココナッツミルクで仕上げる地域もあり、酸味と香味野菜の組み合わせがさっぱりとした味わいを生む。スペイン植民地以前から続く原住民の保存食の流れを汲み、メキシコのセビーチェとも類似点が見られる。キニラウは新鮮な魚介の入手が容易なミンダナオやビサヤ地方で特に人気が高い。タパ(Tapa)

タパは、牛肉や水牛肉を醤油、酢、ニンニク、砂糖などに漬けて乾燥または半乾燥させたフィリピン版ジャーキー。食べる際には軽く炒めて供されるのが一般的で、濃厚な旨味と独特の噛みごたえが特徴。朝食の定番「タプシログ」(Tapsilog:タパ+ガーリックライス+目玉焼き)としても有名だが、ダバオなど南部では水牛肉(カラバオ)を用いる例も多い。ココナッツやシトラスによる風味付け、地元産カラマンシーを添える等、地域ごとの個性も表れる。歴史的・文化的背景

ドゥテルテ前大統領はダバオ市長時代から地元の伝統食を重んじ、「地に足のついた庶民派」として広く親しまれていた。彼が頻繁に訪れた「Sana's Original Kabawan & Bulaloan」は、行政関係者や著名人にも利用されており、店内にはその足跡が写真として残されている。ミンダナオ地域は多民族・多文化の交差点であり、農産・畜産・漁業が豊かな土壌を築いている。各料理はこうした背景のもと、地元民の日常の味覚から、国家元首の愛した一品としての地位を確立した。現代における意義

観光客やフィリピン国内外の食通にとって、ドゥテルテ大統領お気に入りセットは「食のローカル体験」の象徴であり、単なるB級グルメを超えた文化的価値を持つ。三品それぞれがフィリピン各地域の風土と歴史を投影しており、現地で味わうことで地域社会への理解や交流を深める役割も果たしている。「Sana's Original Kabawan & Bulaloan」での食体験は、ダバオ訪問の意義をより一層強める要素となっている。

マンゴスチン(1kg160、100ペソで3個食べた)

ダバオ Bankerohan Public Marketマンゴスチンの特徴と生産地

マンゴスチン(学名:Garcinia mangostana)は、東南アジアを原産とする熱帯果実の一つで、「果物の女王」と称される高級フルーツである。深紫色の外皮を持ち、内部には純白色の果肉が房状に包まれている。マンゴスチンは、世界の熱帯地方、とりわけタイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、そしてベトナムなどで広く栽培されている。特にフィリピン南部ミンダナオ島のダバオ地方は、国内有数の産地として知られている。

マンゴスチンは樹高が通常6〜25mで成長し、植樹から最初の収穫まで10年以上を要する。そのため世界的にも流通量が少なく、価格が高めに設定されることが多い。果皮は厚く、内側にラテックス様の樹脂を含むため、手で剥くにはややコツがいる。

果実の特徴と栄養価

マンゴスチンの果肉はジューシーで、繊細な甘味とさわやかな酸味のバランスが高く評価されている。食感は滑らかで、とろけるような舌触りが特徴である。香りも上品で、果物特有の清涼感とともに広がる。栄養価としてはビタミンC、ビタミンB群、食物繊維、カリウム、マグネシウムが豊富に含まれる。また、果皮には天然の抗酸化成分であるキサントンが多く存在し、これが健康食品としての注目を集める要因にもなっている。

栽培と収穫の課題

マンゴスチンは、高温多湿の環境と豊富な降雨量のもとで最もよく生育する。しかし、栽培には細心の注意が必要とされ、特に苗木の成長段階で温度や土壌水分管理を誤ると、成樹までたどり着くのが困難となる。加えて、実をつけるまでに通常7〜10年、場合によってはさらに長期間かかることが多く、観光果樹園や大規模商業栽培を阻む一因となっている。主要生産国では地元農家が代々伝統的な手法で栽培し、高品質なもののみを出荷する傾向が強い。

フィリピン・ダバオのマンゴスチン

ダバオ市のBankerohan Public Marketは、ミンダナオ地域最大級の青果市場で、多くの露天が新鮮なマンゴスチンを供給している。同市近郊は気候条件が適していることから、国内外から品質の優れたマンゴスチンが集まる流通拠点となっている。季節はおおむね4月から8月が主要な収穫期で、大粒で高糖度、爽やかな酸味を併せ持つ果実が多く出回る。

食文化と流通

マンゴスチンは生食が一般的であるが、ジュースやジャム、デザートなどへの加工も盛んである。現地ではフルーツバスケットの詰め合わせや、お土産品としても人気が高い。日本など温帯・亜熱帯地域では流通が極めて限定的であり、特に生の状態で流通させることは気候的・法的な制約が多い。そのため、日本国内ではマンゴスチンを農業ビジネスとして成立させるには高いハードルが存在するが、技術革新と流通ルートの確立が進めば、今後の新しい事業分野としても注目される可能性がある。

マンゴスチンの国際的評価

マンゴスチンは、ヨーロッパでは19世紀から「果物の女王」として根強い人気を誇ってきた。エリザベス1世が大いに愛したとされる逸話が伝わるほどである。東南アジア以外の熱帯・亜熱帯諸国でも徐々に知名度を高めつつあり、健康志向の高まりとともに機能性食品としての研究も進んでいる。

フィリピン・ダバオで滞在したホテル - ラス カシタ デ アンジェラ ホテル(Las Casitas de Angela Hotel)

安価で程よい立地だが、不満点も色々あるので、他に良さげなホテルが無い時に消去法で選ぶといいかも。

ホテルの感想

- Wi-Fiが弱くて接続がよく切れる。SIMカードを購入して補助した

- 部屋の入り口ドアが簡素で音が漏れやすい

- 徒歩圏内に飲食店や飲み屋がある

- コンビニも徒歩圏内ではあるが、やや離れている

- Trip.comから予約したが、宿側はアカウントを停止させていたらしく、すぐに入金を確認できなかったため、カウンターで現金を支払い、一時的に2重払いとなった。その後、Trip.comサポートから返金を受け取った

以下のサイトからラス カシタ デ アンジェラ ホテルを予約できます。

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。気に入った宿があれば、リンクからご予約いただけると励みになります!