旅先の情報、食事すべての価格、そして味の率直な感想をここにシェアします。

旅行期間:2023年8月25日~8月28日

インドネシア・ジャカルタの雑感

-

治安は良い印象

夜に出歩いてもあまり危険を感じなかった。道に穴があったりするので、むしろそっちが危険。

-

ショッピングモール天国

ジャカルタのあちこちにショッピングモールがある。しかも巨大で度肝を抜かれた。その分、競争も激しいようで、寂しいモールもちらほら見かけた。

まるで秋葉原のようなモールもあり、巨大なモール内がほぼスマホとPCショップで埋め尽くされていた。スマホとPCがインドネシアで猛烈に普及しているのは明らかだった。

-

肌で感じるドーナッツ化現象

ジャカルタ中心部は、都市圏人口の割には人が少ない印象。急激な発展の中、ドーナッツ化現象が起きていると思われる。モールが巨大で数が多い割に客が少ないように見えるのは、そのためだと思われる。それに伴い、無秩序な郊外の拡大、スプロール現象が起きている可能性も考えられるが、いずれ郊外を直接訪れてみたい。

-

食べ物のコスパ良し

食べ物のコスパは良く、ローカル食限定なら日本の50~70%の価格で楽しめる印象。

-

日本人の口に合う料理が割とある

インドネシアの食文化は中国のも入り込んでいるため、炒飯に近いナシゴレン、面料理のミーゴレンを始めとした日本人に合うグルメが多い印象。

-

とっても親日

日本人だと判明すると、相手の反応が変わるのが分かる。ホテルのチェックインでパスポートを見せた時、明らかに「おっ」と言う反応をしてくれた。これは、日本がオランダによる植民地化を防いだ歴史のお陰らしい。

-

ネコが多いかもしれない

全体的に人に慣れていて無防備なネコが多い印象。

だが、いくら可愛くても心を鬼にして触れてはならない。油断してひっかかれただけで狂犬病のリスクがある。

やはりネコはカワイイ

訪れた場所

-

ジャカルタ北部のスラム街

大都会とはいえ、スラムは点在している模様。好奇心でつい迷い込んでしまう。

MAP

線路上で遊ぶ子供達。凧揚げもしていた。

どこかまとまりのない、この自由な空気感がなんかいい。

かなりディープな空間。危険な感じはせず、むしろのどかだった。

本来、スラムは警戒すべきではあるが、危険は一切感じず皆フレンドリーだった。甘いアイスコーヒーを御馳走になり、バイクで近くのナイトスポットへ送ってくれた。 最後にチップを渡そうとしたが、一切受け取らない精神。イメージとは違って、幸福度が高そうで感慨深かった。

-

タマン アングレック(Mall Taman Anggrek)

インドネシア最大級のショッピングモール。日本語のお店も多く、この付近は日本人が多いと思われる。

MAP

でかすぎて近くから写真に収められない。肉眼だともっと迫力あるのだが。

入り口を抜けた直後の解放感もなかなか。

ラーメン屋。日本語も書かれている。

スケートリンクまでなんでも揃ってる。

-

FXスディルマン(FX Sudirman)

JKT48劇場のあるモール。コスプレイヤーが集い、楽しくイベントしてた。オタクの聖地化してる印象。 アニメグッズもあるが、明らかに非公式も多い。

MAP

入り口からコスプレイヤーで賑やか。若いっていいな。

ナルトのコスプレグループ。写真許可を取ったらポーズも決めてくれた。

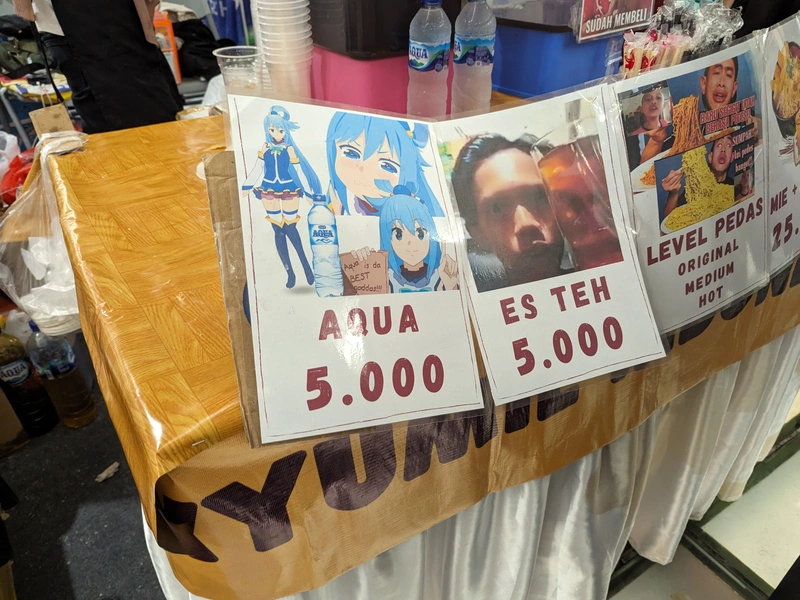

グッズ販売コーナー。どれどれ。

即売会みたいな雰囲気。

うむ、このカードは公式だな(なわけない)

この商売センス悪くない。

ライブステージもある。自由にアニソンを流して皆で歌っていて楽しそうだった。

うわさのJKT48劇場発見。

目の保養になった。

-

BLOK M

ジャカルタで有名な夜の町。多くの日本人観光客が訪れて楽しんだであろう場所。 フィリピンでいうマラテ、もしくはタイでいうタニヤ通りに当たるだろうか。個人的にはショッピングからグルメまでいける夜の万能スポットという印象。

MAP

ここが目印。これを見るとBLOK Mに来たー!という気分になる。

ガヤガヤと人々で賑わい、様々なストリートフードを楽しめる。もっと怪しいイメージだったが、んなことなかった。

高そうな日本食屋が結構ある。日本人向けなのかな。

ゆうい(YUUI)。このネーミングセンスよ。さてはいい年代のオッサンをターゲットにしておるな。

-

スラバヤ通り | Jl. Surabaya

松任谷由実さんの曲「スラバヤ通りの妹へ」の元となった説がある通り。だが、ジャカルタから東方にも港湾都市のスラバヤがあり、そこの可能性もある。

MAP

シャッターが閉まっているお店も多く、コロナの傷跡なのかな。

旅行用バッグなども沢山売られており、旅先で必要に応じて買い足すこともできそうだ。

古いビデオデッキからレコードプレイヤーまで、骨董品が沢山売られている。レアものもありそう。

民族楽器らしきものも沢山売られている。

こういった不思議な置物も大量にある。

右下に日本人の名前が書かれている。なぜここにあるのだろうか。

-

イスティクラル大モスク

アジア最大級のモスクで、確かに圧倒された。内部を観光することもでき、一度訪れる価値あり。このモスクの面白い点は、このモスクの建築家フレデリック・シラバン氏がキリスト教徒であることだろう。

MAP

確かになんかデカそうな出で立ち。

中に入ると、広い空間が広がり、図太い柱に圧倒される。埋め尽くすようなイスラム教徒達にも圧倒される。

見上げると、やはりデカい。

このどでかい太鼓は牛の皮一枚で作られているらしい。どんだけでかい牛だったのだろうか。

屋上の中庭。という表現で合っているだろうか。向こうに見えるのはキリスト教教会というのがまた、インドネシアの宗教に対する空気感を表していて面白い。

-

インドネシア国立博物館 | Museum Nasional Indonesia

非常に大きな博物館。HPによると、19万点の歴史的価値のある物品が収蔵されているとのこと。実際に訪れると、確かに数が多く、インドネシアの歴史や文化に興味のある方は、訪れるべき場所と言えるだろう。

MAP

博物館の入り口。

ヒンドゥー教の神、ガネーシャ像。ん?インドネシアはイスラム教なのでは?と思ったら、バリ島ではヒンドゥー教が大半を占めているらしい。

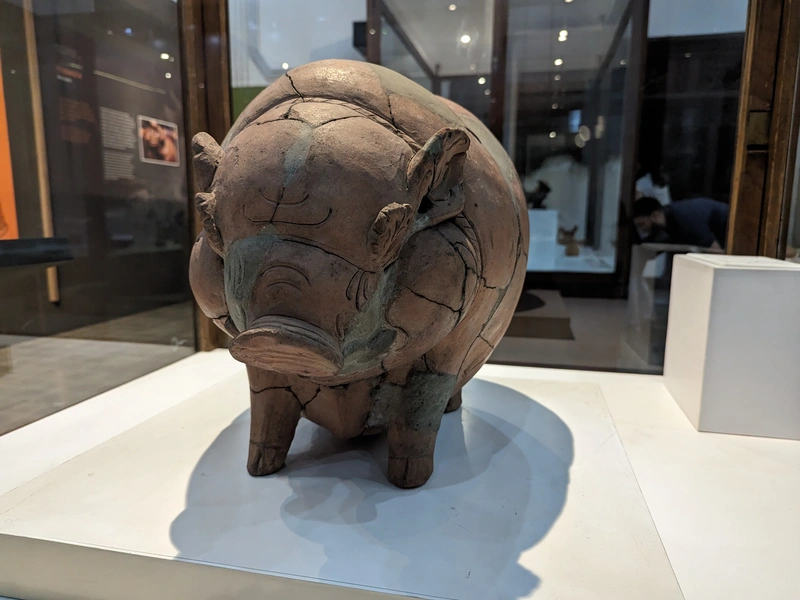

豚の貯金箱。14世紀のイギリス発祥らしいが、インドネシアまで伝わっていたとは。

インドネシアの伝統楽器。ルバブ(擦弦楽器)、サペ(ダヤク族の弦楽器)など。

高床式住居

イカした武器。名称未確認。

神々しい守護神像らしきもの。

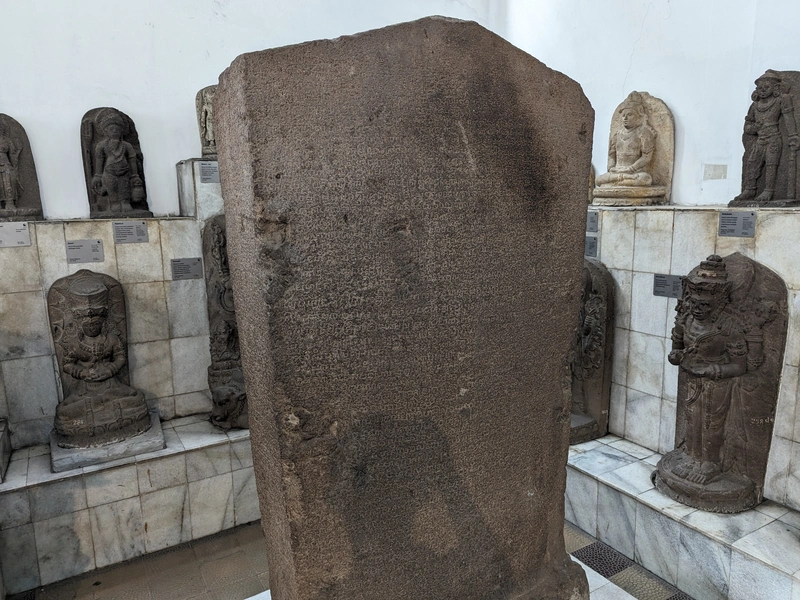

石碑かな。何が書かれているのだろうか。

インドネシア・ジャカルタ一人旅の食費と味評価

各グルメの画像と一言

未記載のグルメ画像もあります。

ナシゴレン パゴダ(Nasi goreng pagoda)

ジャカルタ Mangga Dua Square概要

ナシゴレン(Nasi goreng)は、インドネシアを代表する国民的料理であり、その名は「炒めご飯」を意味する。ナシゴレン・パゴダ(Nasi goreng pagoda)は、特にマンガドゥア・スクエア(Mangga Dua Square)といったインドネシアの都市部で人気があるバリエーションのひとつとして提供されることがある。独自の組み合わせやトッピングが特徴的であり、お店ごとにアレンジが見られる料理である。現地ではファストフードから高級レストランまで幅広く親しまれている。

歴史と伝統的背景

ナシゴレンは19世紀末まで遡ることができ、マレー系民族や中国系移民の影響を強く受けて成立した料理とされる。主に余ったご飯を再利用する手段として家庭で広まり、独特の調味料やスパイス―特にケチャップ・マニス(甘い大豆醤油)、ニンニク、唐辛子、エシャロット等―の使用によってインドネシアならではの風味が生み出された。国民食としてインドネシア全土で愛されており、1999年にCNNインターナショナルによる「世界で最もおいしい食べ物50選」で2位にランクインしたこともある。

主な材料とバリエーション

| 材料 | 役割・特徴 |

|---|---|

| 米(インドネシア米が主流) | 炒飯のベース。粒がしっかりしており、油と調味料がよく絡む。 |

| 卵 | 目玉焼き(テロール・マタサピ)が一般的なトッピング。 |

| 鶏肉(アヤム) | 揚げまたはグリルなどさまざまな形で添えられる。 |

| きゅうり・トマト | さっぱりとした口直しや付け合わせに。 |

| サンバル(唐辛子ソース) | 辛味と深い味わいをプラス。 |

| ピクルス(アチャール) | 酸味と食感のアクセント。 |

| その他(エビ、豆腐、テンペ) | 地域や家庭ごとのアレンジが豊富。 |

ナシゴレン・パゴダの特徴

ナシゴレン・パゴダは、スタンダードなナシゴレンをより豪華にアレンジしたもので、目玉焼きと味付け鶏肉、さらにフレッシュな野菜やピクルス、サンバルソースが添えられることが多い。写真のように、パラパラとした炒飯の食感と、ジューシーな揚げ鶏、半熟の目玉焼きの組み合わせが特徴的であり、食事としての充実感が高い。また、真っ赤なサンバルソースとアチャール(野菜のピクルス)は、味わいの多様性を生み、食文化の奥深さを感じさせる重要な要素である。

マンガドゥア・スクエアは、ジャカルタのショッピングやグルメの中心地の一つであり、多国籍な料理を気軽に楽しめる場所である。その中でもナシゴレン・パゴダは、現地の人々だけでなく観光客にも親しまれている定番メニューの一つとなっている。

栄養価と現地での意味合い

ナシゴレンは炭水化物・タンパク質・ビタミンがバランスよく含まれている総合食として、日常の朝食や昼食、さらには深夜食としても広く消費されている。各地の屋台やレストランでは独自のアレンジが楽しめ、市民生活に根差した「ソウルフード」の代表格と評価される。卵や鶏肉を添えることで主菜としての栄養価も向上しており、バランスの取れた一皿となっている。

国際的な評価と文化的意義

ナシゴレンはインドネシア国内のみならず、マレーシアやシンガポール、オランダなどでも類似した料理が親しまれている。インドネシア国外でも高い知名度があり、各国で現地流のアレンジが加えられて提供されている。ナシゴレンの多様性と、その地域性豊かなアレンジは、グローバル化する現代の食文化において重要な位置を占めている。祭りや家庭料理としてだけでなく、インドネシアの食文化の象徴のひとつとなっている。

Ankerビール

ジャカルタ概要

Ankerビール(アンカービール)は、インドネシアのピルスナータイプのビールで、主に国内市場向けに流通している。ジャカルタを拠点とするPT Delta Djakarta Tbkによって製造されており、1932年の創業以来、現地のビール文化を象徴する存在である。インドネシアは人口の多くがイスラム教徒という宗教的背景から酒類の規制が多い国として知られるが、Ankerビールは地元消費者や外国人旅行者の間で長年にわたり支持されているブランドのひとつである。

歴史と製造背景

Ankerビールの製造元であるPT Delta Djakarta Tbkは、1932年に設立され、東南アジアのビール市場の成長とともに発展してきた。インドネシアのビール産業は、植民地時代のオランダの影響を強く受けており、Ankerビールもその伝統を継承している。第二次世界大戦および経済危機を経ながらもブランドは存続し、現在では国内屈指の有名ビールとなった。

同社の工場はジャカルタ郊外に所在し、厳選された原材料と最新の技術を用いて醸造されている。特にピルスナータイプ特有のすっきりとした飲みやすさと、麦芽由来のコクが特徴である。

スタイルと特徴

種類および味わい

Ankerビールはヨーロッパ伝統のピルスナーをインドネシアの気候や食文化に合わせてアレンジしている。アルコール度数は約4.5%から5%前後が一般的で、泡立ちが豊かで色調は黄金色を呈する。麦芽の深いコク、ホップの爽やかな苦味、炭酸のバランスが取れているのが特徴で、単体でも飲みごたえがあるとされる。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ビールスタイル | ピルスナー(ラガー) |

| アルコール度数(ABV) | 約4.5〜5.0% |

| 産地 | インドネシア・ジャカルタ |

| 保存方法 | 要冷蔵 |

ロゴとデザイン

「Anker」は英語の"Anchor(アンカー、錨)"に由来し、ロゴには伝統的な錨のマークが描かれている。このデザインは、海洋国家としてのインドネシアの誇りや安定感を象徴している。

インドネシア社会とビール文化

インドネシアは世界で最大のイスラム教人口を抱える国だが、観光客や華人コミュニティを中心にビール消費は一定の規模を保っている。政府規制により、酒類販売は主に都市部や観光地、大手スーパー、ホテル、レストラン、特定の露店などに限定される場合が多い。そのためAnkerビールは、外国人利用が多い場所以外でも供給網が拡大している。

特にジャカルタでは、ビジネス街やチャイナタウンでAnkerビールを見かけることが多い。近年はクラフトビール市場も拡大しつつあるが、長年親しまれるローカルブランドとして確固たる地位を築いている。

栄養成分と健康への配慮

ビールは適量であればミネラルやビタミンB群を含む飲料であるが、アルコールによる健康リスクも考慮すべきである。インドネシア国内では未成年や公共の場での飲酒が禁止されており、適正なマナーと法令を守って楽しむ必要がある。

まとめ

Ankerビールは、インドネシアのビール市場を代表する歴史あるブランドであり、ピルスナータイプを基調としたその濃厚なコクとインパクトは、宗教や文化的制約を超えて多くの人々に楽しまれてきた。現地文化や歴史、飲酒規制を知りつつ、インドネシアならではの食体験の一部として味わわれている。

スラム街で御馳走になった甘いコーヒー

ジャカルタジャカルタのスラム街で楽しまれるインドネシア式甘いコーヒー

インドネシア共和国の首都ジャカルタは、多様性に富んだ都市でありながらも、急速な経済発展の影で広範なスラム街エリアが存在している。こうしたスラム街では、日常のささやかな楽しみとして甘いコーヒーが広く親しまれている。市街の発展したカフェや専門店とは対照的に、路地裏や簡素な屋台、家族経営の小さな店舗で提供されるコーヒーは、地域コミュニティの交流の場、そして生活の一部として機能している。

歴史と背景

甘いコーヒーの文化は、インドネシアが世界有数のコーヒー生産国であることに起源を持つ。植民地時代のオランダ統治下でコーヒー栽培が広まり、20世紀以降には各地で庶民的なコーヒースタンド「ワルンコピ(warung kopi)」が普及した。甘いコーヒーとして親しまれる「コピ・スス」(Kopi Susu)や「コピ・トゥブロック」(Kopi Tubruk)は特に庶民階級に支持され、手軽に淹れられる即席コーヒーや、コンデンスミルク、砂糖をたっぷり加えたスタイルが主流となっている。

調理法とその特徴

スラム街などの簡素な店舗や屋台では、インスタントコーヒーが一般的に使用される。インドネシア製のブランドや輸入品などが多く並び、熱湯や沸かしたお湯で溶かし、さらに大量の砂糖や練乳を投入して混ぜる。アイスコーヒーの場合は、塑料コップに氷をたっぷりと入れ、上からコーヒーを注ぐのが慣例である。清涼飲料や贅沢品といった高価な選択肢の少ない環境下において、甘みとカフェインの刺激は手頃で親しみやすいご褒美となっている。

社会的・文化的側面

スラム街で振る舞われる甘いコーヒーは、単なる飲み物としてだけでなく、コミュニティの連帯感を生み出す媒体でもある。同じストリートに住む人々や、訪れた外来者—時には外国人旅行者—と共にコップを傾けて会話を楽しむことで、日常の厳しさや経済格差から一時的に解放されるひとときとなる。即席のカウンターや路地に設けられた椅子は、世代や職業を超えた交流の場として機能している。

衛生や安全の配慮

こうしたエリアでは、給水や食品衛生の面で課題も指摘されているが、地元住民は入手しやすい材料や実用的な調理方法・保存方法を工夫し日々の生活に適応させている。アイスコーヒーに用いられる氷に関しては、必ずしも浄水が保証されているわけではないため、滞在中の旅行者は注意が求められる。

インドネシアのコーヒー文化の現代的展開

ジャカルタをはじめとする大都市では、スターバックスなどの世界的ブランドから地元のサードウェーブ系カフェまで、多様なコーヒースタイルが共存している。しかし最も庶民的で素朴な甘いコーヒーは、街角や路地裏、すなわち市民の最も日常的な空間で根強く愛され続けている。高価な設備や特別な豆ではなく、誰もが手を伸ばせる、甘くて冷たい一杯が象徴するのは、インドネシア庶民層のしたたかな逞しさと温かさであると言える。

クラック・テロール(kerak telor)

ジャカルタ概要

クラック・テロール(インドネシア語: Kerak Telor)は、インドネシアのジャカルタを中心としたベタウィ(Betawi)民族の伝統料理である。主な材料は鶏卵またはアヒルの卵、もち米、刻みココナッツ、フライドシャロット、エビの粉、そして多様な香辛料で構成される。屋台料理としての歴史は古く、ジャカルタの都市文化と密接に結び付いている。特に都市の伝統的な祭や市で頻繁に登場し、庶民のソウルフードとして観光客にも親しまれている。

料理の特徴と調理法

クラック・テロール独特の特徴は、卵ともち米を混ぜ合わせて鉄鍋で焼き、その調理過程で鍋を逆さまにして直火にかける点にある。もち米のパリパリとした「おこげ」層が生まれ、食感と香ばしさが際立つ。焼き上がった後、刻んだココナッツとフライドシャロット、乾燥海老、さまざまな香辛料(特に白胡椒や唐辛子)をふりかけて仕上げる。ココナッツの甘さ、香辛料のスパイシーさ、もち米の食感が絶妙に組み合わさり、他のインドネシア料理とは一線を画す独自性を放っている。

伝統的な屋台では、炭火を使用して一枚一枚時間をかけて焼き上げるのが一般的である。このため、カリっとした表面ともちもちした中身が楽しめる。使用される卵は鶏卵またはアヒルの卵が多いが、アヒル卵はより濃厚な風味をもたらすとされる。

歴史と文化的背景

クラック・テロールは、19世紀末から20世紀初頭のジャカルタ(当時のバタヴィア)で広まり、元々はベタウィ人の家庭料理だったと考えられている。やがて祭典や伝統行事、インドネシア独立記念日といった公共の場でふるまわれ、都市部の屋台料理として地位を確立した。ベタウィ民族独自の食文化の象徴とも言える存在であり、「ジャカルタのソウルフード」とも称される。

しかし近年では、都市化やファーストフード普及の影響で、屋台の数は減少傾向にある。にもかかわらず、アンサンブル・ベタウィ(ベタウィ伝統芸能)や「ジャカルタ祭(Jakarta Fair)」など伝統を守るイベントにおいては根強い人気を誇っている。

栄養価とバリエーション

| 主要成分 | 役割・特徴 |

|---|---|

| 卵(鶏卵またはアヒルの卵) | タンパク質、ビタミン、濃厚な風味 |

| もち米 | 食物繊維、エネルギー源、もちもちした食感 |

| 刻みココナッツ | 脂肪分、独特の甘みとシャキシャキ感 |

| フライドシャロット | 香ばしい風味を添加 |

| 乾燥エビ | 濃厚な旨味とミネラル |

| スパイス類 | ピリッとしたアクセント、独特の香り |

地方や調理人によって食材の割合やスパイスの種類、提供方法に若干のバリエーションがみられる。たとえば、ココナッツの量や卵の種類、もち米に加える香草の種類などは屋台ごとの個性となる。また近年ではベジタリアン向けや、卵を控えめにした健康志向のアレンジもみられ始めている。

現代のクラック・テロール

現代ジャカルタでは、特に観光地やナイトマーケット、伝統祭でクラック・テロールの屋台が人気を集めている。伝統的な調理スタイルとともに、ベタウィ文化保存の一翼を担っていると評価されている。食文化の伝統を感じながら、地元の日常に溶け込んだ逸品として、今なお多くの人々に親しまれている。

ガドガド(Gado-gado)

ジャカルタ概要

ガドガド(Gado-gado)は、インドネシア料理を代表する伝統的なサラダ料理であり、主に茹でた野菜や豆腐、テンペ(発酵大豆食品)、ゆで卵などに濃厚なピーナッツソースをかけて提供される。地元では「ごちゃ混ぜ」を意味する言葉に由来し、多様な素材が一皿に調和する点が特徴である。ジャカルタをはじめ、インドネシア各地の屋台や食堂で親しまれており、特殊な地域性や宗教的制約にもよく適応した国民食のひとつである。

歴史と発祥

ガドガドの正確な起源ははっきりしないが、ジャワ島西部を中心とした広い地域で古くから家庭や街角で作られてきたとされている。20世紀以降、急速に都市部に広まり、多民族国家であるインドネシアの統合的なシンボルともみなされている。地域によって具材やソースの風味に差異があり、例えばスンダ地方ではやや辛めのピーナッツソースが主流である。

主な材料と調理法

ガドガドの基本的な材料には、以下のようなものが用いられる。

| 材料 | 説明 |

|---|---|

| 温野菜 | キャベツ、もやし、いんげん、ジャガイモ、ホウレンソウなど。下茹でするのが一般的。 |

| 豆腐・テンペ | 素揚げした豆腐やテンペを使う。植物性タンパク源として重要。 |

| 卵 | ゆで卵をスライスして添える場合が多い。 |

| クラッカー | クルップ(krupuk)と呼ばれる揚げえびせんや野菜せんべいがトッピングされる。 |

| ピーナッツソース | ローストピーナッツ、スイートソイソース(ケチャップ・マニス)、ガーリック、チリペースト、ココナッツミルクなどを石臼でペースト状に。 |

作り方の流れ

材料はそれぞれ小分けに下処理(茹でる、揚げる)されたのち、皿に盛り付けられる。仕上げに辛味と甘味のバランスが取れたピーナッツソースをたっぷりかけ、クラッカーを乗せて完成となる。家庭ごと、店ごとに細かな違いがあるため、バリエーションも非常に豊富である。

栄養的特徴と文化的側面

ガドガドは、野菜がふんだんに使われているだけでなく、大豆製品や卵も加わるため、栄養バランスが良いとされる。ヴィーガン・ベジタリアン向けにも人気があり(卵を除けば)、宗教的制限を受けない料理であることも普及の一因である。

ピーナッツソースは高カロリーな一方で必須脂肪酸やビタミンE、ミネラルが豊富である。また、インドネシア国内だけでなく、オランダやマレーシア、シンガポールなど植民地時代の影響を残す国や地域でも認知度が高く、ときには現地化された形で提供されることもある。

現地での供され方と食文化

インドネシアでは、屋台料理から家庭の食卓、レストランに至るまで幅広いシーンでガドガドが供されている。昼食や夕食だけでなく、スナック感覚で楽しむこともある。特に首都ジャカルタでは夜市の定番メニューであり、手早く栄養補給できる料理として多くの市民に親しまれている。

ガドガドのバリエーションと他国料理との比較

ガドガドはインドネシアの他のピーナッツソースを用いた料理(ロントン・サユール、カチャングなど)や、シンガポール、マレーシアの類似料理(ロージ、パサンマラカン)との比較で語られることが多い。その一方でヘルシーな野菜中心の組み合わせや、色鮮やかな盛り付けなど、健康志向のグローバルな食文化ともリンクしている。

発展したバリエーションには、具材を一部変えたり、ソースに柑橘果汁や海老ペーストを加える地域性もみられる。国外展開される場合は、辛味を控えめにしたり、特定アレルギーを考慮した対応版もみられる。

グアバの辛いと甘いソースがけ

ジャカルタ概要

グアバの辛いと甘いソースがけは、東南アジア、とりわけインドネシアやマレーシア、タイ、ベトナムなどで親しまれている果物の食べ方である。ジャカルタでは特に街中の屋台やフルーツスタンドで手軽に入手でき、都市部の人々や観光客に人気を博している。グアバは独特のさっぱりとした甘さが特徴であり、これに甘いシロップやチリパウダー、少量の塩などを加えることで、多層的な甘みと辛味の調和を実現している。果物に辛味を合わせるというアプローチは、東南アジアをはじめとする熱帯地域に共通する文化的特徴であり、暑い気候に適した爽快な食べ方として根付いている。材料および作り方

この料理は、新鮮なグアバの果肉を一口大にカットし、甘いシロップ(パームシュガーや黒糖、蜂蜜などをベースにしていることが多い)と、唐辛子パウダーやチリフレーク、時にはタマリンド(酸味成分)を混ぜ合わせたソースを上からたっぷりとかけることで完成する。地域や店舗によっては、塩やライム果汁を追加し、味にアクセントを加えることもある。果物本来のジューシーさと、ソースの濃密な甘辛風味が絶妙に組み合わさり、食欲を刺激する。インドネシアにおける果物とチリの組み合わせの背景

インドネシアを始め、東南アジアでは果物に塩・チリ・甘いソースを加えて楽しむ文化が長く続いている。これは気温・湿度が高い気候のなかで、果物をよりさっぱり・爽快感のある軽食へと変貌させる知恵とされる。伝統的には「rujak(ルジャック)」と呼ばれる屋台系サラダにもその組み合わせが見られ、果物とともに野菜やナッツ、タマリンドピューレ、パームシュガー、チリ、塩を用いたスパイシーな調味料で和える。この様式が応用されてグアバ単独でも調味料をかけて食べるスタイルが定着したと考えられる。グアバの栄養と健康効果

グアバは、ビタミンC・ビタミンA・カリウム・食物繊維が非常に豊富な南国果実で、抗酸化作用や美容・健康維持効果が注目されている。特に未熟な状態では酸味が強く、加熱や調味ソースと合わせることで、食べやすくなる。甘いシロップと辛味成分と組み合わせて摂取することで、暑さによる食欲減退時にも手軽にエネルギーやビタミンを供給できる。類似する果物スナックの多様性

インドネシア・マレーシア・タイ・ベトナムなどでは、グアバに限らず未熟マンゴー、パイナップル、パパイヤなど、さまざまな果物を甘辛ソースやチリ塩で食べるスタイルが一般的である。これらは「rujak」、タイの「マムアン・プリック・クルア」(青マンゴー+チリ塩)、「muối ớt」(ベトナムの果物用チリ塩)など多岐にわたる。この文化は、果物の新しい楽しみ方として近年他国にも伝播しつつある。まとめ

グアバの辛いと甘いソースがけは、果物そのものの自然な甘さと、複雑でやみつきになる味わいを生み出す伝統的且つ革新的なローカルグルメである。暑い地方に根差した知恵と食文化、多様な食材への柔軟な調理法が融合したこの一品は、単なるデザートを超えて、多民族多文化社会の豊かさを象徴する存在であるとも評されている。

ココナッツジュース

ジャカルタ概要

ココナッツジュース(英: Coconut Juice)は、ココヤシ(Cocos nucifera)の果実から得られる天然の飲料である。広義ではココナッツウォーターやココナッツミルクなど、ココナッツ由来の多様な飲料を含む。インドネシア・ジャカルタをはじめとする熱帯地域を中心に、古くから日常的な清涼飲料として親しまれている。とりわけインドネシアはココナッツの主要な生産国であり、日常的なストリートフードやフードコートでも「エス・ココナッツ」や「コピョル・ココナッツ」などバリエーション豊かなアレンジが楽しまれている。歴史と文化的背景

ココナッツは紀元前から熱帯アジアの人々にとって貴重な飲料・食用資源であった。インドネシアでは古来より、多様な調理法で利用され、島々の文化や風習の中でも重要な役割を果たしている。特に行事や祝祭、伝統的な合祀としてココナッツジュースが供されることが多い。こうした文化的背景が、現代のフードコートやカフェ・チェーンで見られるアレンジメニューの発展にも大きな影響を与えている。特徴とバリエーション

ココナッツジュースは、主に青果のココナッツ果実から直接取り出した液体、もしくは成熟果肉を搾ったココナッツミルクを基調にして作られる。インドネシアでは、定番の「エス・ココナッツ(Es Kelapa)」や「ココナッツアイス」に派生し、近年はシャーベット状に凍らせたり、他のフルーツや甘味料、着色料と組み合わせるスタイルが人気となっている。 写真はジャカルタのフードコートKopyor JesJosで提供されているもので、ふわふわの白いココナッツ果肉(しばしば「コピョル」と呼ばれる)をふんだんに使用し、ピンク色のシャーベットが特徴的である。これには、ココナッツミルクやシロップなどが加えられ、ミルキーな甘さと爽快感が調和している。「コピョル(Kopyor)」とは

Kopyorは、稀少な突然変異のココナッツ品種または、刃で細かく砕いたココナッツ果肉のことを指す場合がある。味わいや食感が通常のココナッツとは異なり、柔らかく、ふんわりとした独特の舌触りを持つ。このKopyorは特にインドネシア人に愛好され、ジュースやデザートのトッピングによく使用される。栄養と健康効果

ココナッツジュースには、カリウム、マグネシウム、ビタミンC、アミノ酸など多様な栄養素がバランス良く含まれており、天然の電解質飲料とも称される。インドネシアのみならず、熱帯諸国での水分補給や体調管理に欠かせない飲み物である。またミルクやシロップを加えることで適度なカロリーが与えられるほか、脂質成分(中鎖脂肪酸)はエネルギーへ変換されやすいことも特徴である。ただし糖分やカロリー摂取の過多には注意が必要である。インドネシアにおけるココナッツジュースの現代的な役割

現地では伝統的な屋台や市場はもとより、ショッピングモールのフードコートやカフェ、さらにはグローバルなファストフード店のメニューにも加えられるなど、その人気は年々拡大している。ココナッツジュースは、南国らしい生活風景の象徴ともいえる存在であり、地元住民や観光客に親しまれている。特にジャカルタの都市部では、ヴィジュアルや味、健康志向を重視した現代的なアレンジメニューが多く開発されている。まとめ

ココナッツジュースは、インドネシアを代表する伝統的かつ現代的な飲料であり、そのアレンジの多様性、文化的背景、そして栄養的価値の高さから今なお地元民・観光客問わず幅広い支持を集めている。とりわけジャカルタでアクセスしやすいフードコートや新進気鋭のカフェでは、見た目や味にもこだわったバリエーションが次々と登場している。

サテ(sate)ヤギ肉

ジャカルタサテ(Sate)ヤギ肉の概要

サテ(インドネシア語:Sate)は、インドネシアを代表する伝統的な串焼き料理の一つであり、さまざまな動物の肉を竹串に刺し、直火でグリルするスタイルが特徴的である。「サテ・カンビン(Sate Kambing)」は特にヤギ肉を使用したサテで、インドネシアで広く親しまれている。サテは東南アジア地域全体に多様なバリエーションが存在し、マレーシア、シンガポール、タイ、フィリピンなどでも食されるが、発祥地はインドネシアとされている。ヤギ肉のサテは、主にジャワ島の都市部や地方の屋台、レストランで見られ、とくにラマダン期間中や祝い事の席で重要な役割を果たす。

主な調理法とサイドディッシュ

サテ・カンビンは、一般的にヤギ肉をサイコロ状に切り、スパイスや調味液に漬けてから竹串に刺す。下味には塩、コショウ、コリアンダー、クミン、時にショウガやニンニクが用いられることもある。ヤギ肉は牛や鶏と比べて独特の風味と弾力ある食感を持ち、火加減によって旨みを最大限に引き出す。焼き上げは炭火やグリルが一般的であり、香ばしい焼き目とともに旨みが凝縮されることが特徴。

添えられるサイドディッシュには多様性が見られる。写真の一例では、白飯、サンバル(唐辛子を中心とした調味料)、生タマネギやトマトのみじん切り、甘みと旨味のあるケチャップ・マニス(インドネシアの甘口醤油)、そしてあっさりとしたスープがセットになっている。こうしたセットは都市部のフードコートや食堂で多くみられる。

歴史と文化的意義

サテの起源については説が複数存在するが、インドネシア・ジャワ島のマドゥラ(Madura)地方やバリ島発祥という説が有力である。サテはポルトガルやアラブ地域から伝わった肉料理文化の影響も色濃いとされ、その後イスラム教徒の人口が多いインドネシア各地に伝播した。ヤギ肉は宗教的な祝い事や重要な祭祀、「イドゥル・アドハ」(犠牲祭、コルバン)でも使用されており、文化や宗教とも深く結びついている。サテ・カンビンは牛肉や鶏肉より高級とされ、特別な場面で出されることも少なくない。

ヤギ肉サテの地理的分布と特徴的な調味料

インドネシア各地には地域ごとに異なるサテ・カンビンのアレンジが存在する。ジャカルタ都市圏では、コクとほのかな甘みがあるケチャップ・マニスとサンバルがよく用いられる。西ジャワ(特に「サテ・マラング」)では、独特のハーブ入りスープやピーナツソースが添えられることもある。東ジャワで用いられるサテはスパイスの効きが強く、より辛味があるのが特徴。さらにアジア近隣国やオランダ、南アフリカにも移民の影響で「サテ」料理が広まり、様々な派生形が見られる。

| 地域 | 調味料・特徴 |

|---|---|

| ジャカルタ | ケチャップ・マニス、サンバル、生タマネギ、トマト、ライス添え |

| 中部ジャワ | ピーナッツソース、時にローリーポテトやクエが添えられる |

| 西ジャワ | 香味スープ付き、コリアンダーや生唐辛子多用 |

健康・栄養面での特徴

ヤギ肉は牛肉や豚肉に比べて脂質が少なく、高タンパクで鉄分が比較的多いとされる。ただし、脂身の部位はカロリーが高くなるため食べすぎには配慮が必要である。炭火焼きにすることで余計な脂が落ち、香ばしさが増す利点がある。添え物の生野菜やスパイス類は抗酸化作用や消化促進効果も期待されるため、健康的な側面が強調されることも多い。

まとめ

サテ・カンビンは、インドネシアの多様な食文化を象徴する料理であり、特に都市部のジャカルタでは、地元住民や観光客双方から高い人気を集めている。国際的な知名度も高まりつつあり、世界各地のインドネシア料理店や屋台料理のイベントでも提供されている。インドネシアにおけるサテの食文化は今後も伝統と革新を重ねながら発展していくだろう。

コランカリン(KOLANG KALING)

ジャカルタ ローカルマーケット概要

コランカリン(Kolang Kaling)は、インドネシア・マレーシア・フィリピンを中心とした東南アジア地域にみられる、サトウヤシ(学名:Arenga pinnata)の未熟な種子から作られる伝統的な食材である。日本ではほとんど知られていないが、現地では暑い気候に合わせた爽やかなデザートや軽食の材料として親しまれている。主に冷たいシロップ漬けやフルーツカクテル、伝統的なスイーツの材料として利用される。

原産と栽培

サトウヤシは熱帯アジア原産のヤシ科の植物で、その樹液はパームシュガー(グラ・アレン)としても利用される。コランカリンの原料となる胚乳部分は、果実がまだ未熟な段階で収穫し、煮沸や加熱処理を施すことで独特の透明感とプリッとした食感が生まれる。インドネシアではジャワ島やスマトラ島で多く見られ、道路沿いの露店やローカルマーケットでよく取り扱われる。果実を加工する過程は手作業が多く、熟練した地域住民による独自の技術が受け継がれている。

特徴と利用法

コランカリンは、果肉がゼリー状でありながら、歯応えがしっかりとしている点が最大の特徴である。色は無色透明からピンク、赤、緑など様々なバリエーションがあり、これは加えられるシロップや食品着色料による。味そのものは淡白でほんのり甘みがあるが、主に甘いシロップやココナッツミルクと一緒に提供される。

インドネシアでは「es campur」「es buah」「kolak」などの人気デザートにトッピングとして加えられ、断食月(ラマダン)には特に需要が高まる。冷たくして食べることが多く、口当たりが瑞々しいため、熱帯の暑さを和らげるのに最適とされる。

地域ごとの呼称と文化

| 言語 | 呼称 | 備考 |

|---|---|---|

| インドネシア語 | Kolang Kaling | 最も一般的。ローカル屋台で多用 |

| ジャワ語 | Ceplukan Aren | 地方によって名称や使用法が異なる |

| フィリピン語 | Kaong | ハロハロ等のフィリピン伝統菓子に利用 |

| 英語 | Palm Fruit、Sugar Palm Fruit | 国際市場での呼称 |

栄養と健康

コランカリンは水分が豊富で、繊維質やミネラル成分も含まれている。100gあたりのカロリーは低めで、ダイエット中の間食や暑さ対策のスナックとしても適している。カリウム、カルシウム、リンなどの微量元素が含まれ、消化もよい。甘いシロップに漬けて食べるため糖分が追加されることが多いが、近年は健康志向に合わせてシロップの糖度を控えた商品も増えている。

市場・流通および社会的背景

コランカリンは、インドネシアの伝統的な市場(パサール)やストリートベンダーで手軽に購入できる。容器は袋詰めやカップ入りが一般的で、持ち運びやすさも特徴の一つである。国内外の観光客にも人気だが、鮮度管理や品質の均一化は課題となっている。現地では、家庭での手作りや、保存技術の発展によって年間通じて流通されるようになった。

環境持続性と社会的側面として、サトウヤシの栽培は在来農法や森林保護と密接に関連しており、小規模農家の生計や伝統文化の継承にも寄与している。世界的な認知度はまだ低いものの、近年はアジア食材専門店やオンラインマーケットを通じて他国でも入手可能となりつつある。コランカリンは、現地の人々の日常生活と祭事に彩りを添える南国ならではの魅力的な食材である。

ミーアヤム(Mie Dengan Ayam Cha Siew BBQ)

ジャカルタ TRANSMARTミーアヤム(Mie Ayam / Mie Dengan Ayam Cha Siew BBQ)概説

ミーアヤム(Mie Ayam)は、インドネシアを代表するヌードル料理のひとつであり、特に都市部の屋台からレストランに至るまで広く親しまれている。名称の「Mie」は中国語に由来する「麺」を示し、「Ayam」はインドネシア語で「鶏肉」を意味する。この料理は、ルーツが19世紀末から20世紀初頭にかけてインドネシアへ移住した中国系住民によってもたらされた中華麺から発展した。現代では、インドネシア独自の食文化との融合が進み、多様なスタイルやトッピングが見られるのが特徴である。

特徴的な調理法と食材

ミーアヤムは大抵、小麦粉を主原料にしたコシのあるたまご麺(mi telur)が用いられる。麺は十分に茹で上げられた後、軽く油(かつては豚脂が主流であったが、イスラム教徒の多いインドネシアでは鶏油や植物油が一般的)と甘辛いタレで和えられる。タレには、オイスターソース、醤油、ニンニク、時にキノコや鶏の煮汁も加えられ、深い旨味が持ち味である。

本記事で紹介する「Mie Dengan Ayam Cha Siew BBQ」は、伝統的な煮鶏(Ayam kecap)だけでなく、中国式の叉焼(チャーシュー)を意識したBBQ味の鶏肉がトッピングとして使用されている点が特徴である。豚肉や豚脂を避けるハラル志向が強く、インドネシア風にアレンジされたチャーシュー状の鶏肉(Ayam Cha Siew)がよく用いられている。

インドネシアにおける食文化的意義

ミーアヤムはインドネシア全国で見られるものの、地域によって味付けや具材の微妙な違いが存在する。ジャワ島では甘辛い味付けが一般的だが、スラウェシ島やスマトラ島ではスパイスをきかせることが多い。青菜(サイシンやチンゲン菜)や揚げニンニク、ネギ、時には鶏団子(バクソ)が加えられ、バリエーションが豊富である。また、多くの場合、別添えのあっさりしたスープが供され、麺をつけたり、時折すすったりして味の調和を楽しむスタイルも根付いている。

起源と歴史

ミーアヤムの起源は、19世紀末に中国大陸の福建省や広東省からインドネシアに渡った華人移民によって持ち込まれた中華麺文化にさかのぼる。インドネシアの多民族社会の中で、イスラム教の食規範(ハラル)に合わせる形で豚脂や豚肉を使わず鶏肉を主役とし、独自の味に進化した。そのダイナミックな変遷は、インドネシア社会の多文化性と宗教観の影響を色濃く反映している。

現代における人気・バリエーション

現代では、ミーアヤムはインドネシアの都市部のみならず、地方都市や海外のインドネシア系レストランでも定番メニューとして提供されている。屋台やローカル食堂では「Mie Ayam Bakso(鶏肉麺バクソ入り)」や「Mie Ayam Jamur(きのこ入り)」など多彩なスタイルが展開されており、イベントや日常のランチ、朝食にも好まれる。

また、健康志向の高まりやハラル認証食品の増加に伴い、動物性油脂に頼らないレシピも普及してきている。

ジャカルタにおけるミーアヤム

本記事の調査地であるジャカルタ市内では、ショッピングモールやフードコート、ローカルの屋台など様々な場所でミーアヤムが提供されている。特に現地の「TRANSMART」のような大規模商業施設では、伝統的な屋台の技法を活かしつつ衛生的な環境で現地客や観光客に愛され続けている。

まとめ

ミーアヤムは、中国系移民文化とインドネシア食文化が融合した象徴的な料理であり、現代でも世代や宗教を超え、多くの人々に支持されている。甘辛いたれとしっかりとしたコシの麺、そしてチャーシュー風BBQ鶏肉の調和は、「食」の開放性と多様性を象徴しており、インドネシア料理の魅力を味わえる一品といえる。

バクパオ(Bakpao Telur Asin) セール価格(通常価格25900)

ジャカルタ TRANSMARTバクパオ(Bakpao Telur Asin)の概要

バクパオ(Bakpao)は、インドネシアで広く親しまれている蒸しパンであり、オランダ語の「Bapao(バパオ)」を起源としつつ、中国語の「包(バオ)」を元とする。Bakpao Telur Asinは、その中でも特に「塩漬け卵」を餡に用いたバリエーションである。インドネシアでは、バクパオは中華系住民を中心に伝来し、今日では各地のショッピングモールや路上の屋台で日常的に見られるローカルフードとなっている。

Bakpao Telur Asinの特徴と発展

Bakpao Telur Asinの最大の特徴は、塩漬け卵(Bahasa Indonesia:Telur Asin)餡にある。塩漬け卵はインドネシアのみならず中華圏でも伝統的な保存食品であり、アヒルの卵を塩と灰、もしくは泥につけ込み熟成発酵させることで独自の風味と深いコクを引き出す。本種のバクパオでは、この塩漬け卵の黄身を適度に潰し、砂糖やバター、時にココナッツミルクも加えて練り上げ、滑らかでまろやかな餡を成型する。この独特の餡が、しっとりと柔らかい蒸しパンの皮に包まれることで、甘さと塩味、コクが見事に調和した一品となる。

インドネシアにおける普及と文化的背景

中国南方系移民がもたらした肉まん文化がインドネシア全土で親しまれるに従い、イスラム教徒の多い国情を背景に豚肉の餡から鶏肉、牛肉、さらには甘いピーナッツや餡、そして塩漬け卵へと多様化が生じた。Bakpao Telur Asinは、この多国籍かつ多宗教社会ならではの文化的適応と創造的発展によるもので、近年特にジャカルタやスラバヤ、バンドンなど都市部の飲食店を中心に人気を集めている。また、ショッピングモールのフードコートやローカルチェーン店等で提供されるため、幅広い年齢層に浸透している点も注目される。

栄養と食材の特徴

Bakpao Telur Asinの主な食材は、小麦粉、イースト、砂糖、塩、バターまたはマーガリン、牛乳、そして塩漬け卵である。皮はシンプルな発酵生地によってふんわりとした柔らかさを実現し、餡は塩漬け卵の持つ強い旨味とコクがアクセントとなっている。その栄養構成は、炭水化物、脂質、タンパク質がバランスよく含まれており、ビタミン類やカルシウム、リンなどのミネラルも摂取可能である。特筆すべきは塩漬け卵によるナトリウム含有量の高さであり、塩分制限が必要な場合は注意が必要である。

ジャカルタにおけるバクパオ体験

Bakpao Telur Asinは、ジャカルタにおいてTRANSMARTなど大手ショッピングモールの飲食店でも手軽に味わえる。モール経済とともに飲食店の競争が過熱する都市環境でも、一定水準以上の品質が求められていることが窺える。Bakpao Telur Asinは輸入食材の影響を受けつつも、独自のローカライズを経て都市住民の生活に溶け込んでいる。

国際的な人気と今後の展望

昨今は東南アジア諸国だけでなく、欧米や日本を含む海外のアジア料理店でもBakpaoやTelur Asin系料理が注目を集めている。SNSやフードレビューサイトの発達とともに、レシピのバリエーションや提供方法も多様化が進む。インドネシア発の伝統的ファストフードの一形態として、Bakpao Telur Asinは今後も国際的な知名度を高めていくことが予想される。

ナシゴレン(Nasi Goreng)

ジャカルタ Nasi Goreng Kebuli Apjay Pak Ivan Panglima Polim IXナシゴレンの概要

ナシゴレン(Nasi Goreng)は、インドネシアを代表する炒飯料理であり、その名はインドネシア語で「焼いたご飯」または「炒めご飯」を意味する。ナシゴレンはインドネシアのみならず、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、そしてオランダの一部の地域でも広く親しまれているが、その起源や独特の味付け、食材はインドネシア料理の核心をなしている。ジャカルタなどの大都市や郷土色の強い地方都市では、夜市や屋台、専門店で提供されることが多く、国民食としての地位を揺るぎないものとしている。

ナシゴレンの特徴とバリエーション

ナシゴレンの最大の特徴は、高温で炒められたご飯にコクのある甘辛い調味料やスパイス、醤油由来のケチャップ・マニス(kecap manis)と呼ばれる甘口醤油、ニンニク、エシャロット、唐辛子、時にはターメリックやサンバルソースなどが加わる点である。基本的な具材にはタマネギや鶏肉、牛肉、海老、卵、時にはサテ(串焼き)や揚げ物、クルプック(エビせんべい)などが添えられる。

地域や店ごとにレシピが異なるため、味や色合い、辛さ、具材は大きく異なるが、一般にパラリとした米粒の食感と、香ばしさ、甘み、うま味のバランスが重要視される。ナシゴレン・カンポン(素朴な田舎風)、ナシゴレン・シーフード、牛肉や山羊肉を用いたバリエーション、カリマンタン島のアラブ系コミュニティに由来する「ナシゴレン・ケブリ」(Nasi Goreng Kebuli)などが存在し、現地特有のスパイスを用いるものも多い。

ナシゴレン Kebuli の特徴

ナシゴレン・ケブリは、インド・中東風のスパイスを主体とした「ナシケブリ」由来のアレンジで、芳醇な香りと複雑な辛味が魅力である。一般的なナシゴレンよりも黒っぽい色調を持ち、クローブ、カルダモン、シナモン、コリアンダー、クミンなどが用いられる。また、羊肉や牛肉が加えられ、肉とスパイスの組み合わせが特徴的である。今回のNasi Goreng Kebuli Apjay Pak Ivan Panglima Polim IXで提供されたナシゴレンもこのタイプで、現地の夜限定の人気店において行列ができる名物料理の一つとなっている。

添え物には、インドネシア特有の揚げせんべいクルプックや、トマト・キュウリのスライスが見られる。飲み物には甘いジャスミンティーや氷入りの紅茶が合わせられることが多い。

ナシゴレンの食文化と歴史

ナシゴレンは、歴史的には中華料理の炒飯の影響を受けつつ、多民族国家としてのインドネシアの伝統的な調味料と食べ残しのご飯を活用する合理的な知恵から発展した料理である。イスラム教徒の多い国であるため豚肉は使われず、牛肉、鶏肉、山羊肉、魚介類などが主なタンパク源となる。市場や屋台文化とともに発展し、食後の軽食や夜食としても広く親しまれる。また、ナシゴレンは「ナシゴレンの達人」と呼ばれる専門の屋台や店舗、家庭料理としても一般的に見られる。

2011年にはCNN Internationalの読者投票による「世界で最も美味しい50種類の料理」において第2位を獲得し、世界的な認知度も高まっている。ナシゴレンはその手軽さ、多様性、味の奥深さによって世界中の食文化に影響を与え続けている。

現地での入手と人気

ジャカルタでは、ナシゴレン専門の屋台や小規模レストラン、カフェテリア形式のワルンで多様なスタイルのナシゴレンが提供されているが、特に人気店や有名店では夜のみ営業する場合も多い。Nasi Goreng Kebuli Apjay Pak Ivan Panglima Polim IXはその中でも特に地元の人々に支持されている店舗のひとつで、30分以上並ぶ日も珍しくない。現地文化の一端として、ナシゴレンはインドネシアの食の魅力を象徴する国民料理と言える。

アボカドとミルクのドリンク

ジャカルタ ブロックM (Blok M Square)概要

アボカドとミルクのドリンクは、インドネシアをはじめとした東南アジア地域で広く親しまれている冷たい飲料であり、特に都市部や夜市、屋台文化が根強いジャカルタのような場所で見かけられるポピュラーな存在である。インドネシア語で「ジュス・アルパカット(Jus Alpukat)」とも呼ばれ、フレッシュなアボカドと牛乳、そしてしばしば加えられるコンデンスミルク(練乳)や氷、さらにはチョコレートシロップが特徴である。アボカドの濃厚でクリーミーな質感と、ミルクおよびコンデンスミルクのなめらかで甘い口当たりが絶妙に調和することで、他の果物系ドリンクとは一線を画した「飲むデザート」としても評価が高い。

歴史と背景

アボカドがインドネシアに伝来した経路には諸説あるが、19世紀オランダ植民地時代には中南米原産の果実として認知されていた。熱帯気候と肥沃な土壌はアボカド栽培に適しており、急速に一般家庭やストリートフードに普及した。現代のジャカルタにおいては、昼夜を問わず多くの屋台で提供される定番飲料となっている。また、ブロックM(Blok M Square)などの賑やかなエリアでは、現地の若者や観光客に親しまれ、“夜遊びスポットでのリフレッシュドリンク”の位置づけとしても人気がある。

作り方とバリエーション

アボカドとミルクのドリンクは基礎的なレシピが存在する一方で、各作り手や地域による工夫が凝らされている。基本的には熟したアボカドをペースト状または滑らかに潰し、冷やした牛乳や練乳、さらには氷と合わせブレンダーで混ぜる。多くの場合、ガラスのカップまたは持ち帰り用のプラスチックカップで供される。味のアクセントとして、チョコレートシロップやココナッツミルクを追加するバージョンもあり、近年ではヘルシー志向の高まりとともに低糖レシピや豆乳バージョンも開発されている。

| 主な材料 | 補足材料 | 一般的なカロリー |

|---|---|---|

| アボカド(1/2〜1個) | チョコレートシロップ、ココナッツミルク | 約200〜300kcal/1杯 |

| 牛乳または豆乳 | バニラエッセンス、氷 | - |

| コンデンスミルク(練乳) | 砂糖(任意) | - |

健康と栄養価

アボカドには一価不飽和脂肪酸が豊富に含まれており、ビタミンE、ビタミンC、カリウム、食物繊維の供給源としても知られる。牛乳との組み合わせはタンパク質とカルシウムが加わることでバランスが良く、インドネシアでは日常の栄養補給や暑気払いに利用されることも多い。とはいえ、コンデンスミルクによる糖分が高くなるため、摂取の際は適量が推奨されている。

現地での楽しみ方

ジャカルタ・ブロックMでは、夜の食事や小腹満たし、さらには屋外テーブルでの友人との談笑時など、あらゆるシーンでアボカドとミルクのドリンクを楽しむことができる。日中の暑さが和らいだ夜間に、フルーツジュースを片手にローカル屋台やモダンなカフェの賑わいを感じる体験は、インドネシアならではの魅力のひとつである。また、この周辺には日本語対応の飲食店やエンターテイメント施設も点在しており、多文化な雰囲気を満喫できるのも特徴である。

まとめと文化的意義

アボカドとミルクのドリンクは、そのユニークな組み合わせと健康志向的な要素、さらにインドネシア都市文化における活発な屋台シーンを象徴する一品である。伝統と革新が交錯する現地の暮らしの中で、世代を超えて親しまれ続けている飲料として、今なお多くの人々に愛されている。

バチャン(Bacang)

ジャカルタ イスティクラルモスク (Istiqlal Mosque)概要

バチャン(Bacang)は、インドネシアおよび東南アジア地域で見られる代表的な中華系伝統料理の一種である。もち米と各種具材を竹の葉や笹の葉で包み、蒸して作る点心で、日本語では「中華ちまき」としても知られる。本来は中国の端午節(ドラゴンボートフェスティバル)を起源とし、現地の華僑社会により各地へ広まった。中国語圏では「粽子(ゾンツ)」と呼ばれ、インドネシアの「バチャン」はそのローカルな呼称である。

歴史と由来

バチャンの原型は中国の紀元前まで遡り、屈原という詩人を偲ぶために投げ入れたちまきに由来するという伝承が有名である。中国南部から移住してきた華僑により、マレーシア、シンガポール、インドネシア、タイなど広範な地域で普及し、それぞれの土地の食文化や宗教観と融合しながら発展した。ジャカルタにおけるバチャンは市内や中華街(グロドック地区)を中心に広まりつつも、屋台や市場でも手軽に見つけられ、華僑系の住民だけでなく地元のインドネシア人にも馴染み深い料理となっている。

特徴と構成

バチャンの主原料はもち米であり、約半日から一晩、水に浸して柔らかくした後、具材とともに葉で包んで蒸し上げる。具材には、醤油や五香粉で味付けされた豚肉、しいたけ、栗、塩漬け卵黄、乾燥エビ、ピーナッツ等がよく使われる。インドネシアでは豚肉以外の鶏肉や牛肉のバージョン、またムスリム向けに豚肉を省いた「ハラールバチャン」も存在する。

伝統的には、三角錐型やピラミッド型に形作られ、竹や笹の葉の独特な香りがもち米にうつり、風味を引き立てる。保存性も高く、祭礼時の贈答品や保存食としての役割も果たす。

社会的役割と文化背景

バチャンは華僑社会の結束やアイデンティティを表現する象徴的な料理であり、各家庭、宗教行事、端午の節句など重要なイベントにつきものとなっている。インドネシアにおいて、特にジャカルタのような多民族・多宗教社会では、その用途や消費者層がさらに広がっている。

今回のように、イスティクラルモスクという東南アジア最大級のモスクの隣で豚肉入りバチャンが堂々と販売されているという事実は、同地の多様性と寛容の文化を象徴している。一方で、他の地での販売状況や宗教的配慮の考慮など、ローカルルールにより提供のスタイルも異なる場合がある。

現在のバチャンの位置付けとバリエーション

近年では伝統的な豚肉入りだけでなく、ヘルシー志向の野菜中心のものやスイーツ感覚で楽しめる甘味バージョン、米以外の主食を使った現地アレンジも現れている。また、観光客や国外からの訪問者向けのガイドブックやSNSでも紹介されることが多く、土産物や屋台グルメとしての地位も確立しつつある。

バチャンは単なる食材としての魅力だけでなく、東南アジアにおける華僑文化の多様性と融合、寛容の象徴的グルメとして、今も幅広く親しまれている。

ココナッツジュース

ジャカルタ 独立記念塔 / Monasココナッツジュースの概要

ココナッツジュースは、ヤシの実(ココナッツ)内部に自然に生成された液体であり、熱帯・亜熱帯地域を中心に広く消費されている飲料である。主に未成熟の緑色のココナッツから採取され、その透明またはやや乳白色の飲料は、爽やかな甘みと微量のミネラルを含むことから、現地で高温多湿の環境下における水分補給源として重宝されている。

起源と分布

ココナッツはインド洋や太平洋に面した多くの国々で古くから栽培され、特に東南アジア、南アジア、オセアニア、中南米、アフリカの沿岸地域で生活・文化に密着した役割を担っている。ココナッツジュース自体は紀元前から飲用されてきたと考えられ、紀元5世紀のインドや東南アジアの文献にも言及がある。インドネシアでは「es kelapa muda(エス・クラパ・ムダ)」として知られ、都市部や観光地、特にジャカルタ独立記念塔(Monas)の周辺などで簡易屋台から頻繁に提供されている。

成分・栄養価

ココナッツジュースは約95%が水分で構成されており、カリウムやナトリウム、カルシウム、マグネシウムなどの電解質を多く含んでいる。また、ビタミンCや微量のビタミンB群、グルコースやフルクトースなど自然由来の糖分も含有している。加えて、脂質含有量は非常に低く、ココナッツオイルなどに比べてカロリーも控えめであるため、近年は「ナチュラルなスポーツドリンク」として欧米でも注目されている。

| 主要成分(100ml中) | 含有量の例 |

|---|---|

| カロリー | 約17 kcal |

| カリウム | 約250 mg |

| ナトリウム | 約105 mg |

| カルシウム | 約24 mg |

| マグネシウム | 約25 mg |

提供方法と文化的背景(ジャカルタ独立記念塔周辺の場合)

ジャカルタの独立記念塔(Monas)周辺では、ココナッツジュースは専用の露店や屋台で新鮮に提供される。ココナッツの実をその場で割り、ストローとスプーンを差して中のジュースと果肉を楽しめる形で販売されるのが一般的である。飲み終えた後は、実の中に残る柔らかな白い果肉(ココナッツミート)をスプーンで掬って食べることができ、現地の人々や観光客双方に人気が高い。

この飲料は特に暑季の水分補給や、観光の合間の休息時に楽しまれている。砂糖やシロップ、氷を加えるアレンジや、塩・ライムを添えて味の変化を楽しむ例もある。インドネシア各地で名称や提供スタイルが異なるが、飲み方は概してシンプルである。

ココナッツジュースの国際的評価と現代の利用

20世紀後半以降、ココナッツジュースは健康志向の高まりとともに「自然派飲料」として国際的に注目を集めている。特に欧米諸国ではパック詰め製品としてスーパーフード市場に流通し、デトックス、低カロリーダイエット、スポーツドリンクの代替用途等で利用されている。WHO(世界保健機関)なども、その電解質組成のバランスの良さに注目し、経口補水液の代替としても研究対象となった事例がある。

ただし、各地での伝統的な消費スタイルは保存料や加工を加えないピュアなものであり、現地で味わう鮮度や独特のニュアンスは工業製品とは一線を画す。そのため、ジャカルタのような熱帯都市でのココナッツジュース体験は、単なる飲料としてだけでなく、土地の文化や繋がりを体感できる機会としても価値が高い。

イガバカ(Iga Bakar)

ジャカルタ 独立記念塔 / Monasイガバカ(Iga Bakar)の概要

イガバカ(Iga Bakar)は、インドネシアを代表する伝統料理の一つであり、主に牛リブ(ショートリブ)の部分を使ったグリル料理である。インドネシア語で「イガ(Iga)」は「肋骨」、「バカ(Bakar)」は「焼く」を意味しており、その名の通り、焼き牛リブを指す。この料理はスマトラやジャワなどの各地で親しまれており、特にジャカルタの屋台やレストラン、また観光名所であるモナス(独立記念塔)周辺でも提供されている。イガバカはインドネシアの日常食から特別な日のご馳走まで、幅広い場面で親しまれている人気料理である。

歴史と起源

イガバカの起源は明確ではないが、インドネシアのマリナード(下味付け)技術やバーベキュー文化と深く結びついている。インドネシアは多様な民族と文化が交差する地域であり、様々な肉料理が発展した。イガバカは西ジャワ地方(特にバンドン)で人気のあった料理が、やがてジャワ島全体、さらに全国的に広まったとされる。牛肉を使用するのは、オランダ植民地時代以降、牛肉が比較的手に入りやすくなったことも影響しているとされる。近年では、現地の伝統的なレストランや高級レストラン、さらには屋台など、幅広い価格帯で提供されている。

調理法と特徴

イガバカの最大の特徴は、甘辛いタレとじっくりと煮込んだ牛リブの柔らかさにある。使用されるのは主に牛の肋骨部分で、適度な脂身と旨味を持つ部位である。一般的な調理工程としては、まず牛肉を香辛料やニンニク、タマネギ、コリアンダー、クミン、ナツメグなどのスパイスと共にマリネし、時にはココナッツウォーターやパームシュガーも使われる。これにより、肉に甘みと香りが染み込む。続いてじっくりと煮込み、最後に強火のグリルで焼き上げることで、外側は香ばしく、中は柔らかく仕上がる。

イガバカは、現地ではナシ(ご飯)やサンバル(チリソース)、きゅうり、レタスなどの生野菜と共に提供されることが多い。甘辛いタレが肉とご飯に絶妙に絡むスタイルは、インドネシア料理特有の味の奥深さを体験することができる。

地域ごとのバリエーション

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| ジャカルタ | モナスなど観光地周辺では手軽に味わえる屋台スタイルが多く、ローカルサンバルのバリエーションが豊富。 |

| バンドン | スンダ風のスパイス配合で、やや甘めの味付けが特徴。伝統的な料理法も多い。 |

| スラバヤ | ピリ辛サンバルが特徴的で、よりスパイシーな味わいが楽しめる。 |

文化的背景と現代のイガバカ

イガバカは、インドネシアの家庭料理から祝祭用のご馳走まで幅広く楽しまれている。その食文化的な広がりは、国内外の観光客にも人気が高い要因となっている。宗教的な背景から豚肉や他の肉類が制限される場面でも、牛肉は比較的受け入れられやすい食材として重用されており、多民族国家であるインドネシア社会の「つなぎ役」としての役割も果たす料理となっている。

また近年、アジア各国や欧米のインドネシア料理レストランにおいても「Iga Bakar」の名で紹介されることがあり、国際的な認知も徐々に広がっている。特にグリル料理の人気の高まりとともに、Iga Bakarは現地の庶民的な味だけでなく、多様なスタイルにアレンジされている。

グアバジュース

ジャカルタ 独立記念塔 / Monas概要

グアバジュースは、熱帯果実であるグアバ(Psidium guajava)を原料とした飲料で、果実の豊かな香りと自然の甘みを生かしたトロピカルジュースである。特にインドネシアや東南アジア、ラテンアメリカ、カリブ海諸国をはじめとした熱帯地域で一般的に消費されている。インドネシアの首都ジャカルタ、独立記念塔(モナス)周辺の屋台やフードコートでは、季節を問わず多くの人に親しまれている。グアバの特徴と世界的分布

グアバ(Psidium guajava)はフトモモ科に属し、原産は中央アメリカおよび南アメリカとされるが、現在ではアジア、アフリカ、太平洋諸島など世界の熱帯・亜熱帯地域で広く栽培されている。果実の皮は薄く、内部は白色やピンク色、オレンジ色など種類により異なり、小さな種子が多数含まれている。高いビタミンC含有量を特徴とし、食物繊維やカロテン、ビタミンAやB群も豊富に含まれる。グアバの生食やジュース、ジャム、デザートなど利用範囲は幅広い。ジュースの調製方法とバリエーション

グアバジュースは、熟したグアバ果実を細かく切り、果肉と果汁を抽出しろ過して作るのが一般的である。インドネシアなどでは砂糖や蜂蜜を加え、冷水や氷を用いて冷たくして提供される。場合によっては、レモンやライム果汁を加えることで爽やかな酸味を引き出す調理法も一般的である。市販品と異なり、屋台やローカルの飲食店では保存料を使わず新鮮な果実をその場で使用し、添加物の少ない健康志向の飲料として重宝されている。各国でのグアバジュース文化

東南アジアでは、暑い気候に適した清涼飲料として学校や家庭の定番である。インドやフィリピンでもグアバジュースは朝食や午後の軽食時に広く飲まれており、栄養補給やビタミンC摂取の観点からも推奨される飲料となっている。一方、メキシコやブラジルなど中南米諸国でも似た形態の飲料やスムージーが存在しており、各地域で独自のアレンジが加えられている。栄養と健康への効果

グアバは高含有のビタミンC(オレンジの4倍以上とも言われる)、豊富な食物繊維、リコピンやカロテノイドなどの抗酸化物質を含んでおり、免疫力強化、美肌や老化予防、消化促進に資するとされている。また低カロリーで糖質もほどほどのため、ダイエット中の水分補給や間食にも適している。ジュースとして摂取することで消化吸収が早く、夏場の脱水対策にも役立つ飲料である。インドネシア・ジャカルタでの提供スタイル

ジャカルタの象徴ともいえる独立記念塔(モナス)周辺の屋台では、色鮮やかなグアバジュースが通年で販売されている。氷をたっぷり使いストローで飲むスタイルが一般的であり、現地では食事と一緒に楽しむほか、散策や観光の合間の水分補給として非常にポピュラーである。特に観光客にとっては、熱帯特有の蒸し暑さの中でリフレッシュできる一杯として記憶されている。豆知識と注意点

グアバジュースは天然由来のビタミンやミネラル補給源として優れている反面、未加熱で作られるため衛生状態に注意が必要である。インドネシアなど海外旅行時には清潔なお店や評判の良い場所で提供されるものを選び、また海外での水道水使用を避けた加工品やボトル入り商品を選ぶのが推奨される。自然の甘みを活かした無加糖タイプも近年健康志向の高まりから人気である。まとめ

グアバジュースは世界各地で親しまれているトロピカルドリンクであり、特にインドネシア・ジャカルタの街中の屋台などでは、余計な加工や添加物を控えた、新鮮で自然な味が支持されている。健康志向の高まりとともに、今後もその人気は広がると考えられ、熱帯の文化や食生活を象徴する一品と言える。

バクミ / バミー (Bakmi GM)

ジャカルタ タマン・アングレック (Mall Taman Anggrek)バクミ (Bakmi GM) の概要

バクミ(Bakmi)は、主にインドネシアで親しまれている中華風の小麦麺料理であり、その起源は中国福建省とされる。Bakmi GM(Bakmi Gajah Mada)は、1959年に創業されたインドネシア国内でも有数の老舗バクミチェーンで、ジャカルタを中心に幅広く展開し、都市民をはじめ多くの人々に支持され続けている。ジャカルタの「タマン・アングレック(Mall Taman Anggrek)」の店舗は、特に現地住民および観光客の間で人気スポットの一つとなっている。

歴史と発展

Bakmi GMの創業は1959年、当時インドネシア社会の近代化が進む中、中国系移民の伝統的なレシピを活かしつつ、ローカルな味覚に寄せて進化してきた。創業者夫婦による小さなワルン(屋台)から始まり、その味は口コミによって評判を呼び、多店舗展開に至った。インドネシアの初代大統領であるスカルノもこの店を訪れたとされ、同国の歴史とも密接なつながりがある。時代の変遷とともに、インスタント麺や他国料理の流行を受けながらも、Bakmi GMは常にオリジナリティと品質を重視し、屋台文化が色濃く残るジャカルタの食文化の象徴の一つとしての地位を確立している。

バクミの特徴とバリエーション

バクミ(Bakmi)は一般的に中細の小麦麺を使用し、スープ麺と汁なし麺(バクミ・ゴレンやバクミ・アヤムなど)がある。Bakmi GMで提供される代表的な一皿は「バクミ・アヤム・ジャムール(Bakmi Ayam Jamur)」であり、鶏肉ときのこの煮込みが麺の上にたっぷりトッピングされ、青菜が添えられている。麺自体には卵が練り込まれることも多く、コシと滑らかさのある食感が特徴となっている。

付け合わせには淡い塩味のクリアスープが別添えされ、味のバランスをとる役割を持つことが多い。また店によってはフライドオニオンやネギ、チリソースなどを追加することも可能で、それぞれの好みに合わせたカスタマイズが可能である。インドネシア国内では、豚肉の使用はイスラム教徒の多い地域では避けられており、バクミGMでも鶏肉や牛肉がメインとなっている。

類似料理との比較

インドネシアのバクミはタイのバミー(บะหมี่)や中国南部の福建麺にルーツがあるが、現地の調味料や提供形態に大きな違いが見られる。タイ料理のバミーは主に塩気や魚醤による味付けが中心であるのに対し、バクミGMは特製の甘醤油やオイスターソース、香味油を採用することで、より深みとコクのある味わいに仕上げている点が特徴的だ。また、麺のゆで加減やトッピングの種類も各国で異なり、バクミの多様性を象徴している。

文化的背景と現代における役割

バクミGMは世代を超えて幅広い客層に親しまれており、休日やショッピング、ビジネスランチなどさまざまなシーンで利用され続けている。ファストフード化にも柔軟に対応しつつ、常に手作りの風味を守るなど、料理の品質に妥協せず伝統を今に受け継いでいる。また、インドネシアの食文化の多様性やグローバル化の一端を象徴する存在でもあり、外国人観光客にも人気が高まっている。地域や世代を問わず「心を満たす一杯の麺」として、多くの人々に愛される料理となっている。

シーフードダイナマイトロール(Seafood Dynamite Roll)

ジャカルタ FXスディルマン (fX Sudirman)概要

シーフードダイナマイトロール(Seafood Dynamite Roll)は、主にアメリカやカナダなどの西洋諸国で発展した創作寿司ロールのひとつであり、日本の伝統的な握り寿司や巻き寿司とは一線を画す特徴を持つ。一般的には、巻き寿司の上に様々なシーフード(エビ、カニ、イカ、ホタテなど)をベースとした具材をクリーミーかつスパイシーな「ダイナマイトソース」とともに盛り付け、トーストや炙りなどの加熱工程を経ることが多い。ダイナマイトロールは、北米の寿司レストランで最も人気の高いロール寿司のひとつとして位置付けられ、伝統的な日本料理に西洋的なアレンジを施したフュージョン料理の代表例のひとつとされている。特徴と主な具材

シーフードダイナマイトロールの最大の特徴は、寿司の上部に乗せられる「ダイナマイト」と呼ばれるクリーミーな海鮮ソースである。このソースはマヨネーズ、スパイシーソース(チリソース、シラチャーなど)、レモン果汁などをベースに、刻んだカニカマ(または本物のカニ)、エビ、ホタテ、イクラ、トビコ(とびこ、飛び魚の卵)などのシーフードが和えられている場合が多い。仕上げにはバーナーやオーブンで軽く炙ることで、香ばしい風味と濃厚な味わいが生まれる。盛り付けには、鮮やかなトビコやグリーンオニオン、時にアボカドやガーリックチップなどがトッピングされる場合もみられる。| 主な構成要素 | 具体的な例・備考 |

|---|---|

| 巻き部分 | 酢飯、海苔、キュウリやカニカマ等の具材 |

| 上の「ダイナマイト」 | カニ・エビ・ホタテ等+スパイシーマヨソース+トビコ |

| 仕上げ | 炙り(バーナーで焼き目)、トビコや小葱 |

歴史と派生

寿司ロール文化自体は、1960年代後半にロサンゼルスなど北米の日本食レストランで始まったとされ、「カリフォルニアロール」に代表されるように、現地の食材や味覚傾向に合わせて独自進化を遂げてきた。シーフードダイナマイトロールも、多様な海鮮食材とアメリカ式のクリーミーソースを融合させた、いわば現代的な創作寿司の一形態である。1990年代以降、特に米国西海岸やカナダの寿司レストランで広く普及し、その後はシンガポールやインドネシア、オーストラリアといったアジアの都市圏にも波及した。インドネシアにおける普及と特徴

インドネシアでも、ジャカルタのような都市部を中心に日本食人気が高まる中、地元の食文化や嗜好に合わせたアレンジが見られる。例えば現地のシーフードや甘辛い味付け、ピリ辛の調味料(例:サンバルやローカル唐辛子)を加えたり、宗教的な背景から豚肉が使われることが少ないなどの特徴がある。fXスディルマンのような大型商業施設内のレストランでは、多国籍な客層を意識した多彩な巻き寿司メニューが提供されることが一般的である。栄養価・健康面と食文化

シーフードダイナマイトロールは、炭水化物(米)、高たんぱく質(魚介類)、脂質(マヨネーズベースのソース)がバランス良く含まれている。特に魚卵やエビ・カニなどの魚介類由来のDHAやEPA、ビタミンB群が豊富なのが特徴だが、一方でマヨネーズ、チーズなどのクリーミーなソースによる脂質やカロリーもやや高くなる傾向がある。そのため、バランスを考えた摂取が推奨される。国際的な寿司文化の融合例

シーフードダイナマイトロールは、寿司が世界の食文化とどのように関係し、変容していったかを象徴する一品である。伝統的な日本の寿司が持つ職人性、素材の持ち味を生かす精神が根幹にありながらも、現地の食材や消費者の嗜好に応じて新たな創意工夫が加わり、国ごと、都市ごとに独特の進化を遂げている。シーフードダイナマイトロールは、こうした「食のグローバル化」を象徴するメニューとして、今後も多様な食体験の一部となり続けるであろう。

ビンタン(Bintang)

ジャカルタ 集まる (Atsumaru Jakarta)ビンタンビールの概要

ビンタン(Bintang)は、インドネシアの国民的ビールとして広く知られており、現地のみならず旅行者や外国人からも高い人気を誇るビールである。「Bintang」とはインドネシア語で「星」を意味し、ラベルには赤い星が大きく描かれているため、ブランドイメージとしても現地を象徴する存在となっている。

歴史と生産

ビンタンビールの歴史は1929年に遡る。元々はオランダ領東インド(現在のインドネシア)において、オランダのビール会社、ハイネケン(Heineken N.V.)の傘下で設立された工場でビールの醸造が開始された。インドネシア独立後も、ビンタンは長く現地市場で愛飲されてきた。現在は、PT Multi Bintang Indonesia Tbkが製造・販売を担っており、同社は現地証券取引所にも上場するビール業界最大手となっている。

ビンタンビールの醸造は大都市近郊や観光地周辺を中心に展開されており、その製法や品質管理は、オランダ系企業のDNAを色濃く残しつつ、インドネシアの気候や食文化に合わせて進化してきた。

特徴と種類

ビンタンビールは主にピルスナータイプのラガービールであり、透明感のある黄金色と爽やかなホップの香り、すっきりとした喉ごしが特徴である。アルコール度数は約4.7%と比較的軽めで、日本でも一般的なビールと同程度かやや低めである。そのため、インドネシアの暑く湿度の高い気候の中で喉の渇きを癒やしたり、バリ島やジャカルタなど観光地で様々な料理と合わせて楽しまれている。

ビンタンブランドは、定番の「Bintang Pilsener」の他にも、「Bintang Radler(ビンタン・ラドラー/フルーツジュースを加えた低アルコールビール)」や、軽量な「Bintang Zero(ノンアルコール)」、クラフト調の「Bintang Crystal」など複数のバリエーションを展開している。これらは特に若年層や女性層、ノンアルコール飲料需要層にも支持されている。

文化的役割と社会的背景

ビンタンはインドネシアを代表するビールとして、現地の飲食店、特に観光地のレストランやバーで提供されており、旅行者が訪れた際の「現地体験」の象徴的飲み物でもある。イスラム教徒の人口比率が高いインドネシアにおいては、法律で飲酒可能な地域や店舗が制限されているが、観光客向けのホテル・飲食店や中国系、バリ・バタックなど一部エリアでは比較的自由に提供されている。このような社会背景から、ビンタンは単なる酒類以上に、インドネシアの観光・外食文化に根付いたシンボル的存在となっている。

国際的評価とブランド展開

ビンタンビールは、モンドセレクションやインターナショナル・クオリティー・インスティテュート(iTQi)など、国際的な品質評価機関でも受賞歴があり、味や品質面でも世界的に信頼を得ている。インドネシア国内のみならず、オーストラリアやシンガポール、日本などでも一部輸入販売されている。また、ビンタンロゴ入りのTシャツなどグッズも旅行土産として人気となっている。

ジャカルタにおけるビンタンビールの現地体験

ビンタンビールはジャカルタやバリ等の外国人居住区、日本人街と呼ばれるエリアの飲食店でも看板商品として提供されている。特に集まる(Atsumaru Jakarta)のような日本人向け居酒屋では、現地のローカルビールながら、日本人の味覚に馴染みやすい軽快な味わいから、さまざまな日本食やアジア料理とともに楽しめる。地元民のみならず、出張者や観光客、長期滞在者が集まる交流の場であり、ビンタンビールは「現地に溶け込み、日常に息づくビール」として存在感を放っている。

ソーセージセット(Paulaner Bratwurst)

ジャカルタ Paulaner Bräuhaus概要

ソーセージセット(Paulaner Bratwurst)は、伝統的なドイツのブラートヴルストを中心に構成された料理であり、今回紹介するものはインドネシア・ジャカルタの老舗ドイツ料理店「Paulaner Bräuhaus」で提供されたものである。ブラートヴルストは主に豚肉または牛肉、時には仔牛肉で作られる香辛料入りの腸詰で、そのまま焼いて調理されることが多い。ドイツ国内外で親しまれ、ビールと共に楽しまれることが多い。セットにはザワークラウト(発酵キャベツ)、ブレートヒェン(小型パン)、マスタード、及び特製ソースなどが付属し、ドイツ伝統の食文化が一皿に凝縮されている。

ブラートヴルストの歴史と文化

ブラートヴルストは、ドイツ語の “braten(焼く)” と “Wurst(ソーセージ)” の合成語で、13世紀には既に記録が残る歴史ある食品である。ニュルンベルクやテューリンゲンなど地域ごとに独自のレシピが存在し、使用される肉やスパイス、太さや長さなどにバリエーションが見られる。ドイツでは主菜や軽食、ストリートフードとして親しまれており、オクトーバーフェストをはじめとするビール祭で必ず登場する料理である。

とりわけPaulanerブランドは、バイエルン地方・ミュンヘン発祥のビール文化との結びつきが強く、ビール醸造所併設のレストランでは高品質なソーセージと地元ビールの組み合わせが重視されてきた。料理としてのブラートヴルストは、シンプルな材料と伝統の製法により、肉本来のうまみとジューシーさを最大限に引き出すことが特徴である。

特徴的な付け合わせ

ザワークラウト

ブラートヴルストの定番であるザワークラウトは、細かく刻んだキャベツを乳酸菌発酵させて作る。ビタミンCや食物繊維を多く含み、保存性と消化促進効果が高いことからドイツをはじめヨーロッパ各地で古くから親しまれてきた。爽やかな酸味とシャキシャキした食感が、肉料理の脂っこさを和らげ、食べ合わせのバランスを整える。

ブレートヒェン

パンの一種であるブレートヒェンは、ドイツの食卓に欠かせないアイテム。ふんわりとした中身とサクッとした表皮の対比が特徴で、ソーセージや付け合わせと一緒に食べることで、全体の満足度を高める役割を果たす。地元の粉と伝統製法が用いられることが多い。

各種マスタードとソース

ドイツでは、ソーセージの風味を引き立てるために複数種類のマスタードやハーブソースが添えられることが一般的である。甘みの強いバイエルン風甘口マスタード、辛味の効いたタイプなど好みに応じて選べる点も魅力の一つ。また一部では林檎ソースやオニオンソース等、地方独特の味つけも登場する。

インドネシアにおけるドイツ料理の普及

ジャカルタを含むインドネシアでは、欧州系コミュニティやグローバルな観光客の増加に伴い、ドイツ料理専門店の存在感が広がっている。Paulaner Bräuhausは、本国のレシピや伝統に忠実に則った調理と、現地食材の工夫を組み合わせることで、本場に近い味を再現している。特にビールとソーセージのペアリングは、食文化の体験として人気が高い。

国際的評価とその魅力

ブラートヴルストは近年、国際的な美食イベントやレストランのメニューでも見られるようになった。手軽さ、ボリューム、豊かな味わいは、国や世代を問わず愛されている。ドイツの郷土料理としてだけでなく、世界中で「本物の肉料理」として評価が高まっており、その地で味わう価値は大きい。

ソトベタウィ(Soto Betawi)

ジャカルタ Lippo Mall Puri概要

ソトベタウィ(Soto Betawi)は、インドネシア・ジャカルタを代表する伝統的なスープ料理であり、牛肉や牛の内臓を濃厚なココナッツミルクや牛乳で煮込んだことが特徴である。ソトはインドネシア語でスープを意味し、ベタウィはジャカルタの先住民族バタヴィア人(Betawi)の名称に由来する。本料理は19世紀末から20世紀初頭にかけて、ジャカルタで様々な文化が融合した食文化の中で成立し、地元の人々のみならず観光客からも好まれている。

歴史的背景と文化的意義

ソトベタウィは、ジャカルタで発展した「ソト」と呼ばれるスープ料理群の中でも、ベタウィ族独自のアレンジが施されている点で際立っている。ベタウィ族はオランダ植民地時代のさまざまな民族背景を持つ人々の混血社会であり、アラブ、ペルシャ、中国、マレー、ヨーロッパなど多様な食文化が交差していた。その結果として、ソトベタウィはココナッツミルクと牛乳の組み合わせや独自のスパイス使いなどが加わり、他地域のソト(例:ソトアヤム=鶏肉)と大きく異なる。

特徴と調理法

伝統的なソトベタウィは、牛肉または牛の内臓(トリッパ、肺、肝臓等)を使用し、ココナッツミルクと牛乳をブレンドしたクリーミーなスープに仕上げられる。香り付けにはレモングラス、カフリライムリーフ、ガランガル(ショウガ科の香辛料)、ローストオニオン、フライドシャロット、ニンニクなどが用いられる。しっかりとした塩分とまろやかな風味、スパイスの奥深さが融合する点が特徴である。完成したスープは、揚げ玉ねぎ、刻みネギ、トマト、ライム、唐辛子サンバルなどをトッピングとして供されることが多い。

また、ソトベタウィは一般的に白ご飯と一緒に食べる形式が取られており、スープと共にご飯を口に運ぶことで、豊かな風味を満喫するのが一般的である。パンやクリスプ状のクルプック(エビせんべい)とともに供される場合もある。

地域と現代の食文化

ソトベタウィは、その名前からもわかるようにジャカルタ地域を中心として発展し、多くのソト専門店(「ワルン・ソト」)やレストランで提供されている。伝統的にはストリートフードやローカル食堂で親しまれてきたが、近年は都市部の大型ショッピングモールや高級レストランでも提供されるようになった。例えば、Lippo Mall Puriのような現代的な商業施設でも本格的なソトベタウィを味わうことができる。

2020年代においては都市化の進展や観光客の増加により、ソトベタウィの認知度と人気はさらに高まり、ジャカルタ市民だけでなく世界中から訪れる旅行者もその味を求めるようになっている。ヘルシー志向のバリエーション(低脂肪牛乳の使用など)や、ベジタリアン向けアレンジも少数ながら登場している。

他地域との比較および豆知識

インドネシア全土には数多くの「ソト」が存在し、ジョグジャカルタなどのソトアヤムや、スマトラのソトパダンといった地域独自のバリエーションがある。それらはいずれもスープを主役としながらも、具材やスープの味付け、調理法に明確な違いを持つ。ソトベタウィは特にココナッツミルクの濃厚さとクリーミーな風味で知られ、他地域の透明感のあるスープとは一線を画す。

また、ベタウィ料理独特の香辛料の使い方は、インドネシア料理全体の味覚多様性を象徴するものであり、同じ「ソト」を名乗る料理でも、各地の文化や歴史を反映した奥深い食文化の一断面を体現している。また、ソトベタウィは家庭料理としても作られるが、特別な行事や集まりの際に振る舞われることも多い。

インスタントコーヒー(Kopi Kapal Api Special)

ジャカルタ スカルノ・ハッタ国際空港 (Soekarno–Hatta International Airport)概要

Kopi Kapal Api Special(コピ・カパル・アピ・スペシャル)は、インドネシアにおいて最も広く親しまれているインスタントコーヒー製品の一つであり、その独特な深みとコク、リーズナブルな価格により、国内外の多様な層に支持されている。Kapal Apiはインドネシア語で「蒸気船」を意味し、ブランドロゴにも蒸気船が描かれている。同ブランドは1957年に設立されたPT Santos Jaya Abadiによって製造されており、インドネシアのコーヒー文化を象徴する存在となっている。

歴史とブランド背景

Kapal Apiは、20世紀半ばに東ジャワ州スラバヤ周辺の小規模なロースターとして創業し、その後、コーヒー製造の近代的手法と流通ネットワークの拡大を背景に、インドネシア全域のみならず、東南アジアを中心に国際的な人気を獲得した。現在は、Kopi Kapal Api Specialをはじめ、多数のバリエーションを展開している。特にインスタントコーヒーの分野では、Kapal Apiはローカルブランドの中でも高い市場占有率を誇っている。

製品特徴と製造手法

Kapal Api Specialは、焙煎度の高いロブスタ種を主原料としており、独自のブレンドによる力強い苦味と香ばしさ、粉末の溶けやすさが特徴である。通常、インスタント方式により湯を注ぐだけで手軽に飲むことができ、インドネシアの伝統的な「コピ・トゥブル(Kopi Tubruk)」と呼ばれる濁りのあるコーヒーのスタイルを再現している場合が多い。「Special」と称される製品は、スタンダードモデルと比較し、より焙煎香を強調したアロマや、豊潤な味わいが強調されている。

飲用文化と現地での利用シーン

インドネシア全土において、Kapal Apiは家庭はもちろん、庶民的なワルン(露店・簡易食堂)、オフィス、列車やバスターミナル、空港など、あらゆる場所で提供されている。特に旅人や通勤者にとっては手軽で安価にカフェインを摂取できる定番アイテムであり、ポピュラーな「サシェット(小分けパック)」は持ち運びにも便利である。

また、Kapal Apiを利用したインスタントコーヒーは、現地の食文化として、湯に直接溶かしブラックで飲むほか、砂糖やコンデンスミルクを加えるアレンジも一般的である。空港や鉄道駅の売店で見かけられる紙コップ入りコーヒーも広く流通しており、フィールドワーカーや旅行者による消費の一端を担っている。

類似製品と市場動向

インドネシアでは他にも「Kopi ABC」や「Good Day」などのローカルインスタントコーヒーブランドが競合として存在する。しかしながら、Kapal Apiはその老舗ならではの信頼性、ロゴに表現される「誇り高き労働者の象徴」として、ブランドロイヤルティが高いことで知られる。インドネシアの多様な島嶼部でも簡便に味わえることから、都市部のみならず地方の消費者にも広がっている。

健康面と社会的影響

Kapal Api Specialは、一般的なインスタントコーヒー製品と同様、適度なカフェイン摂取による覚醒効果や疲労回復のメリットが指摘される一方で、過剰摂取には注意が必要である。近年、インドネシア国内においても「コーヒーと健康」に関する啓発活動が進められており、消費者は適切な量を守りながら嗜むことが奨励されている。

まとめ

Kopi Kapal Api Specialは、インドネシアを代表するインスタントコーヒー製品であり、その歴史や飲用文化、社会的背景が広く人々の生活に根付いている。空港や交通機関の売店などで手軽に入手できる利便性、そしてコーヒー文化の一翼を担う存在として、今後も国内外のコーヒー愛好家に親しまれ続けるであろう。

インドネシア・ジャカルタで滞在したホテル - Studio One Thamrin Hotel

ホテルの感想

- ジャカルタの中心部にあり、観光地へのアクセスは申し分なし。移動はGrabがオススメ

- ホテル周辺は徒歩圏内にお店が少なく、コンビニも微妙に距離がある

- 毎日水が2本ずつ補充され、熱い日が多いので助かった

- 蚊が入ってきて何ヵ所か刺された。虫除けの準備をしておくとよさげ

- チェックイン時にパスポートを見せ、自分が日本人だと分かると、好反応を示してくれた。さすが親日国

ホテル内部の写真

1Fのロビー奥。爽やかな空間が広がり、食事やカフェを楽しめると思われる。

部屋の中も清潔感があり、とても爽やか。

机は小さめなのでPC作業には向いてないかも。

以下のサイトからStudio One Thamrin Hotelを予約できます。

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。気に入った宿があれば、リンクからご予約いただけると励みになります!