旅先の情報、食事すべての価格、そして味の率直な感想をここにシェアします。

旅行期間:2024年4月27日~5月5日

タイ・バンコクの雑感

-

安価で美味しいお店が豊富

こんなに美味しいのにこの価格?!と言うお店がゴロゴロある。特にバンコクの情報は多くあり、以下の方法で情報を集めると、外す事は少ない。

-

4月付近はガチで熱い

下手したら40度近くに達するので、水分と帽子などの熱射病対策は必須レベル。撮影ばかりしてたら、スマホがオバーヒートするかと思った。

-

治安よさげ

夜間の一人歩きでも危険は一切感じなかった。とはいえ、夜間に人通りの少ない場所は避けるのが鉄則。と言いつつも、自分は酔いながら歩き回ってた。

-

Grabバイクは安くて速いが、天国へも速い

バンコクでGrabバイクに乗るときは死を覚悟。運転手は僅かな抜け道を見つけてはラグビー選手の如く車を抜いていくので、事故らないかヒヤヒヤする。仕舞にはヘルメット無しを強要され、天国に最も近づいた瞬間だった。ちなみにタイの交通事故死者数は世界トップクラス。

-

大麻屋が多い

カオサンロードなどの歓楽街では、至る所で葉のマークを見かける。2022年に解禁されてから一気に増えてるのが目に見えて分かる。日本でのイメージが先行してしまい、大麻の看板があるお店は近づき難い。

-

犬を利用した募金

小型犬を複数匹をカートに乗せて募金を募っていた。犬達が非常におとなしく、カートの枠から一切出ようとしない。倫理的に気になるが、真実は不明。警察らしき人に注意されていたので、グレーだと思われる。

-

ネコが多いかも

しかも大体のネコは人に慣れている。タイ人はネコに優しく接しているのかもしれない。ただし、ネコも狂犬病を持っている可能性があるので、触れないのが鉄則。

ネコを寝かせておくだけで集金できる画期的なシステム。飼い主が触れても全然起きないので、寝るのが好きなのか。或いは…考え過ぎか。

訪れた場所

-

メガプラザ

見るからにオタクの聖地で、バンコクのここ一箇所でサブカル全体を把握できそうな勢い。貴重なレトロゲームからコピーゲームまでなんでもあり。 映画やアニメのコピーDVDが大量に売られているお店があったが、撮影許可はもらえなかった。

注意:海外から海賊版を持ち帰ろうとすると、空港で没収される可能性があるのと、法律がややこしいので、正規版を買うのが世のため自分のため。 MAP

所狭しとオモチャが並んでいる。こりゃ天国。

大量にあるのは、おそらくコピーされたゲームだろう。

マリオカートのPS2版って発売していたのか。(白目)

YouTube動画ゲームやオモチャが山盛りなメガプラザの雰囲気とグルメを把握できます。

-

ソイカウボーイ | Soi Cowboy

ネオンが美しくて通り抜けるだけでも想い出に刻まれる通り。バーが連なり、そこでお酒を飲むのもよし、人との触れ合いを楽しむのもまた人生。 MAP

目も覚める景色に写真も捗る。よく見るとしっかり監視カメラがある。

バーの中から見える景色も異国情緒にあふれる。

今回はビールを一杯飲んだだけ。今回は。

-

ヤワラート | Yaowarat Rd

タイ最大級のチャイナタウン。100年以上の歴史があり、旅人を魅了する独自の雰囲気を持つ。歩き回るだけでも楽しく、中華とタイ両方の様々な屋台料理を楽しむことができる。 MAP

一目で歩き回りたい欲求に襲われる美しさ。

食事を楽しむ人々で賑やか。

店前で豪快に調理をして道行く人を楽しませてくれる店もある。

YouTube動画この動画一本でヤワラートの屋台グルメと価格の大部分を把握できます。

-

バンコキアンミュージアム

バンコクのちょっぴりマイナーだけど歴史的価値あるスポット。一人身の所有者が寄贈した家で、丸々保存された約100年前のタイの生活跡を見て思いを馳せることができる。 MAP

一見、入り口は普通の家に見えるが、実体はもっとでかい。

おそらくこの家の持ち主の写真。

現代ではなかなか見られない家具や道具があちこちにあり、当時の想像をかき立てられて楽しい。

トイレの形は当時から確立されていたというのが良く分かる。これも当時のままなのだろうか。清潔感があってとても綺麗。

-

アイコンサイアム

タイで最も人口密度が高いのではないかと思えるほど、混んでいる巨大なモール。2018年開業。 MAP

入り口の時点で人が多い気がする。

とにかく賑やかで楽しい。お店も煌びやか。日本人も沢山。

デートにも最高のスポット。だが、孤高の俺には関係ないぜ。(彼女歴ゼロ)

レストランから見える夜景。こりゃ100万タイバーツの景色や。

-

アジアティーク ザ リバーフロント

店の数が1000以上あるアミューズメントパーク。グルメから雑貨まで幅広く揃っており、家族は楽しめること間違いなし。今回は夜に訪れたが、夜景が非常に綺麗で一人でも楽しめた。 MAP

全体的にキラキラで観覧車が印象的。

色んなお店があり、見て回るだけであっという間に時間が経過してしまう。

なんと船の上にレストランがある。

1度は訪れてみる価値あり。

YouTube動画インスタ映え確実の綺麗な川や船など、夜の雰囲気の確認にどうぞ。

-

カオサンロード

かつてはバックパッカーの聖地と呼ばれていた場所。だが、現在は大衆的な観光地という印象。けども一度はぜひ訪れてこのギラギラした空気を味わってみる価値あり。 MAP

入り口。もうこの光景だけで興奮する。

ガンガン音楽を流す場所が多く、個人的には楽しいが、少々人を選ぶ。

所々で食べるサソリを販売しており、なかなかの刺激。

美味しいクロコダイルのお肉も食べられる。鶏肉っぽい味だった。

YouTube動画全体のグルメを把握でき、冒頭ではドリンクでボられる様子も。

-

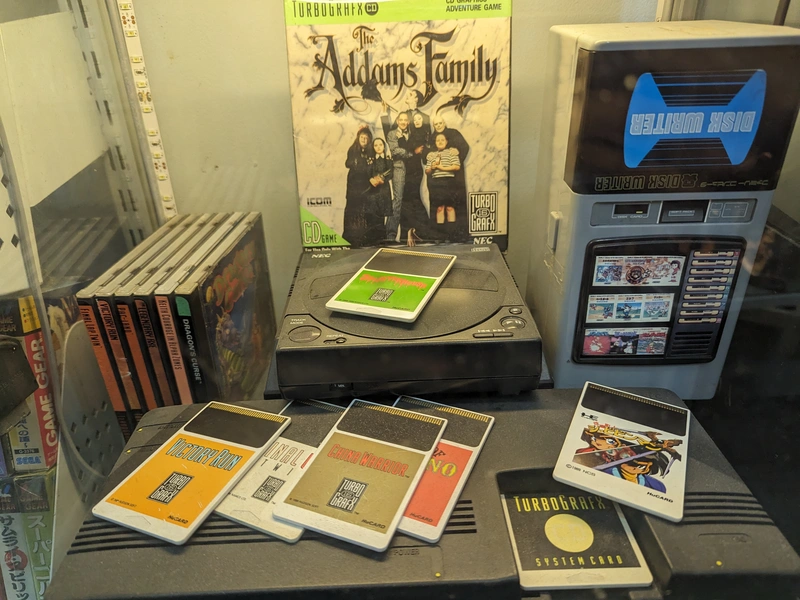

O-corner Shop

コンパクトな空間に貴重なレトロゲームがギッチリ販売されているショップ。ゲーム好きならきっと目が覚めるだろう。 MAP

入り口から漂うコッテリとした空気感。

今では価格が高騰してしまったファミコンソフト達。買い集めておけばよかったなぁ。

日本のゲームが海外へ散らばっていて、こうやって現地で目にするのもまた感慨深い。

レアなタイプのPCエンジン。このカードの形状のソフトには何とも言えない魅力がある。

-

クロントイ

スラム街と呼ばれるが、実際はそれほどでもない印象。というか、どんな場所でもスラム街と呼ぶのは気が引ける。現地人はいい気分がしないだろうから。 MAP

線路の脇に家が立ち並ぶのが特徴的。

今となってタイではあまり見られない袋のエスコーラ(Est Cola) 発見。40度近い日に飲むと、文字通り生き返る。

ネコが無防備に寝てる。

元気な子供達。なんだか安心感がある。

ここにはカリカリ豚の料理、ムーグローブの名店がある。

このお店はTiktokで広まったらしい。少々難易度が高い場所にあるが、本当に美味しかった。 MAP

YouTube動画このお店の調理の様子とクロントイの雰囲気をご覧いただけます。

-

サトーンユニークタワー(Sathorn Unique Tower)

バンコク最大の廃墟。実際に目で見るとかなりの迫力。不法侵入や自殺があるため現在は監視員がいる。映画の撮影で使われたらしい。いつの間にかGoogleMapからは消えていた。

ちゃっかりiPhoneの広告塔になっている。廃墟になってもなお仕事をしているビル。

この横道から入ると、接近して廃墟を拝むことができる。バンコクの会いに行ける廃墟。

落書きがあるため治安が不安。明るい時間に訪れるのが安全かもしれない。

肉眼だと圧倒される迫力があるが、カメラだと分かりにくいのが惜しい。監視カメラがあり、「侵入者は罰せられる」と看板にあるので外から眺めるだけにしよう。

YouTube動画偶然発見のミシュランのお店を楽しんだ後、サトーンユニークタワーを観光するシンプルな動画。

-

シリラート医学博物館

タイの医学の歴史を学べる。更に人体の中身をこれでもかというほど見れる。自分は少し具合が悪くなってしまったが、本当に学びが多くて個人的には一押しスポット。 MAP

中は撮影禁止なので画像が無い。てか撮影できたとしても、刺激が強すぎて載せられない。気になる方はググってみると、閲覧注意画像がモリモリ出てくる。

-

牛野家

日本食レストランが多い歓楽街、タニヤ通りにある牛丼屋。外見は明らかに某吉野家のパクリ。MAP

この外観。これは確信犯。

店内へ潜入。雰囲気もしっかり某牛丼屋の色が基調となっている。

メニューもしっかり以下略。

メニュ数が豊富で日本語も書かれている。現地の日本人がターゲットと思われる。

牛野家で食べたメニュー

-

牛丼M

180タイバーツ- 肉はちょっと煮込みすぎ感あるが油が乗ってる

- ツユは本家に劣らずウマイ

- ご飯は日本米と同じ食感と味

-

温泉卵

40タイバーツ- 見た目通りの味

-

キムチ

30タイバーツ- 辛さ強め

- 旨みがない

- シャキシャキ感ない

- キムチは全くお勧めしない

YouTube動画牛野家を経営する会社について調べてみた

会社のドメインをWhoisで調べると、大阪のレンタルオフィスが住所登録されており、怪しかったがネットを漁ると割とまともかもしれない。社名メルカト株式会社 (2006年~)CEO増田 慎太郎経歴アメリカで和風スパゲティのシェフを経験した後、トンカツ屋オープン。バンコクで複数店舗を展開。バンコク店舗牛野家 かつ真 大枡 雷神 かき小屋実際にお店へ行き、牛丼を食べて調査した動画。

-

タイ・バンコク一人旅の食費と味評価

各グルメの画像と一言

未記載のグルメ画像もあります。

ビタゲン(Betagen)

バンコクビタゲン(Betagen)の概要

ビタゲン(Betagen)はタイを代表する乳酸菌飲料の一つであり、現地では老若男女を問わず幅広く親しまれている健康ドリンクである。主にバンコクをはじめとする都市部のコンビニエンスストアやスーパー、学校内の売店などで手軽に入手可能であり、その手ごろな価格と独自の爽やかな味わいから消費者の信頼を得ている。ビタゲンはヤクルトと類似する乳酸菌飲料として知られるが、成分やコンセプトにおいて独自の特徴を有している。

歴史と背景

ビタゲンは1993年にタイで誕生し、プロバイオティクス飲料市場の活性化に寄与した。乳酸菌飲料は、もともと20世紀初頭に東アジアで改良され、世界中に普及した経緯があり、タイ版ヤクルトとも言われる本製品は、現地の食文化や嗜好を反映して成分や味が最適化されている。ヤクルトや韓国の「バイオヨーグルト」と同様、健康志向の高まりとともにタイ全土で人気を拡大した。

主な成分と機能

ビタゲンは、主に以下の成分を含む:

| 成分 | 詳細 |

|---|---|

| 発酵乳 | 生乳及び乳由来成分を発酵させたもの。 |

| 乳酸菌 | 主にラクトバチルス属などの善玉菌が豊富。 |

| 乳糖ゼロ | ラクトースフリーであり、乳糖不耐症の人でも飲用可能。 |

| 脂肪分0% | 脂質をカットしたヘルシー処方。 |

| 砂糖(2%) | 控えめな糖分で甘さを抑制している。 |

これらの特性を活かし、ビタゲンは消化器系の健康維持や腸内フローラのバランス改善、免疫機能の向上を目的として摂取されることが多い。また、ラクトースフリー仕様は乳糖不耐症に悩む消費者からも高い支持を得ている。

フレーバーの特徴と文化的側面

ビタゲンには様々なフレーバーが展開されており、多くの消費者が色によって味の違いを直感的に連想する。例えば、赤色がストロベリー、黄色がオレンジ、青や緑色がプレーンや他のフルーツに割り当てられていることが多い。カラフルなパッケージングは子どもから大人まで手に取りやすく、また異なる味わいの楽しみも広がる。タイ語の読解が困難な観光客でも、色で味を選びやすいことが特徴的である。

さらに、乳酸菌飲料はタイの暑い気候下において、リフレッシュメントや児童の栄養補給、朝食の一部として活用されることが多い。家庭でも普及しているが、学校や病院、オフィスなど、さまざまな公共機関でも広く取り扱われている点が社会的にも注目される。

他国製品との比較

ビタゲンとヤクルトはよく比較されるが、味わいの面ではビタゲンのほうがややまろやかで甘さ控えめとされる。日本、中国、韓国、フィリピンなどでもローカルブランドの乳酸菌飲料が存在するが、現地の嗜好・健康志向によって原料や甘味料などが微妙に異なる。ビタゲンは世界標準の衛生管理を導入して製造され、東南アジア諸国のみならず、一部の地域では輸出商品としても受け入れられている。

まとめ

ビタゲンはタイ国内外で高い知名度を持つ乳酸発酵飲料である。健康志向や美味しさだけでなく、ラクトースフリー仕様や味の多様性、さらには文化的な背景や食習慣との関連も色濃い。タイ旅行やバンコク滞在時には、その歴史や成分、地域社会における役割を知ることで、より深く現地の食文化を理解できる好例である。

牛丼Mサイズ

バンコク 牛野家 (Gyunoya)概要

牛丼(ぎゅうどん)は、日本発祥の代表的な丼料理であり、薄切りの牛肉と玉ねぎを甘辛い醤油ベースの出汁で煮込み、炊き立ての白米の上に載せて供される。発祥は明治時代初期の東京とされ、庶民のファストフードとして広く愛されている。特に牛丼チェーン店の展開によって20世紀後半以降、手軽で身近な食文化として日本全国のみならず海外にも広がった。本項では、タイ・バンコクのタニヤ通りに位置する牛丼専門店「牛野家(Gyunoya)」で提供されるMサイズの牛丼について概説する。

バンコクにおける牛丼の普及と日本食文化

バンコクは東南アジア屈指の国際都市であり、多様な外国料理が揃うグルメ都市として知られる。日本食の人気は特に高く、寿司やラーメン、カレーと並び、牛丼も現地の日本人およびタイ人客に親しまれている。日本系チェーンの進出に加え、独自に日本式丼料理を提供するローカル店舗も多い。「牛野家」はその一例であり、「吉野家」に似た看板や内装を特徴としつつ、オリジナルのスタイルで牛丼を提供している。

店舗とメニューの特徴

牛野家は、タニヤ通りという日本人街の一角に位置し、日本からの旅行者や現地在住日本人が郷愁を感じる味を再現することで知られている。代表的なメニューである牛丼は、Mサイズでもたっぷりの牛肉と玉ねぎが用いられ、半熟卵をトッピングするアレンジも一般的である。また、現地風にキムチやピリ辛調味料を添えられる場合も多く、日本のチェーンとは一味違ったローカルな工夫が見受けられる。

牛丼の組成と栄養価

牛丼の基本材料は、薄切りの和牛または輸入牛肉、玉ねぎ、白ご飯が中心である。日本的な味付けには、醤油・砂糖・みりん・酒を用いた甘辛い汁(「つゆ」)が不可欠であり、レシピによっては出汁やしょうがが加わることもある。1杯あたりのエネルギーは、Mサイズでおおむね500〜700kcal前後とされ、タンパク質、鉄分、ビタミンB群などを豊富に含むバランスの良い一品である。

| 成分 | Mサイズ1杯あたりの目安 |

|---|---|

| カロリー | 約500-700 kcal |

| タンパク質 | 約20-25 g |

| 脂質 | 約20-30 g |

| 炭水化物 | 約60-90 g |

| 主なミネラル・ビタミン | 鉄分、ビタミンB1、B2、B12など |

現地ナイズとローカルアレンジ

バンコクの牛丼店では、調味料やトッピングにタイ独自の要素も取り入れており、たとえば唐辛子やキムチ、パクチーなどが添えられることがある。また、牛肉の煮込み方やご飯の炊き方、汁の濃さ・甘さなどにも独特な傾向がみられ、日本国内のチェーンとはひと味異なる体験ができる。こうした現地アレンジは、日本食がグローバル化する過程で見られる現象でもあり、食文化の多様性と適応力を象徴している。

牛丼の国際的な意義と人気の理由

牛丼は、調理の手軽さ、栄養バランス、コストパフォーマンスに優れている点から、海外でも高い人気を誇る。現地に根付く日本食レストランの多くは、こうした親しみやすい丼物を導入することで日本食ファンだけでなく、現地住民にも受け入れられている。都市の繁華街や日本人エリアで提供される牛丼は、単なる食事以上に、郷愁や文化交流の架け橋となっている。

RollNoodlesSoup 小

バンコク ヤワラート Nai Ek Roll Noodle / ร้านก๋วยจั๊บนายเอ็ก概要

「Roll Noodles Soup(ก๋วยจั๊บ)」は、タイ・バンコクの中華街ヤワラートに位置する有名店「Nai Ek Roll Noodle(ร้านก๋วยจั๊บนายเอ็ก)」で提供される伝統的なヌードルスープである。この料理は中国南部から移住した華僑によってタイにもたらされた背景があり、特に福建省の影響が大きい。現地では「クイジャップ」と呼ばれる。クイジャップの最大の特徴は、白くて短い「ロール状」の米麺(rolled rice noodle)と、胡椒をふんだんに使ったスパイシーな透明スープである。

歴史と文化的背景

クイジャップは、起源を中国・福建省の「クワイチャップ(粿汁)」に持つ料理である。中国系タイ人(主に潮州・福建系)のコミュニティによりタイ全土に広まり、特にバンコクのヤワラート地区で独自の発展を遂げた。ヤワラートはバンコクのチャイナタウンとして知られ、華人文化が色濃く残るエリアである。Nai Ekはその中でも「胡椒の効いたクイジャップ」で非常に高い知名度を持つ店で、地元住民や観光客を問わず多くの人々が訪れる名所となっている。

特徴的な材料と調理方法

麺

クイジャップに用いられる麺は、一般的な平打ち米麺とは異なり、薄い米粉シートを細長く切ったものをロール状に巻いて調理する。加熱後は独特のコシと滑らかな食感が生まれる。この巻き状の麺がスープによく絡み、他では味わえない食感が楽しめる。

スープ

最大の特徴は胡椒を多用した非常にスパイシーな風味である。豚骨や鶏肉をベースにしたクリアなスープに、ホールまたは粗挽きのブラックペッパー、ガーリック、各種スパイスを加える。このスープは、咳き込むほど刺激的だと言われるほど胡椒が効いており、爽快感とクセになる辛さが魅力である。

具材

Roll Noodles Soupには、厚切りの豚バラ肉(または豚三枚肉)、豚レバー、豚の腸、豚タンなどの各種内臓が多く使われる。これらの具材は豚肉の旨味と多彩な食感を加える役割を果たし、スープとの相性も抜群である。また、刻み青ネギやパクチーで仕上げられることも多い。

現地での人気と食文化

Nai Ek Roll Noodleは、朝食や軽食としてヤワラート地区の屋台や食堂で広く親しまれている。特に「深夜の締め」に食べられることが多く、地元ニュースや海外メディアでも取り上げられることがある。現地の人々は、独特な胡椒の辛さを楽しんだり、麺の滑らかさを味わったり、部位ごとの肉を比べたりすることも多い。

食べる際は、卓上のホワイトペッパーやビネガー、唐辛子、ニンニク酢漬けなど各種調味料で自分好みにカスタマイズできることも大きな魅力となっている。また、ヤワラートはバンコク随一のグルメ街としても知られており、クイジャップはその中でも外せない一品である。

カロリー・栄養価

Roll Noodles Soupは比較的低脂肪な料理だが、豚レバーや内臓、スープに溶け出したコラーゲンやたんぱく質、米麺由来の炭水化物によってバランスよく栄養が摂取できる。しかし、胡椒やナトリウム量が多いため、辛味や刺激が苦手な人や、減塩を気にする場合は注意が必要である。

まとめと現代での位置付け

クイジャップは、タイのストリートフード文化を代表する伝統的な一品であり、華僑の食文化とタイ流アレンジが融合した料理である。ヤワラートのNai Ek Roll Noodleでは、観光客にも現地の食文化や歴史的背景に触れながら味わうことができる。刺激的なスパイスと独自の麺の食感が多くの人々を魅了しており、今後もタイ料理の定番として広く愛されていくことが期待されている。

ヤクルトピポスムージー

バンコク メガプラザ (Mega Plaza Saphan Lek / เมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก)概要

ヤクルトピポスムージーは、タイのバンコクにあるメガプラザ・サパンレック(Mega Plaza Saphan Lek / เมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก)で提供されている、ユニークな飲料スイーツである。本商品は、日本生まれの人気乳酸菌飲料「ヤクルト」をベースに、タイで子供に絶大な人気を誇るカラフルなゼリー「PIPO(ピポ)」を組み合わせ、スムージーとして仕上げたものである。その見た目のカラフルさ、異国間のコラボレーション、手軽に楽しめるストリートグルメとして、現地の若年層や観光客の間で注目を集めている。

組成と特徴

ヤクルトピポスムージーの主な構成要素は、日本で広く親しまれているヤクルトと、タイのポピュラーゼリー菓子「PIPO」である。PIPOのゼリーは通常、赤・緑・黄色・オレンジなど鮮やかな半透明カラーのミニサイズの内容物で、小さなカップや円柱状のプラスチック容器に封入されているのが一般的である。これをクラッシュもしくは適度な大きさにカットし、シャーベット状にしたヤクルトベースのドリンクにたっぷりと混ぜ込む。全体にフルーティーで乳酸菌特有のさわやかな風味があり、冷たくリフレッシュできる点が大きな魅力である。

スムージーは注文後に即席で供給される場合が多く、ストローで吸うごとに独特の食感が楽しめ、飽きずに飲み進められる。ヤクルトのほのかな酸味とPIPOゼリーの甘さ、そしてそれぞれの食感が絶妙に融合し、単なるデザートやジュースとは異なる味覚体験をもたらす。メガプラザのような大型ショッピングモールや市場など、若者や家族連れの多いエリアで需要が高い。

PIPOゼリーについて

PIPOゼリーは、1990年代以降タイ国内で流行し続ける定番のスナック菓子である。その特徴は、色とりどりのゼラチンまたは寒天質ゼリーを、子供でも扱いやすい個包装単位で販売している点にある。果汁やシュガーシロップなどをベースにし、さまざまなフレーバーが存在する。玩具感覚に近いお菓子であり、パーティーやイベント、学校の売店などでも定番的に提供されている。

近年では、PIPOゼリーをかき氷やドリンク、スムージーなどにアレンジして利用する例が増えており、ヤクルトとのミックスはその中でも特に人気の高いアレンジとなっている。

文化的背景と現地における位置付け

ヤクルトは日本発祥ながら、アジア各国で高い知名度を誇る発酵乳飲料であり、タイでも健康志向や腸内環境を意識した層に長年支持されてきた。近年ではヤクルトを用いたスムージーやアレンジドリンクがカフェや屋台で提供されることが一般的となり、若者文化の一翼を担っている。一方で、PIPOゼリーの“遊び心”とカラフルなビジュアルはSNS映えや話題性に富んでおり、両者のコラボレーションは既存の世代を超えて多くの人々に受け入れられている。

また、冷たいデザートドリンクとして暑い気候の続くバンコクでは特に重宝されており、手軽に小腹を満たせることから子供だけでなく大人にも親しまれている。

バリエーションと提供形態

ヤクルトピポスムージーは、PIPOゼリーの種類やフレーバーによって色合いや味わいに若干の違いが生まれるほか、店舗によってはタピオカやフルーツジュレ、クラッシュアイスなどを追加する場合もある。希少なアレンジとして、スムージーのベースに他の乳酸菌飲料やフルーツシロップを合わせるケースも確認されている。ただし、最も人気の組み合わせは「ヤクルト+PIPOゼリー」が鉄板とされる。

まとめ

ヤクルトピポスムージーは、タイのローカルフードカルチャーが生み出した、グローバルとローカルの要素が巧みに融合した飲料スイーツである。ヤクルトのさっぱりとした健康的なイメージと、PIPOゼリーのカラフルかつポップな遊び心が鮮やかに調和し、新旧・国内外問わず多くのファンを惹きつけている。メガプラザ・サパンレックといった現地の人気スポットを訪れる際には、時代ごとにアップデートされるローカルグルメの象徴として、ぜひ体験すべき一品である。

パッタイ

バンコク メガプラザ (Mega Plaza Saphan Lek / เมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก)パッタイの概要と歴史

パッタイ(Pad Thai、ผัดไทย)は、タイ王国を代表する国民的な米粉麺料理であり、東南アジア全域でも高い人気を誇る。発祥は20世紀前半、プレーク・ピブーンソンクラーム首相の時代に遡る。当時、ナショナリズム政策とともにタイ文化の振興が推進され、経済危機の状況下で米の消費抑制を狙って米粉麺の利用が奨励されたことが背景にある。結果としてタイ独自の焼き麺料理であるパッタイが誕生し、瞬く間に庶民の間に浸透した。

主な材料と調味料

パッタイの基盤となるのはセンレック(幅広の米粉麺)であり、もちもちとした食感が特徴的である。一般的なレシピでは、タマリンドペーストに魚醤、ナンプラー、パームシュガーが加えられ、甘み・酸味・塩味のバランスが取れた特製ダレが作られる。加えて、エシャロット、ガーリック、干しエビ、豆腐、卵、もやし、ニラ、さらにピーナッツやライムが添えられることが多い。プロテイン源としてはエビ、鶏肉、豚肉や時にはタコが加えられるが、精進料理として豆腐のみのバリエーションも存在する。

調理工程と地域差

パッタイは強火の中華鍋(ウォック)で素早く調理され、炒める順序が味に大きく影響を与える。まずはガーリックと干しエビ、豆腐を炒め、香りと旨味が油に移ったところで麺が加えられる。麺にダレをしっかり吸わせ、卵やその他の具材を絡ませて仕上げとなる。出来上がりは、材料の鮮度と火力の強さ、その場での調合とタイミングで微妙に異なり、地元の屋台やフードコートごとに個性が生まれやすい。バンコクなど都市部では比較的甘めの味付けが好まれる傾向にある一方、地方では酸味や辛味を強調したスタイルもある。

食文化における位置付け

パッタイは、タイ料理の国際的な認知度向上にも大きな役割を果たしている。第二次世界大戦期以降に国策として普及が進められた結果、“タイ国民食”と呼ばれるほど日常食としての地位を確立した。近年では、ユネスコの無形文化遺産登録に向けた運動もあり、タイ国内外のシェフや食文化研究者から高い関心が寄せられている。

メガプラザ・バンコクにおけるパッタイ

バンコクのメガプラザ・サパーンレック(Mega Plaza Saphan Lek/เมก้า พลาซ่า สะพานเหล็ก)は、玩具やゲーム、電気製品など幅広い商品を扱う大型商業施設である。ここのフードコートでは、観光客・地元民を問わず老若男女が集まり、本格的なタイ料理を手頃な価格で楽しむことができる。パッタイは、調理直後の香ばしさと食感が評判であり、とりわけ干しエビの旨味とシャキシャキとしたもやしの絶妙なコントラストが特徴的である。市内中心部とは一味違ったレトロな雰囲気とともに、日常の中のタイ大衆食文化の一端を垣間見ることができる。

国際的な広がりと現代のアレンジ

21世紀に入り、パッタイは東南アジアのみならず欧米諸国を含め世界中で人気を博している。海外ではビーガン向けのバリエーションや、グルテンフリー、低糖質を意識した麺の使用など健康志向のアレンジも見られる。ロンドンやニューヨーク、東京など各都市のタイ料理店ではパッタイ専用メニューが常設されることも珍しくない。伝統的な調理法とともに、現代の食生活に合わせた柔軟な進化も続いている。

クラティンデーン(กระทิงแดง)

バンコク概要

クラティンデーン(กระทิงแดง、Krating Daeng)は、タイ王国発祥のエナジードリンクであり、現在では世界的に有名な「レッドブル(Red Bull)」ブランドの原型を成す飲料である。1970年代後半に登場し、特に肉体労働者や長時間労働を要する職業層の間で広く普及した。タイ語で「赤い野牛」を意味するこのブランドは、その象徴的なロゴと栄養強化成分で知られ、タイ国内のみならず、アジア全般で高い人気を誇る。

歴史と発展

クラティンデーンは、チャレオ・ユーウィッタヤーによって1976年にタイで開発された。その後、1980年代にオーストリアの実業家ディートリッヒ・マテシッツとの提携により、ヨーロッパ市場向けに改良され、現在の炭酸入りレッドブルが誕生した。これにより、「Red Bull」として世界的なブランド展開が始まるが、タイ国内ではオリジナルの「クラティンデーン」が今なお根強く親しまれている。

クラティンデーンは瓶入りで提供され、オリジナルは炭酸を含まず、甘味と濃厚な風味が特徴である。これは、初期のターゲット層であった労働者にとって、即効性と持続的なエネルギー補給を実現するために開発されたものである。

成分と効果

| 主要成分 | おもな効果 |

|---|---|

| カフェイン | 覚醒作用・集中力の向上 |

| タウリン | 疲労回復・代謝促進 |

| ビタミンB群 | エネルギー代謝・疲労軽減 |

| 砂糖・グルコース | 即効性のエネルギー供給 |

クラティンデーンは、一般的なエナジードリンクと同様にカフェインやタウリン、ビタミンB群を豊富に含有する。1本あたりのカフェイン含有量は約50mg~80mgであり(種類による差異あり)、タウリンは約1000mg程度が配合されている。これらの成分により、短時間での集中力向上と疲労回復効果が期待されている。

タイ文化との関わりと現地での消費スタイル

タイでは、クラティンデーンは日常生活に密着した飲料であり、特に運送業や建設業などの現場、あるいは早朝深夜に活動する人々の間で広く愛飲されている。多くの場合、氷を入れたグラスに注いで飲まれることが多い。現地のコンビニエンスストアや露店、自動販売機などで簡単に手に入ることも普及の要因となっている。

また、クラティンデーンは宴席やパーティーなどでアルコール飲料とミックスして提供されることもあり、さまざまな場面でその存在感を示している。鮮やかな赤いロゴと瓶入りのフォルムは、一種のレトロ感と郷愁を呼び起こす文化的アイコンとしても機能している。

グローバルブランド「Red Bull」との違い

クラティンデーンは、「Red Bull」の原型でありながら、炭酸を含まない甘いシロップ状の飲料である一方、ヨーロッパや日本などで展開されるRed Bullは、炭酸入りでさっぱりした風味に調整されている。成分に関しても、現地ごとの規制や嗜好に合わせて微調整が行われている。なお、オリジナルのクラティンデーンはタイ独自の商品として今なお生産・販売が続けられている。

まとめ

クラティンデーンはタイにおけるエナジードリンクの先駆け的存在であり、「労働者の活力源」としてほぼ半世紀にわたって愛され続けてきた。グローバルブランド「Red Bull」のルーツとしても世界中の飲料業界に多大な影響を与えており、そのストレートなエネルギー補給機能、アイコニックなデザイン、日常生活との強固な結びつきなど、食文化史的にも注目すべき存在である。

ロティ(バナナ+ヌテラ)

バンコク ランブトリ通りロティ(バナナ+ヌテラ)の概要

ロティ(Roti)は、タイをはじめとする東南アジア諸国で広く親しまれているスイーツ系ストリートフードの一種である。インドのローティにルーツを持ち、移民や交易の影響を受けて東南アジアに定着した。特にタイでは、バナナやヌテラなどの甘い具材とともに提供されることが一般的であり、旅行者から現地の住民まで幅広い層に人気がある。「バナナ+ヌテラ」の組み合わせは、タイのロティ屋台における定番トッピングの一つであり、濃厚なヘーゼルナッツチョコレートクリーム(ヌテラ)と熟したバナナが熱々のロティ生地で包まれる。調理法と特徴

ロティの調理は、まず薄く引き伸ばした生地を鉄板に広げ、油またはマーガリンでカリッと香ばしく焼き上げることから始まる。生地の主成分は小麦粉、卵、バター、砂糖などで構成されている。バナナをスライスして生地の中央に乗せ、その後包み込むように四角形に折りたたみ、焼き色がつくまで加熱する。焼きあがったロティは、一口大にカットされ、仕上げにとろみのあるヌテラチョコレートクリームとコンデンスミルク(練乳)がふんだんにかけられることが多い。このロティは外側がパリッとしており、内側はバナナのとろけるような甘さとヌテラの濃厚な旨みが調和し、一口ごとに異なる食感と風味が楽しめるのが特徴である。特にバナナの水分と甘みが焼かれることで引き立ち、ヌテラと練乳の組み合わせは“幸福感と軽い罪悪感”を同時に味わえる魅惑的な味わいとされている。タイ・バンコクのストリートフード文化

ロティはタイの首都バンコクをはじめ、各地のストリートフードとして日常的に提供されている。カオサン通りやランブトリ通りなど、観光客に人気のエリアでは特に多くのロティ屋台が軒を連ねている。タイではムスリムコミュニティの文化とインド文化の影響が重なり合い、現代の独自スタイルで親しまれている。このような屋台では、客の注文に合わせてその場で生地を伸ばし、即席で焼き上げるライブ感と出来たての美味しさが魅力であり、観光客や地元民が夜遅くまで行列を作る光景がよく見られる。他国におけるロティのバリエーション

ロティはタイ以外にも、マレーシア、インドネシア、シンガポールなどの地域で多様なスタイルで提供されている。マレーシアやシンガポールでは「ロティ・チャナイ」や「ロティ・ティッシュ」といった名称で売られており、カレーや砂糖、バターなど、甘味系・塩味系双方のトッピングが存在する。一方、タイのロティは甘味系のバリエーションが豊富で、バナナやヌテラ、練乳、チーズ、ココナッツなど無数のバリエーションが屋台ごとに独自のレシピで展開されることが特徴である。栄養・カロリーと健康上の注意

ロティ(バナナ+ヌテラ)は、使用される生地にバターや砂糖、油が多く含まれるうえ、バナナやヌテラといった高糖分・高カロリーの材料が使われるため、一般的に1食あたり400~600kcal程度と推定されている。特に練乳の追加により糖質・脂質が非常に高くなるため、過剰摂取には注意が必要である。ただし、バナナにはカリウムや食物繊維、ビタミンなどの栄養素も含まれており、バランスを考えた摂取が推奨される。まとめ

タイ・バンコクのランブトリ通りをはじめとする屋台で親しまれる「ロティ(バナナ+ヌテラ)」は、クロスカルチャーな歴史背景と現代的なアレンジが融合した代表的ストリートスイーツである。誰でも気軽に楽しめる一方で、その高カロリーさや独特の甘みはエネルギーチャージや一時的な幸福感を与えてくれる。「旅する者の思い出」として多くの人々に強烈な印象を残す一品であり、タイを訪れる際には一度は体験すべき味覚体験といえる。

カオパット・サパロット(Pinapple Baked Rice)

バンコク ランブトリ通りカオパット・サパロットの概要

カオパット・サパロット(タイ語: ข้าวผัดสับปะรด, 英: Pineapple Baked Rice)は、タイ王国発祥の伝統的な炒飯料理の一つであり、特にバンコクや観光地で人気が高い。彩り豊かでエキゾチックな見た目が特徴で、果肉をくり抜いたパイナップルの器に盛りつけるスタイルが広まっている。炒めご飯(カオパット)とパイナップル(サパロット)を組み合わせたこの料理は、当地の屋台やレストラン、ホテルのバイキングなど幅広い場面で提供されている。起源と発展

カオパット・サパロットは、中華系移民の料理文化とタイ現地の食材が融合して誕生したと考えられている。タイでは古くから米を主食とし、チャーハン文化も発展してきたが、トロピカルフルーツの王様とされるパイナップルが多産地であることから、地元産の果物を活かすために米料理と組み合わせる手法が生み出された。現在では伝統料理としてだけでなく、観光客向けメニューとしてアジア全域や欧米のタイレストランでも提供されている。主な材料と調理法

カオパット・サパロットの主な材料は以下の通りである。| 主な材料 | 備考 |

|---|---|

| 米(ジャスミンライス) | タイ産の長粒米が一般的 |

| パイナップル果肉 | フレッシュなものを使用 |

| エビ・鶏肉・豚肉 | 好みにより選択/複数使用も可 |

| カシューナッツ | ローストして加えるのが主流 |

| レーズン | 甘みのアクセント |

| 卵、玉ねぎ、にんにく | 香味・コクを加える |

| ナムプラー(魚醤)、カレー粉 | 味付けとして |

| 牛肉の糸状ふりかけ(ポークフロス) | 仕上げにトッピングされる場合が多い |

特徴と盛り付け

カオパット・サパロットは、甘味・酸味・塩味・旨味がバランス良く混ざり合う点が大きな特徴である。特にパイナップルの酸味と、肉や海鮮・ナッツのコクの対比が印象的である。彩りや食感のバリエーションも豊富で、炒飯の中にはパイナップルの果肉やレーズン、香ばしいカシューナッツが加えられ、仕上げに肉や干物のふりかけ、またはパクチーやネギがトッピングされることもある。盛り付けの際にはカットしたパイナップルの殻を器として用い、その中に炒飯を盛るというダイナミックなプレゼンテーションが主流である。これにより、料理自体がテーブル映え(インスタ映え)し、観光客の人気を集めている。バリエーションと現地文化

タイ全土や海外の店舗では、具材や味付けに地域ごとのバリエーションがみられる。例えば、中華系レストランではチャーシューや中国ソーセージ(ラーブチャン)が入ることもあり、シーフード入りやベジタリアン仕様も一般的である。ビーガン対応店や高級ホテルではココナッツミルクやサフラン、カレーリーフなどを加えることもある。現地では、カオパット・サパロットは祝祭やパーティー、観光客向けのレストランで提供されることが多い。一方、家庭でも気軽に作られ、家庭ごとのレシピが親から子へ伝えられている。特にバンコク・ランブトリ通りのようなナイトカルチャー発信地では、歌やお酒とともに楽しめるグルメとして認知されている。現代タイにおける意義と国際的な評価

カオパット・サパロットは、タイの食文化の多様性を体現する料理であり、国際的にも知られている。旅行者の間では「タイの味覚の宝石箱」とも評され、現地食材と創造的な見た目、食べごたえを魅力とする。昨今では健康志向の高まりと果実の栄養価を活かしたメニューとしても評価されている。一方で伝統に根ざした味付けと、時代に合わせた変化が両立する点も注目される。このように、カオパット・サパロットは単なる一皿の炒飯を超えて、タイらしさと国際的潮流が融合する象徴的な料理と位置付けられている。

エストコーラ(est COLA)

バンコク クロントイ概要

エストコーラ(est COLA)は、タイ王国で誕生した炭酸飲料であり、国内におけるコーラ飲料市場の代表格の一つである。元来、タイ市場におけるペプシコーラの撤退を契機として、地元の大手飲料メーカーであるT.C. Pharmaceutical Industries(TCCグループ)が2012年に独自展開を開始した。特にバンコクやクロントイのような庶民的なエリアでは、その入手のしやすさと現地の文化を象徴する袋入りスタイルによって、広く親しまれている。

歴史的背景

エストコーラ誕生のきっかけは、2012年までタイ国内で広く流通していたペプシコーラが、ボトリング契約問題により事実上タイから一時的に姿を消したことにある。この事態を受けてTCCグループはestブランドを立ち上げ、コーラ飲料「est COLA」を市場に投入した。発売当初からペプシに似た味わいをうたい、デザイン、パッケージ、「Est(エスト)」という未来的な語感を含むブランド名で新たなファン層を獲得した。エストコーラは直後から急速にシェアを拡大し、同時期に現地に進出した国際ブランド・コカコーラと肩を並べる存在となっている。

特徴と文化的意義

エストコーラの最大の特徴は、タイ人の嗜好に合わせたマイルドな炭酸、そして控えめな甘さにある。伝統的に暑い気候と濃い味付けの食文化が根付くタイでは、炭酸飲料が日常で広く消費されてきた。ペットボトルや缶のみならず、「袋ジュース」の形での提供も一般的で、プラスチック袋に氷と飲み物を入れストローを差して供されるスタイルは、路地裏の屋台文化と分かちがたく結びついている。エストコーラも例外ではなく、リーズナブルな価格と手軽さから子どもから大人まで幅広い層に定着している。

成分と味わい

原材料には、炭酸水、糖類(砂糖または高果糖フルクトースコーンシロップ)、着色料(カラメル)、酸味料(主にリンゴ酸)、カフェイン、香料が用いられている。炭酸の刺激は控えめで、口当たりが比較的やわらかいことが他の世界的コーラと異なる要素である。砂糖の甘味が先行しがちな南国飲料のなかで、エストコーラは清涼感と甘さ、そしてほどよい酸味がバランスよくミックスされているとの評価が多い。

流通と消費スタイル

エストコーラはスーパーやコンビニエンスストア、フードコート、屋台や市場で広く流通している。特に袋入りのスタイルは、氷で冷やされた状態で提供されるため暑いバンコクの屋外で飲む際に最適とされ、タイ特有のテイクアウト文化を象徴する光景となっている。クロントイ地区をはじめ都市部のローカルエリアでは、その場で袋に注ぎ分けられる様子を頻繁に目にすることができる。

国際的な評価と影響

一時はペプシコーラの穴を埋める救世主として登場したエストコーラは、今やタイ国内だけでなく、近隣諸国やアジアの他地域にも輸出されている。市場シェアではコカ・コーラと激しい競争を繰り広げつつ、地元嗜好を活かした商品開発、小容量・大容量の選択肢や低カロリー版など多様なラインナップも展開し続けている。タイの現地飲料メーカーによるブランド発信という点で、アジア飲料ビジネス史にも一定のインパクトを与えている。

ムーグローブ(チキン)

バンコク クロントイ Chef Gaa Moo Krob เฮียแกะ概要

ムーグローブ(ムークローブ、Moo Krob)は、タイを代表するストリートフードのひとつであり、カリカリに揚げられた豚肉の料理として広く知られる。ムー(หมู)はタイ語で「豚」、グローブ(กรอบ)は「カリカリ」「クリスピー」と訳され、合わせて「カリカリ豚」となる。しかし本記事では、伝統的な豚肉の代わりに鶏肉(チキン)が用いられた変則的なバリエーションについて解説する。この鶏肉ヴァージョンは、限られた食材や予期せぬ品切れ時における現地屋台の創意工夫の例であり、現地での食生活の多様性やアレンジ文化も垣間見せる。発祥と歴史

ムーグローブはタイ中部を中心に発展したとされ、バンコクやその周辺では日常的に親しまれている。もともと中華系タイ人がルーツとされ、中国のクリスピーポーク(燒肉、シウヨウ)がタイの食文化と融合したものと考えられている。20世紀以降、タイ全国のストリートフード店や定食屋で提供されるようになった。豚肉不足や牛肉忌避の影響を受けて、鶏肉を使ったバージョンも現地では時折提供されている。調理法とバリエーション

伝統的なムーグローブは、豚バラ肉を香辛料と共に茹でた後、低温の油でじっくり揚げ、一度休ませてから高温で二度揚げするのが特徴である。それにより、表面はカリカリで中はジューシーな仕上がりとなる。今回のような鶏肉(ガイグローブ)版では、主に鶏モモや胸肉を使用し、豚肉と同様に衣をつけて二度揚げする方法が採られる。このため、肉の柔らかさを保ちつつ外側に際立ったクリスピーな食感が実現される。付け合わせと食べ方

ムーグローブ(ガイグローブ)は、タイ米を敷いた皿に盛られ、バジル炒めやタイ風チリソース(ナムチム)などとともに提供される場合が多い。とくに香り高いホーリーバジルやプリッキーヌという小型唐辛子との組み合わせは人気が高く、異なる辛味・香りが食の楽しみを増幅させる。写真のように、ガパオ風の挽肉炒めと一緒に供されることもあり、一杯で複数の味わいを楽しめるのが特長である。バンコク・クロントイでの現地体験

タイ・バンコクのクロントイ市場周辺は、庶民的な食文化が色濃く残る場として知られている。「Chef Gaa Moo Krob เฮียแกะ」はムーグローブが名物の人気店であり、地元住民と旅行者の間で評判が高い。本来は豚肉のクリスピーポークが看板料理であるが、訪問時には豚肉の品切れにより、鶏肉での提供となった。現地での臨機応変な対応力こそ、タイ屋台文化の真骨頂といえる。注文後に肉を調理し、熱々の二度揚げで提供するスタイルが特徴的である。食文化と社会的意義

ムーグローブは、タイにおけるストリートフード文化や庶民的な日常食文化を象徴する存在である。食材や調理法の柔軟性は、現代の多様な食生活や食材事情にも適応しやすく、豚肉忌避者や異教徒にも対応しうるアレンジ例も存在する。経済的で飽きの来ない味付けは、タイ国内外からの旅行者にも親しまれ、現地文化の一端を味わう代表的な料理となっている。類似する料理と国際的な影響

ムーグローブと同じように肉をカリカリに揚げる料理は、東南アジア各地や中華圏にも広くみられる。中国系の「シウヨウ」(クリスピーポーク)、フィリピンの「レチョン・カワリ」、ベトナムの「ヒュー・クワイ」などが近縁である。タイ独自のハーブ使いと辛味を主体とした味付けが他国の類似料理との違いを際立たせている。近年では海外のタイレストランでも提供され、国際的な人気に拡大している。総括

ムーグローブは、伝統的な材料や調理法に基づきつつ、現地の状況に即した鶏肉アレンジなど多様なバリエーションが存在する一皿である。現代タイのストリートフードにおける柔軟性と、食材を無駄にしない精神、さらには滞在者や旅行者が食を通じて文化交流を果たす重要な役割を担う料理である。

ロイヤルタイティー

バンコク エムスフィア パンチャ (ปังชา Pang Cha Emsphere - World Class Thai Tea)概要

ロイヤルタイティー(Royal Thai Tea)は、伝統的なタイの紅茶(タイティー)に高級感や独自性を加えたプレミアムドリンクである。特に、タイ・バンコクのエムスフィアに位置する「Pang Cha Emsphere(ปังชา)」が提供する「ロイヤルタイティー」は、多層的な味わいや華やかな見た目で国内外の観光客から高い評価を得ている。ロイヤルタイティーの特徴は、厳選されたアッサム茶葉の濃厚な風味、甘さとコクのバランス、さらに2種類のタピオカ(クラシックなブラックパールタピオカとクラッシュ感のある黄金色のタピオカ)を使用している点にある。その美しいオレンジ色の紅茶とトッピングの煌びやかさは、まさに「貴族の気分」を味わえる贅沢な一杯として位置づけられる。タイティーの歴史と特徴

タイティー(ชาไทย, Cha Thai)は、タイを代表する飲料のひとつで、紅茶葉に練乳やコンデンスミルク、砂糖を加えて作られる甘いミルクティーである。19世紀後半から20世紀にかけて中国系移民がタイに紅茶文化をもたらし、現地の気候に合ったレシピが発展したとされる。伝統的なタイティーのベースはアッサム種やセイロン種をブレンドした紅茶であり、その色彩は鮮やかなオレンジ色を呈する。これは茶葉に加え、しばしば食用色素が用いられるためである。タイ国内ではホットやアイス、スイーツやデザートへのアレンジなど多様なスタイルで親しまれている。ロイヤルタイティーの誕生と進化

21世紀に入り、タイティーは世界的なブームとなりさまざまなアレンジが加えられるようになった。ロイヤルタイティーと呼ばれるスタイルは、多層のトッピングやアッサム紅茶を際立たせる工夫を施すなど、洗練された一杯として都市圏の高級商業施設やカフェで提供されるようになった。バンコクのエムスフィア内に構える「Pang Cha Emsphere」は、その代表格であり、観光客や地元の人々に新たなタイティー体験をもたらしている。多彩なトッピング

ロイヤルタイティーの外観的特徴に挙げられるのは、複数のタピオカトッピングである。主に大粒でモチモチとしたブラックパールと、イクラのように弾ける食感の黄金色タピオカを組み合わせている。これにより、飲みごたえだけでなく食感のコントラストや視覚的にも華やかさが加わる。また、Pang Cha Emsphereでは新鮮な製法と衛生管理にこだわり、常に高品質な味わいを提供している点でも注目される。原材料と製法

アッサム紅茶は主にインドのアッサム地方で生産され、濃厚なコクと芳醇な香りが特徴である。ロイヤルタイティーでは、このアッサム茶葉をタイ茶独自のブレンドで抽出し、適度な甘味とミルク感を演出する。特にパンチャのレシピでは、練乳・コンデンスミルクのバランスと氷の量に細心の注意が払われている。これが、飲み始めから最後まで一貫したまろやかさとリッチな後味をもたらす要因となっている。文化的意義と現代的価値

ロイヤルタイティーおよびタイティーは、タイのストリートフード定番からカフェ文化の象徴にまで発展した一方で、海外でも広く知られるようになった。現代のバンコクでは、こうした伝統飲料がより高級志向・体験志向へとシフトしている。エムスフィアなどの最新モールでは、観光やショッピングとともに味覚体験として楽しむことができ、タイの消費トレンドや観光体験の多様化を象徴している。まとめ

ロイヤルタイティーは、タイ伝統のタイティーをベースに現代的な工夫を加えた高級ドリンクであり、特に「Pang Cha Emsphere」で味わえるバージョンは、美しい外観と多彩な食感で多くの人を魅了している。アッサム茶葉の芳醇な香りと、タピオカの異なる食感が織りなす味わいは、カフェ文化が発達したタイの都市部を象徴する存在と言える。

パーティー(ปาร์ตี้)

バンコクパーティー(ปาร์ตี้)概要

パーティー(タイ語: ปาร์ตี้)は、タイ王国における代表的なスナック菓子のひとつであり、特にカラメル風味の商品はバンコクをはじめとする都市部のスーパーマーケットやコンビニエンスストアで広く流通している。本商品名は英語の“party”に由来しており、タイ語の表記である「ปาร์ตี้」(パーティー)は英語発音にも近い。日本国内ではあまり見かけないが、タイを訪れる観光客や現地在住の外国人からは、そのユニークな見た目と軽快な食感、そしてタイ独特の甘じょっぱい味わいが珍しさとして知られている。主な特徴と製造方法

パーティーは小さめで波状にカットされたウエハース状のコーンスナックであり、揚げてカラッと仕上げた後、キャラメル風味のシロップコーティングが施される。表面は艶やかにテカっており、程よい甘さと塩味がバランス良く調和する点が特徴的である。油で揚げる工程を経ているためカリッとした食感が楽しめると同時に、コーンの風味とカラメルの香ばしさが口の中に広がる。一袋あたりの内容量は日本の一般的なスナック菓子と同程度であり、個食だけでなくシェアにも適している。食文化との関連性

タイではスナック菓子が老若男女問わず日常的に消費されており、コンビニや屋台、スーパーマーケットの商品棚には膨大な種類のスナックが並ぶ。パーティー(ปาร์ตี้)は、特に十代から三十代を中心とした若年層に高い人気があり、その陽気なブランド名や明るいパッケージデザインも消費意欲を掻き立てている。また、イベントや集まりの際にシェアされる機会も多く、「パーティー」という名称も社交的なシーンに符合している。タイ語におけるネーミングと社会的意義

タイ語表記の「ปาร์ตี้」(パーティー)は外来語英語“party”をカタカナ表記したような表現であり、日常会話でも「パーティー」そのものとして通じる。お菓子としての商品名がそのままタイ語学習者や子どもたちの単語習得のきっかけになるケースも多く、ポップカルチャーへの影響も見受けられる。また、日本人からすると馴染み深い「パーティー」という言葉が現地のお菓子ブランド名になっている点も興味深い現象である。類似商品と比較

パーティー(ปาร์ตี้)は、日本で流通するコーンスナックやキャラメルコーンと類似したテイストを持ちつつも、独特の油分と塩味のバランス、そして手軽さが特徴的である。同様の路線のお菓子としては、韓国の“オットゥギ・キャラメルスナック”や日本の“カール”、アメリカの“バグルズ”などが挙げられるが、東南アジア独特の後味と香りは他国の製品とは一線を画している。健康面・栄養成分

スナック菓子の特徴として、高カロリー・高脂質である点は共通しており、とりわけ揚げ菓子であるため、食べ過ぎには注意が必要である。炭水化物と糖分、脂質の比率が高いことから、摂取量には配慮が求められる。ただし、本品のパッケージ裏面にはエネルギー量や主要栄養成分の表示も行われており、消費者が自身の健康管理に役立てることができる。総括

パーティー(ปาร์ตี้)は、タイ特有の食文化と英語の外来語由来のポップなブランド性を兼ね備えたスナック菓子である。甘じょっぱいカラメル風味とカリッと揚がったテクスチャ、手軽さという三つの特徴が、現地の人々や旅行者に愛され続けている。また、日常的なおやつからイベント用のお菓子としても活躍しており、今後もアジア圏のスナック市場における存在感は高まると考えられる。

ゴイシーミー

バンコク Poon Lert Room / ห้องอาหารพูนเลิศ ข้าวหน้าไก่ เหลาะงาทิ้นゴイシーミーの概要

ゴイシーミー(ก๋วยซี่หมี่)は、タイ王国で提供される中華系麺料理の一つであり、特にバンコクの華人系レストランや食堂で見かけることが多い。伝統的には細めの中華蒸し麺や揚げ麺を使用し、鶏肉、筍(タケノコ)、時にしいたけなどを具材にした、とろみのある醤油ベースの餡(あん)で仕上げられている。この料理は、中国語で「シーミー(細麺)」を指す言葉が用いられており、中華街にルーツを持つことを示唆している。メニュー名の「ゴイ」は「クイッ」= クイッティアオ(麺類)から由来しており、タイの国民食であるクイッティアウの派生形といえる。

特徴と調理法

ゴイシーミーの最大の特徴は、透明感のあるとろみ餡と、鶏肉やタケノコの具材の組み合わせである。餡には通常、鶏のスープ、醤油、オイスターソースが用いられ、コーンスターチやタピオカ粉などでとろみを持たせている。日本でイメージされる「中華丼」にも通じる構成だが、ゴイシーミーは麺と餡がしっかり絡み合い、麺そのものの風味や歯ごたえが失われない工夫がなされている。具材には、丁寧に下味がつけられた鶏肉や、シャキシャキとした食感を残したタケノコが多用される。

食文化における位置づけ

ゴイシーミーは、タイに根付く中華系移民の影響を色濃く受けた料理であり、バンコクやチョンブリー、ラヨーンといったタイ中部~東部の都市部で特に人気が高い。家庭での食事というよりは、食堂やレストランで手早くいただく料理として認識されている。特に華人街にある老舗店では、シンプルながらも奥深い味を提供しており、現地では老若男女問わず人気が高い。現地タイ人だけでなく、中華系タイ人の間でも日常的な料理のひとつである。

バンコク「Poon Lert Room」での提供

バンコク屈指の老舗食堂「Poon Lert Room(ห้องอาหารพูนเลิศ ข้าวหน้าไก่ เหลาะงาทิ้น)」でもゴイシーミーは看板メニューの一つとして提供されている。本店は80年以上の歴史を持ち、「カオナーガイ(鶏肉のせご飯)」で有名だが、ゴイシーミーも熱心なファンが多いメニューである。同店のゴイシーミーは、キラキラとした透明感ある餡、たっぷりの鶏肉、シャキッとしたタケノコが特徴で、多くの来店者から高い評価を受けている。また、練れた調理技術が光る餡のとろみや塩梅は、老舗ならではの伝統の味として、地元だけでなく世界中から訪れた食通にも愛されている。

現地でのバリエーションと関連料理

ゴイシーミーは、店舗によっては海鮮や豚肉、きのこ類が加わることもあり、餡の味付けも微妙に異なる。太麺を使用するバリエーションや、麺を揚げてパリパリに仕上げる「バミークロップ」を加えたバージョンも提供されている。また、タイ中華料理の「ラートナー(ข้าวราดหน้า)」や「カオナーガイ」とも近しい位置にあり、麺と餡を主軸としたタイ・中華料理のユニークな融合例として評価が高い。

まとめ

ゴイシーミーは、タイ中華食文化を象徴する麺料理であり、バンコクの老舗をはじめ数多くの食堂で親しまれている。鶏肉とタケノコのシンプルな組み合わせに上品な餡をまとわせた一皿は、現地の人々だけでなく、旅人にとっても忘れがたい味覚体験を演出する。タイにおいて麺料理は多種多様な発展を遂げており、ゴイシーミーはその中で中華とタイの技法が見事に融合した一品といえる。

もちミルク(โมจิ มิลค์กี้)

バンコク概要

もちミルク(タイ語:โมจิ มิลค์กี้)は、タイ・バンコクで一般的に流通しているスイーツの一つで、ミルク風味のアイスクリームを柔らかな求肥で包んだデザートである。日本の「雪見だいふく」に類似するが、現地独自のアレンジがなされている。1個単位で包装・販売されることが特徴で、手軽さと食べやすさが評価されている。パッケージはタイ語と日本語が併記されており、日本文化の影響を感じさせるデザインとなっている。

歴史と背景

もちミルクは、日本のアイスデザート「雪見だいふく」をルーツにもつ東アジア系デザート文化と、タイの豊富な乳製品やスイーツ文化が融合した産物である。タイにおけるモチアイスの普及は、2000年代以降の日本食ブームとともに進行した。バンコクのコンビニエンスストアやスーパーを中心に流通し、若年層や新しいスイーツを求める層を中心に急速に人気を博している。

構成と特徴

もちミルクは、きめ細かく伸びの良い求肥(もち)で、クリーミーなミルクアイスを包み込んでいる。アイス部分は純正のミルクを使用しており、甘さは控えめで爽やかな口当たりが特徴。現地製造のため、乳製品の味わいはタイ国内で流通する牛乳の風味が生かされている。また、衛生面を考慮して個別包装されており、一人でも食べやすい仕様になっている。

類似した製品との比較

| 項目 | もちミルク(タイ) | 雪見だいふく(日本) |

|---|---|---|

| サイズ・包装 | 1個入り個包装 | 2個入り一体包装 |

| アイスの風味 | ミルク風味中心、甘さ控えめ | バニラ風味中心、やや甘め |

| 求肥の質感 | もちもちでタイ原産の米粉使用 | もっちり感を重視、日本産米粉主体 |

| 入手可能性 | バンコク市内コンビニ・スーパー | 日本全国のスーパー・コンビニ等 |

文化的背景

日本食ブームが続くタイにおいて、もちミルクは日本的なスイーツを手軽に味わえる商品として人気を集めている。特に若い世代を中心に、SNS等でも「日本風もちアイス」として話題になることが多く、日本文化の「Kawaii」要素やパッケージのデザイン性よって、現地消費者から視覚的にも受け入れられている。また、日本同様、タイでも暑い気候に合わせて冷たいデザートとしての需要も高い。

栄養とアレルギー情報

もちミルクは主に下記の材料から構成される:

- 牛乳または乳製品

- 米粉(求肥部分)

- 糖分

- 増粘剤等の添加物

アレルギーとして主に乳製品とグルテン(米粉由来)に注意する必要がある。日本の製品とほぼ同様の内容だが、現地で生産されているため原料や詳細な成分は購入時にパッケージを確認することが推奨される。

総括

もちミルク(โมจิ มิลค์กี้)は、タイ現地の乳製品と日本のデザート文化が融合したユニークなお菓子であり、手軽に日本風のスイーツ体験を味わうことができる。1個包装という利便性と、控えめな甘さ・さっぱりとした味わいは、暑い国タイにおいて現地の人々にも旅行者にも親しまれている。日本食文化が浸透するアジア諸国におけるローカライズ食品の代表例の一つであり、今後も様々なバリエーションが誕生すると予想される。

ラートナー

バンコク Krua Porn La Mai / ครัวพรละมัยラートナーの概要と起源

ラートナー(ราดหน้า, Raat Na)は、タイ料理の中でも中華料理の影響を色濃く受け継ぐあんかけ麺料理の一つである。本来の発音はラートナーに近く、意味は「上からかける」などを指す。料理の起源は20世紀初頭のタイ中華系移民の影響にさかのぼる。広東省から移り住んだ華僑によって伝えられた炒麺文化に端を発し、タイ独自のチューニングが加えられる過程で現在のラートナーの形となった。広東料理の芙蓉炒麺や撈麺、潮州料理のあんかけ麺がルーツとされている。

特徴と調理法

ラートナーの最大の特徴は、豊かなうま味のグレイビーソースが熱々の麺や揚げた米餅を覆う点にある。一般的には幅広米麺(センヤイ)や中細麺(センミー)、あるいは卵麺(バミー)を使用するが、今回バンコクのKrua Porn La Mai(ครัวพรละมัย)では伝統的な麺ではなく、“おこげ餅”に似た揚げライスケーキが用いられている。

基本的な具材は、豚肉や鶏肉、海鮮(エビ、イカなど)、また中国野菜であるカナーリーフ(カイラン)、ニンジン、キノコ、ベビーコーン等が一般的である。ソースには、チキンストックやオイスターソース、ライトソイソース、シーズニングソース、でんぷん(タピオカやコーンスターチ)を使用し、とろみのある仕上がりとなる。仕上げに黒コショウや唐辛子入り酢(プリックナンプラー)を添えるのが多い。

ラートナーのバリエーションと現地事情

ラートナーはタイ中華街で特に多くの専門店を見かけ、店ごとに麺の種類やソースのコク、トッピングなどが異なる。現地ではB級グルメとしても人気が高く、調理の際は中華鍋(ウォック)で麺を香ばしく焼くことで香りと食感を高める。また、高温に熱した鉄板でサーブされるスタイルも多く、ジュージューとした臨場感と香りが食欲をそそる。海鮮を主役にしたラートナー・タレーや、クルアンカウと呼ばれる多種具材を盛り込むバリエーションも存在する。

バンコク中華街の名店Krua Porn La Mai(ครัวพรละมัย)では、伝統的な麺ではなくサクサクかつもっちりとしたライスケーキを用いており、噛むごとにじゅわっとソースがしみこむ独特の食感が好評を得ている。こうした独自のアレンジもタイ大衆料理の多様性を物語っている。多くの店舗でビールとともに楽しまれる点からも、食事としてはもちろん酒肴としても幅広い人気を誇る。

国際的な受容と文化的意義

ラートナーはタイ国内だけではなく、アジア各国、特にラオスやカンボジア、マレーシアなどの近隣諸国においても人気がある。屋台から高級中華料理店にいたるまで、幅広い層で提供される。21世紀に入るとバンコクのグルメブームや海外観光客の増加に伴い、ラートナーは「タイに来たら食べたい中華麺料理」として絶大な知名度を持つに至っている。

また、ラートナーの存在はタイ料理における中国系移民の影響を今に伝えている。庶民の胃袋を支えてきた長い歴史から、現代に至るまでタイの食文化の多様性と開放性を示す象徴的な一品であり、未来に向けてもその存在感は衰えることがない。

サトーサイアム(Satosium)

バンコク概要

サトーサイアム(Satosiam、サトー・サイアム、タイ語: สาโทสยาม)は、タイ王国で古くから親しまれている伝統酒「サトー(สาโท)」を工業的にボトリングし商品化した発酵米酒である。主にもち米(グルタワ)の発酵を原料とし、タイの稲作地帯、特にイサーン地方で長年飲み継がれてきた自家醸造の酒文化を受け継いだ商品である。一見してビールや日本酒、韓国のマッコリに似た透明または乳白色の見た目を持つが、米を原料にした程良い甘味と独特のフルーティーな香りを持つ点が特徴である。

歴史と文化的背景

タイのサトーは、中国や東南アジアの広範囲で伝統的に飲まれてきた米酒と深い関係を持つ。最も近縁とされるのはラオスの「ラオ・ハイ」や、日本の「濁り酒(どぶろく)」、また韓国の「マッコリ」であり、発酵米を用いた伝統酒として文化圏をまたいだ広がりを持つ。

伝統的なサトーは、家庭単位あるいは村単位で仕込まれ、祝い事や労働の後の憩いの時に飲まれてきた。特徴的なのは製造過程で、蒸したもち米に「ヌーンカオ」と呼ばれる米麹文化(酵母と乳酸菌が共存)が加えられる点にある。これにより穏やかな甘味と芳醇な香り、さらには適度な酸味が生じる。アルコール度数は通常7~12%ほどだが、市販品は飲みやすくするためやや抑えられる傾向にある。

Satosiamの位置づけ

Satosiamは伝統的な製法・風味を継承しつつ、衛生管理や安定供給を目的にボトル販売されている点が大きな特徴である。都市部を中心に近年人気が広まりつつあり、観光客や若者からも注目されている。従来はイサーン地方や農村部のみに流通していたが、商品化によりバンコクをはじめ大都市でも流通の拡大を見せている。

原料と製法の特徴

| 主原料 | もち米(グルタワまたはカオニャオ) |

|---|---|

| 発酵剤 | 米麹(ヌーンカオ、各種天然酵母・乳酸菌) |

| アルコール度数 | 約5~7% |

| 製法 | 蒸米に麹文化を加え自然発酵。伝統では甕、商品化では発酵タンクとボトリングラインを使用。 |

仕込みに用いられるもち米は発酵によって甘みが引き出され、酵母の働きでアルコールが生成される。同時に乳酸菌が風味を整え、まろやかさやフルーティーな香りが酒質に加わる。家庭ごとの配合や気候条件で味わいが異なるが、工業製品は標準化されている。

飲用文化

サトーおよびその商品化であるSatosiamは、伝統的には食事や祝宴、農作業後の一休みに振る舞われる。現代ではパーティーや観光客向けとしても提供されており、氷と共にグラスで飲むスタイルが一般的となっている。もち米や麹独自の甘美で柔らかな口当たりは、エスニック料理やスパイシーなタイ料理との相性も良いとされ、多くのタイ人や訪問者に親しまれている。

他国の伝統酒との比較

サトーは米を主原料にする点で日本のどぶろくや中国の黄酒と共通するが、特有の甘味と低アルコール、濁りのある外観が特徴的である。韓国のマッコリと比べると、発酵度や麹菌の使い方に差異が見られる一方、飲用喚起や伝統的な立ち位置には類似した文化的背景が存在する。

現代における意義

東南アジアにおける伝統酒の復興や食文化の見直しが進む中で、Satosiamのような製品は、古来から伝わる知恵と現代的な生産技術を融合した新しい価値を生み出している。タイにおける発酵食品文化の一端として、また国際的な料理・飲料シーンへの発信として今後も注目される存在である。

BigSheetタオケーノイ

バンコクBigSheetタオケーノイ(タイの海苔スナック)

BigSheetタオケーノイは、タイ発祥の海苔スナックの一つで、国内外の多くの消費者に親しまれている菓子食品である。タオケーノイ(Tao Kae Noi)は、もともと海苔の伝統文化が根付いていなかったタイ市場において、海苔を主原料としたスナック菓子を普及させた先駆者的存在として評価されている。製造・販売を行う同名の企業は、2004年にタイの若き起業家イティポン・ティッサクユーン(Itthipat Peeradechapan)によって設立された。彼は起業当時19歳であり、その若さゆえ「小さなボス」という意味の「タオケーノイ」と呼ばれるようになった。

特徴と成り立ち

BigSheetタオケーノイは、海苔を用いた薄いシート状のスナックであり、パリパリとした食感と、程よい塩味や甘辛い味付けが特徴である。日本や韓国など海苔を常食とする文化圏では入手しやすい素材だが、タイでは長らく一般的ではなかった。しかし、この商品は現地のスナック文化や味覚嗜好に合わせて調整され、瞬く間に若者を中心に人気を博した。

原材料には乾燥海苔のほか、パーム油、砂糖、塩、唐辛子などを使用し、バリエーションとしてスパイシー味やシーフード風味、トムヤム風味なども展開されている。海苔の軽やかな歯ざわりと油で香ばしく揚げた風味が、タイの他の伝統的なスナック食品とは一線を画している。今日ではビールなどアルコール飲料のつまみとしても定着している。

企業・ブランドの成長と社会的影響

「タオケーノイ」は、イティポン・ティッサクユーンの起業ストーリーが映画『The Billionaire(邦題:バッド・ジーニアス 若き起業家のイノベーション)』として2011年に公開され、大きな話題を呼んだ。この映画は、彼がどのようにして困難を乗り越え、わずか数年でタイ国内最大級のスナックブランドを築いたかを描いている。こうしたドラマティックな成長物語も、タオケーノイの社会的認知度やブランド価値を飛躍的に高めた要因となっている。

また、タオケーノイはASEAN地域のみならず、東アジア、北米、ヨーロッパなどグローバル市場にも積極的に進出しており、各国で「Tao Kae Noi=海苔」のイメージを確立した。実際、タイでは「タオケーノイ」という語が海苔そのものを指すほど一般名詞化している例も見られる。これは海苔食文化が希薄だった土地で、1企業のヒット商品が食習慣や言語にまで影響を与えたユニークなケースといえる。

国際的な人気と現地食文化への影響

タイ国内ではタオケーノイが登場する以前、海苔は中華系食材の一部あるいは高級寿司店の材料としてのみ流通していた。BigSheetタオケーノイの成功を皮切りに、タイ各地のスーパーマーケット、コンビニ、土産物店などでさまざまな味の海苔スナックが取り扱われるようになった。また、若者の間ではおやつや映画鑑賞時のスナック、アルコール飲料との組み合わせが一般的となり、単なる輸入食材から日常的な間食へと地位を変化させた。

海外の東アジア系移民や観光客にも受け入れられ、特に日本、韓国、中国、マレーシア、シンガポールなどアジア諸国で高い人気を誇る。健康志向の高まりとともに、低カロリーな間食としても注目されている。タオケーノイブランドの海苔スナックは、現代タイの大衆食文化の一端を担うアジアンスナックの代表例である。

ガイヤーン

バンコク ガイバーンプリックタイダム (ไก่บ้านพริกไทยดำ ห้าแยกพลับพลาไชย)概要

ガイヤーン(ภาษาไทย: ไก่ย่าง)は、タイ王国、特にイーサーン(東北部)地方を代表する炭火焼き鶏料理である。語源は「ガイ=鶏」、「ヤーン=焼く」を意味し、香ばしく焼き上げた鶏肉に独特のタレやハーブを用いるのが特徴である。本記事で紹介するのは、バンコクのガイバーンプリックタイダム(ไก่บ้านพริกไทยดำ ห้าแยกพลับพลาไชย)のもの。当地は中華街ヤワラートから外れた場所に立地し、ローカルから旅行者まで多様な食通に親しまれている。

特徴と歴史

伝統的なガイヤーンは、もともとイーサーン地方の家庭料理が起源であるとされ、竹串や金網に鶏を串刺しにして炭火で焼き上げる手法が特徴である。イーサーンの農村部では、昼食や祭事、市場の屋台など日常的に食されてきた。現代に入りバンコクなど都市部へ波及したことで、レシピやアレンジの幅は多様化し、各地域ごとのオリジナルガイヤーンも登場している。

一方、今回訪れた「ガイバーンプリックタイダム」では、“บ้าน(バーン)”=地鶏を用い、たっぷりの黒胡椒(プリックタイダム)とガーリックをまぶして焼き上げるのが本式である。皮はパリッとしつつ、中の肉はジューシーな仕上がりを持つ。特に黒胡椒を前面に出すスタイルは、イーサーンの伝統とバンコク流の昇華が融合した現代スタイルと評価されている。

調理法と材料

| 主な材料 | 鶏肉(地鶏が代表的)、黒胡椒、にんにく、ナンプラー(魚醤)、ココナッツミルク、パクチー根、塩、砂糖、パームシュガーなど |

|---|---|

| 調理行程 | 1. 鶏肉を開いてマリネ液(黒胡椒、すりおろしにんにく、ナンプラー等)に漬け込む。 2. 2~4時間以上しっかりと味をしみ込ませる。 3. 炭火またはグリルでじっくりと焼き、皮に香ばしさとパリパリ感を与える。 4. 仕上げにフライドガーリックや追加の黒胡椒をふりかけて提供。 |

| 付け合わせ | カオニャオ(もち米)、ソムタム(青パパイヤのサラダ)、ナムチムジェウ(イーサン特有の辛味ダレ)など |

地域性と文化的側面

タイ国内においてガイヤーンは地方ごとに多彩なバリエーションを持ち、イーサーン地方の風味が最も有名だが、バンコクではトレンド性や各店独自のアレンジが加わることで、食べ歩き文化の象徴的存在となっている。とりわけバンコク市内の名店では、ビールなどのアルコール飲料とともにカジュアルに楽しむ人々の姿が多く見られ、市民や観光客のコミュニケーションの場ともなっている。また、「ガイバーンプリックタイダム」のような人気店が軒を連ねる一帯は、美食スポットとしても高い知名度を誇っている。

ガイヤーンのグローバルな広がり

近年ではタイ料理の世界的認知度拡大にともない、ガイヤーンは海外でも広く知られる存在となった。アメリカやヨーロッパ、オーストラリア、日本などの都市部におけるタイレストラン・フードフェスティバルでも頻繁に提供されており、現地の味を再現しつつも、食材や調味料をローカライズする例も多い。

一方で現地タイの伝統的なガイヤーンを味わうために、バンコクやイーサーン地方を訪れ、その土地ごとの炭火焼き鶏のバリエーションやタレの奥深さを求めて食べ歩く旅行者も多い。特に名店の味わいは、旅の大きな思い出や文化的な体験として語られている。

ダンキンドーナッツ(Glazed、チョコレート)

バンコク ダンキンドーナッツダンキンドーナッツ(グレーズド、チョコレート)

ダンキンドーナッツ(Dunkin' Donuts)は、アメリカ合衆国発祥のファストフードチェーンであり、主にドーナツやベーカリー製品、コーヒーなどを提供する店舗網で知られる。1948年にウィリアム・ローゼンバーグによってマサチューセッツ州クインシーで創業された後、急速に全米、そして世界へと展開し、グローバルなドーナツブランドとなった。タイ王国においても、ダンキンドーナッツは首都バンコクをはじめとする都市部に多数の店舗を展開しており、現地の住民や観光客に広く親しまれている。

起源およびブランドのグローバル展開

ダンキンドーナッツはその歴史的経緯から、アメリカ文化の象徴的なファーストフードとされることが多い。特に、アメリカ社会においてはコーヒー及びドーナツのセットが「朝食」や「軽食」の定番となっている。1970年代からは北米以外への進出を加速し、アジア・中東・ヨーロッパ等でも人気を博した。タイには1981年に初上陸し、現在もショッピングモールや地下鉄駅構内、街角などで目にすることができる。バンコクでは、現地の生活スタイルや嗜好に適応させた商品展開も進んでいる。

代表的なドーナツ:グレーズドとチョコレート

グレーズドドーナツは、ダンキンドーナッツのラインナップの中でも不動の人気を誇る一品である。シンプルながらも、ふんわりとした生地にうっすらと砂糖のグレーズ(糖衣)をかけ、ほのかな甘さと芳醇な香りを特徴とする。このグレーズドには軽い口当たりと程よい甘みがあり、アメリカ本国ではミルクやコーヒーと合わせて食されることが一般的である。一方のチョコレートドーナツは、表面を甘いチョコレートコーティングで覆い、ビターなカカオのアクセントが効いた仕上がりとなっている。

食文化への影響と現地適応

バンコクのダンキンドーナッツでは、現地の嗜好に応じた限定フレーバーなども登場することが多く、タイ独自のトッピングや素材を使った商品も時折発売される。これは、チェーン全体として各国の食文化を積極的に取り入れる姿勢に基づくもので、グローバルブランドでありながらローカライズされたサービスを提供している点が特徴的である。首都バンコクでは通勤時の朝食やティータイムの軽食として人気が高く、若年層や観光客にも取引されている。

製法・原材料の特徴

ダンキンドーナッツのドーナツは、小麦粉、イースト、砂糖、牛乳、油脂などを主原料として生地を作り、これを油で揚げてからグレーズや各種コーティングを施す製法が取られている。グレーズドは外側に甘い糖衣が均一にかかり、独特のつややかな見た目を持つ。チョコレートフレーバーも同様に、滑らかなコーティングが食感を引き立てている。生地自体は比較的軽く、パサつきが感じられることもあり、コーヒーのようなドリンクと一緒に楽しむのが一般的である。

食文化の一環としての役割

ダンキンドーナッツは、グローバルチェーンとして都市部の食生活の一部に溶け込んでいるだけでなく、世界中の街角で目にすることができるファストフード文化の象徴である。バンコクをはじめタイ国内では、現地の人々による日常的な利用だけでなく、観光客にとっても手軽に味わえるアメリカンスタイルのドーナツとして親しまれている。

クロコダイルの串焼き

バンコク カオサン通りクロコダイルの串焼き(Grilled Crocodile Skewers)の概要

クロコダイルの串焼きは、東南アジアやアフリカなどの一部地域で食されているワニ肉を使ったストリートフードであり、タイ・バンコクのカオサン通りなど観光客で賑わうナイトマーケットでは特に人気の高い一品である。ワニ肉は伝統的にタイ、ベトナム、カンボジア、フィリピン、インドネシアなどで食材として用いられてきた。日本や欧米諸国では珍味として認識されることが多いが、オーストラリアや中国・広東省といったワニ養殖が盛んな地域では一般家庭にも流通している。

栄養価と食文化

ワニ肉は、高タンパク・低脂肪であり現代の健康志向の人々に好まれている。肉質は鶏肉と魚の中間のようで、「白肉」に分類されることが多い。ビタミンB12や鉄、オメガ3脂肪酸が豊富で、成分的には鶏肉に似ているが、特有の弾力とジューシーさが特徴である。東南アジアでは伝統医学的に強壮作用があるともされている。

また、ワニは野生または養殖の両方で食用が認められる。バンコクのカオサン通りの屋台ではフレッシュなワニ肉が用意されており、観光客が写真を撮ったり、焼きたてを楽しむ姿が多く見受けられる。

調理法と提供スタイル

ワニ肉の串焼きは、ブロック状または薄切りにされ、塩と胡椒等の調味料で軽く下味を付けて直火でグリルされ、焼肉や串焼きのスタイルで提供される。ピリッとした塩気や香辛料の風味がワニ肉独特の野性味を引き立てる。タイでは、ガーリックソースやスパイシーなディップと共に提供される場合もあり、特に観光客向けには辛味控えめ・食べやすさ重視のアレンジもある。

屋台飯らしく、竹串に刺して焼きたてをその場で食べるのが主流で、ビールやソフトドリンクとの相性もよく、カオサン通りのにぎやかな雰囲気も相まって異国の食体験として記憶に残るものとなる。

食材の衛生・ワニ肉の流通

タイには複数のワニ養殖場が存在し、主にシャムワニ(Crocodylus siamensis)やイリエワニ(Crocodylus porosus)が食用として利用される。1990年代以降は国際的なワニ皮製品の需要の高まりとともに、食肉としても市場が拡大した。ワニ肉の衛生基準は厳格化されており、公式な養殖場や認可店から流通した肉は国際基準にも準じている。したがって、観光地や有名屋台で提供されるワニ串焼きも基本的に安全であるとされるが、食材の鮮度や加熱状況には留意が必要である。

現地での体験と意味合い

バンコク、特にカオサン通りは「バックパッカーの聖地」として知られ、多種多様な食文化が交錯する場所である。クロコダイルの串焼きは、エキゾチックな食材を気軽に体験できる名物グルメとして定着しており、ストリートパフォーマンスやナイトライフの活気と合わせて、観光客に冒険心と驚き、特別な思い出を提供する食体験となっている。

ワニ肉は希少性や話題性もあり、SNS投稿の素材としても人気となっているが、現地住民にとっては特別な日や祝いごとに食べられることもある。倫理的・環境的な観点からは、ワニ養殖の持続可能性や動物福祉の議論も存在するが、現在のところタイの観光業を支える重要な食文化の一端となっている。

関連情報

| 主な食材 | ワニ肉(主にシャムワニ、イリエワニ)、塩、胡椒 |

|---|---|

| 調理方法 | グリル焼き、串焼き |

| 主な提供地 | タイ、ベトナム、カンボジア、南アフリカ、オーストラリア、中国 |

| 健康効果 | 高タンパク、低脂肪、ビタミン・ミネラルが豊富 |

ムーピン

バンコク カオサン通り概要

ムーピン(Moo Ping、タイ語:หมูปิ้ง)は、タイ王国を代表する豚肉の串焼き料理である。ムーピンは街角や屋台、市場、朝市など幅広い場所で見かけることができる国民的な軽食であり、手軽な朝食や夜食、おやつとしてタイの人々に親しまれている。特にバンコクのカオサン通りなど観光客が多く集まるエリアでも、ムーピンを提供する屋台が連なる光景は日常的で、近年では外国人旅行者の間でも高い人気を誇る。

特徴と調理法

ムーピンの最大の特徴は、豚肉を甘辛い特製ダレにじっくりと漬け込み、炭火やコンロで香ばしく焼き上げる点にある。使用される部位は、ロース、バラ肉、肩ロースなど肉質の柔らかな部分が一般的である。串に刺すことで火の通りが均一になり、表面に黄金色の焼き目が付くことで肉の旨味や甘みが際立つ。

漬けダレには、ナンプラー(魚醤)、パームシュガー、オイスターソース、白胡椒、ニンニク、コリアンダーの根、ごま油、牛乳などが用いられ、家庭や店舗ごとに工夫が凝らされている。牛乳やココナッツミルクを加えることで肉が柔らかく仕上がるほか、パームシュガーのやさしい甘みはタイ料理特有である。焼き上げの際は、刷毛でタレを数回塗り重ねることで味に深みと照りが加わる。

歴史と文化的背景

ムーピンの起源については明確な記録はないが、20世紀中葉以降、タイ国内で手軽なストリートフード文化が発展したことと深く関係している。特に都市部においてムーピンは朝食メニューとして普及し、炊き立てのカオニャオ(もち米)とともに食べられることが多い。朝の通勤通学の時間帯に屋台で購入し、立ち食いするスタイルはバンコクの生活風景の一部となっている。

食材や調味料の多様化、経済発展に伴い、ムーピンも進化を遂げつつある。従来のプレーンな豚串以外にも、唐辛子を効かせたピリ辛味やハーブを加えたバージョン、健康志向の低脂肪バージョンなどバリエーションが広がってきた。

現地での提供スタイルとバリエーション

バンコクのカオサン通りをはじめ各地の屋台では、ムーピンは1本単位で売られることが多い。調理済みのムーピンを保温器に入れて並べ、注文ごとに再加熱して提供する形式が一般的である。朝食時間帯であれば、もち米の小さな包みも一緒に販売されている。

| バリエーション | 説明 |

|---|---|

| ムーピン・カティ(หมูปิ้งกะทิ) | ココナッツミルクを加えたマイルドな味わい。 |

| ムーピン・ナムトック(หมูปิ้งน้ำตก) | ハーブやスパイスを強調した東北タイ風の仕立て。 |

ムーピンの国際的評価と現地事情

近年、ムーピンはその手軽さと奥深い味わいから世界的な評価も高まっている。バンコクのカオサン通りのような多国籍観光地では、現地の活気あふれる雰囲気とともに、その場で焼き上げるライブ感の魅力も加わり、多くの観光客を惹きつけている。また、タイの食文化的な要素や、グリル方式における衛生面への配慮なども注目されている。

食材調達やレシピの工夫により世界中で親しまれるケースが増えており、アジア諸国や欧米でもタイ屋台フードの定番メニューとして店舗で再現されている。日本にもムーピン専門店が出店し、日本風にアレンジされた味付けやサイドメニューも誕生している。

タオフワイ(เต้าฮวย)

バンコク バンタットン通り Tao Huai Jae Noi / ร้านเต้าฮวยเจ๊หน่อยタオフワイ(เต้าฮวย)の概要

タオフワイ(タイ語: เต้าฮวย、英語: Tao Huai)は、タイ国内で広く親しまれているデザートの一つであり、中国発祥の豆花(ドウファ、Douhua)と同系統の料理である。中国語圏の移民やその子孫によって東南アジア諸国に伝播し、とりわけタイ、マレーシア、シンガポールなどで土着化し独自の発展を遂げてきた。タオフワイは、主に柔らかな絹ごし豆腐状の大豆プリンをココナッツミルクやシロップ、時にジンジャーシロップとともに提供し、トッピングとして銀杏、黒糖ゼリー、揚げパン(パートンコー)などが添えられることが多い。

歴史と文化的背景

豆花の起源は中国に遡る。伝説によれば、漢王朝時代、洛陽のある医師が豆腐と薬草の健康増進を融合させたのが始まりとされる。中国では「豆腐脳」や「豆花」として呼ばれ、甘味と塩味の双方が存在する。19世紀以降の華僑の移住にあわせ中国南部から東南アジアへ伝播し、各地で地域色豊かな変容を遂げた。

タイにおける「タオフワイ」は中国式名称「豆花」(ドウファ)に由来し、バンコクなど華人が多く集住する都市部を中心に広まった。そのため、タイのタオフワイは台湾や中国南部の豆花と強い類似点を持ちつつ、現地のココナッツミルク、タイ産の黒糖、トロピカルフルーツやナッツ等が加えられることで独自性を形成している。

主な特徴とバリエーション

| 要素 | 特徴・種類 |

|---|---|

| ベース | 豆乳からなる柔らかなプリン状の豆腐(豆花) |

| 甘味 | シュガーシロップ、ココナッツミルク、黒糖 |

| トッピング | 銀杏、黒糖ゼリー(グラスジェリー)、揚げパン(パートンコー)、タロイモ、ピーナッツ、小豆など |

| 提供温度 | 冷やして/温かく |

伝統的な組み合わせとして、特にバンコクの多民族地域では揚げパン(パートンコー)が添えられる場合が多く、クリスピーな食感が滑らかな豆花と対照を成す。また、最近ではヘルシー志向の高まりから糖質控えめバージョンや、色鮮やかなフルーツトッピング入りの現代的アレンジも登場している。

健康と栄養価

タオフワイは、主成分が大豆製品であるため植物性たんぱく質やイソフラボンを多く含み、脂質やカロリーが控えめな点から健康志向層やベジタリアンにも愛されている。砂糖やココナッツミルクの使用量によってはカロリーが高まるが、小豆やナッツなど食物繊維や不飽和脂肪酸が摂取できる側面も持つ。

バンタットン通りの「Tao Huai Jae Noi」

バンコク有数の華人街として知られるバンタットン通りでは、タオフワイの専門店が数多く点在している。なかでも「Tao Huai Jae Noi(ร้านเต้าฮวยเจ๊หน่อย)」は老舗の人気店であり、地元住民や観光客の双方から支持を集めている。伝統的な豆花に加え、季節ごとのトッピングや、温冷それぞれの提供方法が選べることが特徴である。

国際的な広がり

豆花/タオフワイは、その多様性と素朴な味わいから、アジア諸国の食文化の橋渡し的存在でもある。台湾ではより細やかなバリエーションが生まれ、日本や韓国、ベトナム、さらにはアメリカやヨーロッパでも華人移民の手によって専門店が展開されている。各国で地域色をまといながらも、基本となる「豆のプリンを甘いシロップやトッピングで味わう」という点は変わらず、国際的にも高い人気を維持している。

まとめ

タオフワイは、複雑な歴史と多文化の交錯の中から生まれたデザートであり、現代アジア都市の食の多様性を象徴する料理でもある。軽やかでやさしい味わいは、散策の合間のリフレッシュや、異国情緒に浸るひとときに最適である。豆の滋味と甘やかなトッピングの調和を楽しみながら、多様なアジア食文化の広がりを感じることができる一品である。

VitaC Detox Juice Originalサイズ

バンコク MBK Center ジューススタンドBOOSTVitaC Detox Juice Originalの概要

VitaC Detox Juice Originalは、タイ・バンコクの有名ショッピングモールMBK Center内にあるジューススタンド「BOOST」にて提供されている、フレッシュジュースである。BOOSTは、オーストラリア発のフレッシュジュースチェーンで、アジアをはじめグローバルに展開しており、「健康」と「手軽さ」を兼ね備えたフルーツ・ベジタブルジュースで多くの人々に親しまれている。VitaC Detox Juice Originalは、豊富なビタミンCとミネラルを含むよう独自にブレンドされたレシピであり、一杯飲むことで効率的に栄養を摂取できることが特徴である。

起源とグローバル展開

BOOSTは2000年にオーストラリアで創業されたフレッシュジュース&スムージー専門チェーンであり、ヘルシーライフスタイルの普及を目的としている。タイ国内の都市部にも複数展開されており、MBK Centerはその中心的なロケーションの一つである。VitaC Detox Juice Originalのようなデトックス系ジュースは、西洋のウェルネス文化とアジアの伝統的な自然健康思想の双方の影響を受け、都市部を中心に人気を博している。

原材料と栄養価

VitaC Detox Juice Originalに使用される原材料は、オレンジ、パイナップル、キウイフルーツなどのビタミンCが豊富なフルーツと、小松菜やセロリなどの野菜が中心である。これらの素材は全て新鮮なものを用い、その場でブレンドされる。ビタミンCは免疫機能の強化や抗酸化作用、鉄分吸収の促進などに寄与し、ミネラルも電解質バランスの維持や身体機能の調整に重要な役割を果たす。デトックスという名称は体内の毒素を排出し、代謝を促進するイメージに基づいており、実際に摂取することで水分・栄養補給が素早くできる飲み物となっている。

主な栄養成分(目安)

| 成分 | 含有量(概算) | 主な効果 |

|---|---|---|

| ビタミンC | 80-120mg | 免疫力強化、抗酸化 |

| カリウム | 300-400mg | 血圧調整、むくみ予防 |

| 食物繊維 | 2.0-3.5g | 消化促進、腸内環境改善 |

| クエン酸 | 多含 | 疲労回復、代謝促進 |

飲まれる文化と利用シーン

VitaC Detox Juice Originalは、バンコクをはじめ東南アジアやオーストラリアの都市部で、日常的な健康補給食として親しまれている。暑い気候や外食文化の中で、手軽に栄養が摂れる点が多忙な現代人や観光客に評価され、ショッピングモールやオフィスビル内のBOOSTでは、持ち帰りやその場での飲用が盛んである。本品のデトックスジュースは、朝食やランチの補助、あるいは買い物や休憩時のリフレッシュメントとして需要が高い。

類似商品・比較

世界の都市部でもデトックスジュースは人気であり、例えばアメリカやヨーロッパ、台湾、韓国でもコールドプレスジュース専門店が展開されている。BOOSTのVitaC Detox Juice Originalは、ブレンドバランスとフレッシュさが特長で、特に南国フルーツの甘酸っぱさと野菜の爽やかさが調和する点が評価されている。人工甘味料や保存料は含まず、新鮮さを保つため注文後すぐに提供されることが多い。

健康意識の高まりとジュース市場の動向

近年、世界各国でウェルネス志向と健康意識が高まる中、自然な原材料を重視したジュース類の人気が急速に拡大している。BOOSTなどのグローバルチェーンが提供するフレッシュジュースは、食品安全や健康志向が強い消費者にも支持されており、バンクーバーやメルボルン、シンガポールなどでも類似したデトックスジュースの需要が増加傾向にある。加えて、プラスチック削減やエコカップ採用といった環境配慮も合わせて展開されていることが、BOOSTグループの特徴である。

タイ版 飯糰ファントァン

バンコク Ari(อารีย์) Fantuan Thailand概要

タイにおける飯糰(ファントァン)は、台湾発祥の伝統的な押しおにぎりをルーツとする現代的なストリートフードである。バンコクのAri(อารีย์)地区の「Fantuan Thailand」で提供されるタイ版ファントァンは、台湾の伝統に独自要素を加え、現地の食文化や嗜好に適応させている点が特徴である。特に米に黒米を用い、鮮やかな紫色へと進化している点、食べやすさを考慮し全体を海苔で巻いている点など、外観もオリジナリティが高い。具材もタイ現地の食材との組み合わせや、世界的な健康志向、ビジュアル面の美しさが重視されている。起源と背景

飯糰(繁体字: 飯糰、ピンイン: fàntuán)は、台湾や中国の江南地域で朝食として広く食される伝統的な料理である。本来はもち米を使用し、油條(揚げパン)、豚肉繊維(肉鬆)、漬物(榨菜、酸菜等)など様々な具材を包み込むのが一般的である。台湾の屋台や朝市で定着し、忙しい都市生活者に愛される携帯型の主食である。バンコクのAri地区はカフェやストリートフードが集まる新興の流行スポットであり、多国籍料理や新解釈のアジア料理が人気を博している。台湾の飯糰も例外ではなく、多様なバリエーションでタイ現地化が進行している。タイ版ファントァンの特徴

主な材料と調理法

タイ版ファントァンの大きな特徴は、ベースの米に黒米(紫黒米)を使用することで、炊き上がりが紫色になっている。黒米はタイ北部などで伝統的に栽培されており、抗酸化物質であるアントシアニンを多く含み、バンコクをはじめとする都市部でも「健康的」「ヘルシー」として人気が高い。お米は伝統のもち米と混ぜて使われることが多く、しっかりとした粘り気ともっちりした食感に仕上げられている。表面全体が海苔で巻かれており、日本の太巻きや手巻き寿司とも近いビジュアルを備える。食べ歩きに適した形状で、多忙な都市生活者の朝食や軽食としての需要に応えている。具材のバリエーションと味付け

タイ版では具材の選択肢が広がっており、現地の嗜好に合う味付けや素材が用いられている。たとえば、鶏肉を主体とした具材や、マヨネーズ風味、さらにピリ辛漬物などが一般的である。タイの漬物には高菜、パクチー、ピクルスなどが取り入れられる場合もあり、食感や香りで変化をもたらす工夫が見られる。こうした具材の特徴は、多様な文化が集うタイならではの発展であり、外国人観光客や現地の若者にも受け入れられているポイントである。健康志向と現代化

黒米の使用による美しい紫色は、「食べて健康」「SNS映え」という現代的な価値観と強く結びついている。黒米は食物繊維やミネラル、アントシアニン等の栄養素に富み、ダイエット志向やヘルスコンシャスな都市住民に人気である。また、海苔で包む工夫やマヨネーズによるコクの追加など、西洋的なアレンジの導入も、伝統と現代を巧みに融合させている。まとめ

タイ・バンコクのAri地区で味わえるファントァン(飯糰)は、伝統的な台湾式おにぎりをベースに、タイの食材と健康志向、ビジュアル面の美しさを取り入れた革新的なストリートフードである。黒米のもちもちとした食感、海苔の香ばしさ、多様な具材の味と食感が融合し、タイならではの進化系アジアンフュージョンと言えるだろう。

エスプレッソアイス

バンコクエスプレッソアイスの概要と発展

エスプレッソアイスは、エスプレッソコーヒーを氷とともに冷やして楽しむ、イタリア発祥の冷たいコーヒードリンクである。エスプレッソそのものは1900年初頭にイタリアで誕生したが、エスプレッソを冷たい飲料として提供するアイスバージョンは、イタリアの「カッフェ・フレッド」や「アイスエスプレッソ」として都市部を中心に広がった。冷たいエスプレッソは、特に気温の高い地域で人気を博し、アメリカや東南アジアなど世界各地に波及し、カフェ文化の多様化とともに独自の発展を遂げてきた。バンコクのような熱帯都市では、エスプレッソアイスはコーヒー愛好家の定番メニューであり、屋台から高級カフェに至るまで広く親しまれている。タイでは特有の甘味やコンデンスミルクを加えるスタイルも多く、現地の嗜好に合わせてカスタマイズされることも少なくない。エスプレッソの特徴と調理法

エスプレッソは、細かく挽いたコーヒー豆に高圧で短時間に抽出することが特徴であり、その結果として得られる濃厚で香り高い液体がベースとなる。エスプレッソアイスでは、抽出したエスプレッソを熱いうちに直接氷に注ぎ、急冷することで、豆本来の香りとコクを楽しみつつ、さっぱりとした口当たりに仕上げる。砂糖やシロップ、ミルクの量は好みにより調整され、甘味や苦味のバランスが個々の店や飲み手ごとに異なる事も特徴となっている。| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | イタリア |

| 主要成分 | エスプレッソコーヒー、氷、ミルクまたはシロップ(任意) |

| 提供方法 | アイスグラスまたはカップ |

| 味の特徴 | 濃厚、苦味とコク、冷たさでさっぱり |

バンコクにおけるエスプレッソアイス文化

バンコクでは、カフェ文化の発展とともにエスプレッソアイスの提供が急速に拡大している。特に都市部では、欧米や日本などの輸入型カフェ文化とタイ独自のアレンジが融合し、ユニークなバリエーションが多数存在する。濃厚なエスプレッソにコンデンスミルクやエバミルクを加えることで、東南アジア特有の甘味とまろやかさが楽しめるスタイルが一般的である。また、氷入りの飲料が一般的なタイでは、高温多湿の環境に適したリフレッシュメントドリンクとしても定着している。世界的な類似飲料との比較

世界各地にはエスプレッソアイスに類似した飲料が存在する。ギリシャでは「フラッペ」と呼ばれるインスタントコーヒーを使用したアイスコーヒーがあり、イタリアでは「グラニータ・ディ・カッフェ」なども親しまれている。アメリカや日本でも「アイスアメリカーノ」や「アイスラテ」などが人気を博している。これらはエスプレッソアイスの基礎となる抽出技術や味わいに近いが、ミルクや砂糖などの配合、氷の使い方など、微妙な違いが地域ごとに存在する。健康面への影響と飲み方の注意点

エスプレッソアイスはカフェイン含有量が多いため、適量の摂取が推奨される。飲料としてのエネルギー源は主にコーヒー豆によるものであり、特にミルクやシロップ、砂糖を多く加えたスタイルの場合、カロリーや糖分に注意が必要である。暑い時期や運動後の水分補給には適しているが、過剰摂取による利尿作用やカフェイン感受性にも配慮する必要がある。まとめ

エスプレッソアイスは、イタリア発祥のエスプレッソ文化を基軸に、バンコクを含む世界各地のカフェ文化に有機的に取り入れられてきた飲料である。気候や嗜好の変化を反映し、地域ごとに独自の進化を遂げている。一杯のエスプレッソアイスは、コーヒー豆の個性と共に、異国の都市風景やカフェの営みを映し出す現代的飲料であり、多様なカフェ体験を彩る存在として今なお発展を続けている。

カオニャオ・マムアン

バンコク バーン パッタイ / บ้านผัดไทย概要

カオニャオ・マムアン(タイ語: ข้าวเหนียวมะม่วง、英語: Mango Sticky Rice)は、タイを代表する伝統的なデザートであり、特に暑季やマンゴーの旬を迎える時期に多く食される。もち米(カオニャオ)をココナッツミルクで風味付けし、完熟したマンゴーと共に提供されるのが特徴である。本記事では、バンコク市の人気レストラン「バーン パッタイ(บ้านผัดไทย)」で提供されているエメラルドグリーンの変わり種カオニャオ・マムアンについても触れる。

歴史と文化的背景

タイの伝統菓子の中でもカオニャオ・マムアンは、比較的新しい部類に属する。20世紀になりカオニャオ(もち米)の品種改良やココナッツの流通の発展と共に、家庭やストリートフードの屋台で発展したとされる。タイ王国のみならず、ラオス、カンボジア、マレーシア、ベトナムなど東南アジア諸国にもバリエーションが存在するが、国際的な知名度はタイ版が圧倒的に高い。

仏教の祭事や新年(ソンクラン)、季節の収穫祭などで供されることもある他、現地では外国人観光客向けにも必ず紹介される名物である。

調理法と主な構成要素

主材料と製法

| 主な材料 | 特徴・用途 |

|---|---|

| もち米(カオニャオ) | 蒸してココナッツミルクで和え、一般的に白色だが、着色料や自然素材で色付けされることもある |

| マンゴー(マムアン) | 完熟した香り高い黄色の品種。旬は3月~5月 |

| ココナッツミルク | もち米や仕上げ用に甘味を加えて配合 |

| 砂糖、塩 | 風味豊かでコクが出る |

| 緑豆やパンダンリーフ | 彩りや食感のアクセントとして用いられることが多い |

バンコクの「バーン パッタイ」では、エメラルドグリーン色のもち米が用いられている。これはパンダンリーフ(バイトゥーイ、タイ語: ใบเตย)などの自然色素で着色されることが多い。もち米は一晩水に浸し、蒸し上げた後に濃厚なココナッツクリームを沁み込ませ、仕上げに砂糖と塩で味を調える。仕上げのクリームは別添えで好みの量をかけて調節できる。マンゴーはスライスして添えられ、しゃきっとした食感と芳醇な甘みが特徴。

バリエーションと地域性

タイ国内でも各地で味や彩り、トッピングに違いがみられる。もち米は白だけでなく、パンダンリーフ以外にも青花(アンチャン)、黒米などで色付けされる場合もある。また、上にカリカリに炒った緑豆、ゴマ、ピーナッツがふりかけられることも多い。南部では特にココナッツの果肉片を混ぜ込む独自のスタイルも存在する。

栄養と現代における位置付け

このデザートは主に炭水化物(もち米)、ビタミンCやA(マンゴー)、脂質と微量ミネラル(ココナッツミルク)から構成される。タイの伝統菓子の中では「贅沢な部類」に入り、祝い事やレストランのデザートとして広く提供され続けている。また、健康志向の高まりと共に、砂糖やココナッツの使用量を控えたレシピや、ベジタリアン、ビーガン仕様の現代的な改良もみられる。

現地レストランでの体験:バーン パッタイ

バンコクを代表するレストラン「バーン パッタイ(บ้านผัดไทย)」は、伝統的かつ革新的なタイ料理の提供で知られており、カオニャオ・マムアンも人気デザートのひとつとなっている。自然の色味や、細部にまでこだわった盛り付けが特徴で、地元民と観光客双方に愛されている。

トムヤムクン

バンコク アイコンサイアム (ICONSIAM) バーン カニタ (Baan Khanitha The Heritage)概要

トムヤムクン(ต้มยำกุ้ง)は、タイを代表する伝統的なスープ料理であり、特に東南アジア地域を中心に高い人気を誇る。世界三大スープの一つに数えられることがあるほど知名度が高く、国際的にも多くの愛好者を持つ。「トム」は煮る、「ヤム」は和える、「クン」はエビを意味し、本来は大きなエビを用いたスープである。独特な酸味、辛味、そしてハーブの香りが複雑に重なり、爽快な後味と深いコクを特徴とする。歴史と発祥

トムヤムクンの起源は19世紀以上遡るとされ、タイ中部の王権時代まで存在がうかがえる。同時期の宮廷料理としても登場しており、トムヤム自体は様々な具材で作られたが、エビ(クン)を用いたものが特に人気を博した。一部研究では、隣国ラオスやカンボジアにも類似のスープが伝わっているが、香草や魚醤、ライムジュース、チリインオイルなどの組み合わせによる唯一無二の風味が本家タイの特徴であるとされる。主な材料と調理法

伝統的なトムヤムクンは、新鮮なエビ、レモングラス、カー(タイ生姜)、バイマックルー(こぶみかんの葉)、ホムデン(赤小玉ねぎ)、プリック(唐辛子)、ナンプラー(魚醤)、ライムジュースなどで構成される。スープストックはエビの頭や殻を使ってだしを取り、具材による旨味と香りを引き出す。ほかに、トマトやマッシュルームが加わることもあり、ココナッツミルクを加えて優しい味わいに仕上げる「トムヤムクンナームコン」もバリエーションの一つとして知られる。| 主要な材料 | 役割・特徴 |

|---|---|

| エビ | 旨味とだしの核。大ぶりのものほど香り高い。 |

| レモングラス | 爽快な柑橘系の香りと抗菌作用が特徴。 |

| こぶみかんの葉 | 爽やかで独特な青い香りづけ。 |

| カー(タイ生姜) | 土っぽい風味を加える。 |

| プリック(唐辛子) | 刺激的な辛みを提供し、食欲増進。 |

| ナンプラー・ライム | 深い旨味と鮮烈な酸味を形成。 |

文化的意義

トムヤムクンは各家庭やレストランのレパートリーとして親しまれ、日常食から特別な日の料理まで広く食卓に上がる。1997年のアジア通貨危機(いわゆる「トムヤムクン危機」)を契機に一躍その名が世界的に認知され、近年ではヴィーガンバージョンや即席麺など多様化も進む。その味わい深さから、海外のミシュラン星付きレストランでもアレンジが取り入れられている。バンコク・アイコンサイアムのバーン カニタ

バンコク中心地の大規模複合商業施設「アイコンサイアム(ICONSIAM)」内にある「バーン カニタ(Baan Khanitha The Heritage)」は、伝統的タイ料理を洗練された雰囲気で提供するレストランとして高い評価を得ている。観光客のみならず地元民にも親しまれており、本場の伝統を守りつつも高品質な素材を用いた料理が特徴。夜景とともに味わうトムヤムクンは、現地ならではの贅沢な体験と言える。国際普及と現代のアレンジ

海外でもトムヤムクンは中華系マーケットやアジアレストランを中心に普及している。欧米ではスープの辛味や酸味が特徴的とされ、日本や韓国でも現地風アレンジやインスタント食品が親しまれている。使われる香草やエビの種類、揚げ唐辛子油の有無など、家庭や国ごとの違いも見られるため、トムヤムクンは「世界化」していく過程でもその土地の文化と融合し続けている。まとめ

トムヤムクンは、タイ料理を象徴するだけでなく世界的に認められるユニークなスープの一つである。その複雑な味の調和には伝統と革新、地域ごとの多様性が色濃く反映されており、今後も国際的な人気が続くと予想される。バンコク・アイコンサイアムの「バーン カニタ」で味わう一杯は、食文化の深さと驚きを改めて体験できる機会である。

ソムタム

バンコク アジアティークザリバーフロント(Asiatique The Riverfront)概要

ソムタム(タイ語: ส้มตำ、英: Som Tam)は、タイを代表する伝統的なサラダ料理であり、特にタイ東北部のイサーン地方発祥である。日本語では一般に「青パパイヤのサラダ」と称される。主な材料は、未熟な青パパイヤを細切りにし、トマト、インゲン、ピーナッツ、干しエビ、唐辛子、ライム、ナンプラー(魚醤)、パームシュガー等を用いる。他に現地でポピュラーなバリエーションとして、カニや発酵魚(プラーラー)を追加したものも存在する。タイ国内では屋台から高級レストランまで幅広く提供され、2021年の「ウィリアム・リード・ビジネス・メディア」等の食文化調査では世界的にも評価の高いサラダ料理の一つとされている。

ソムタムは、ラオスの伝統的なパパイヤサラダ(タムマークフン)の影響が指摘されており、タイ・ラオス国境を越えた文化的な食の交流の一例でもある。

特徴と調理法

ソムタムの最大の特徴は、臼と杵を用いて材料を軽くすり潰しながら混ぜ合わせる調理法にある。青パパイヤのシャキシャキとした食感と、ライムや唐辛子の酸味・辛味、パームシュガーの甘味、ナンプラーの独特な旨味が絶妙に調和し、五味が複雑に広がる。ピーナッツは香ばしさを、トマトやインゲンはみずみずしさを加える役割を持つ。レストラン等では、好みに応じて唐辛子の量やナンプラーの加減が調整されることが一般的である。

近年ではベジタリアン向けの魚醤不使用バージョンや、彩りを意識したアレンジも登場している。

主要材料とバリエーション

| 材料名 | 特徴 | バリエーション例 |

|---|---|---|

| 青パパイヤ | 独特のシャキシャキ食感と淡白な味 | キュウリ、マンゴーなどで代用可 |

| 唐辛子 | 辛味の決め手。生や乾燥を使用 | 地方により辛さの調整幅が大きい |

| ナンプラー(魚醤) | 塩味と旨味を付与 | 醤油や塩で代用するケースも |

| 干しエビ・ピーナッツ | 旨味と香ばしさを追加 | カニ、塩漬け卵等の地域多様性 |

文化的背景・歴史

ソムタムは20世紀初頭にイサーン地方から広まり、バンコクをはじめ都市部でも普及した。手軽さと栄養価の高さ、また暑い気候に合った爽快な味わいから、家庭はもとより路上の屋台や市場、観光地のレストランでも定番料理となっている。特にバンコクの「アジアティーク・ザ・リバーフロント」のような観光地では、国際色豊かな来訪者に向けて伝統とアレンジの双方が楽しめるソムタムの提供がなされている。

ラオスのタムマークフンとの比較も研究対象とされ、ソムタムは国境を跨いだ料理文化の伝播例とされる。近年ではタイ国外でも広く知られ、アメリカやヨーロッパ各国、また日本国内のタイ料理店でも定番メニューの一つとなっている。

健康面・栄養価

ソムタムは野菜を主体としたヘルシーな料理であり、パパイヤに含まれる酵素(パパイン)は消化を助ける効果があるとされる。同時にビタミンA・Cも豊富に含有されており、美容志向の高い消費者にも人気が高い。ただし、唐辛子の刺激やナンプラーの塩分を控えめに調整することで、より健康的な食生活への適応も可能である。

現地での位置付けと観光文化

タイにおけるソムタムは単なる料理にとどまらず、社交や家庭料理の象徴でもある。特にアジアティーク・ザ・リバーフロントのような人気ナイトマーケットでは、冷たいビールと合わせた提供が定番であり、暑さの中で喉を潤しつつソムタムの鮮烈な味を楽しむスタイルは庶民のみならず観光客にも愛されている。

現地の屋台食文化の象徴でありつつ、今やグローバルなタイ料理の代表的存在となっている。

ラープガイ(LarbKai)

バンコク アジアティークザリバーフロント(Asiatique The Riverfront)概要

ラープガイ(Larb Kai, ลาบไก่)は、鶏肉を主体としたタイの伝統的な挽肉サラダであり、主にタイ東北部(イーサーン地方)を起源とする代表的な料理である。「ラープ」は細かく刻む、または混ぜることを意味し、「ガイ」は鶏肉を意味する。ナンプラーやライム果汁、カオクア(炒ったもち米を砕いたもの)、唐辛子、ハーブ(特にパクチーやミント)、エシャロットなど多くの香味野菜や調味料を組み合わせて作られることが特徴である。食材の新鮮な香気と程よい辛味、酸味、そして奥行きのある旨みが調和し、東南アジアの複雑なフレーバー文化を体現する料理の一つである。

起源と歴史

ラープはイーサーン地方に起源を持つ料理で、ラオス料理にも類似した伝統的なサラダが存在する。それぞれの地域や家庭で使う肉やハーブ、調味料に若干の違いがみられる。タイ国内では豚肉のラープ(ラープムー)、牛肉(ラープヌア)なども一般的だが、都市部や海外のタイレストランではヘルシー志向から鶏肉がよく用いられる。

タイのみならずラオス、カンボジア、さらにはベトナム北部の一部の地域でも類似した和え物が日常的に食されている。タイの国家的な和食ブームや健康意識の高まりとともに、近年は世界中の都市部でも広く親しまれている。

特徴と食材

| 主な材料 | 特徴・役割 |

|---|---|

| 鶏挽肉 | 主成分。加熱後にハーブや調味料と和える。 |

| カオクア(炒り米粉) | 香ばしさ・食感と粘度を与える伝統的材料。 |

| パクチー(コリアンダー)、ミント | 爽やかで強烈な香りを付与。 |

| 赤玉ねぎ(エシャロット) | 辛みと食感のアクセント。 |

| 唐辛子 | 辛味の調整。生または粉末を使用。 |

| ナンプラー(魚醤)、ライム果汁 | 旨味と酸味を加える。 |

| 砂糖 | バランスを整えるため僅かに加える。 |

調理法と食べ方

ラープガイは最初に鶏挽肉を加熱調理し、余分な油分を除いてから香味野菜、ハーブ、炒り米粉、調味料で素早く和えて仕上げる。冷製または常温で供されることが一般的であり、香味野菜と生野菜(きゅうり、キャベツ、レタス等)を添えて供される。主菜として単品またはもち米とともに食されることが多い。他のイーサーン料理(トムセープ、ソムタムなど)と組み合わせることで、食卓に豊かな味のバリエーションをもたらす。

栄養価と健康面

ラープガイは高たんぱく質・低脂肪という鶏肉の特性と、香味野菜の豊富なビタミン・ミネラル、ライムのビタミンC、発酵調味料であるナンプラーやハーブに由来する独特の香り成分など、健康志向の食事として高く評価されている。グルテンフリーであることからも近年欧米諸国での人気が高まっている。

文化的背景と現代的展開

ラープガイは、伝統的な儀式料理から家庭の日常食、さらにはレストランの定番メニューに至るまで広く食されている。特にイーサーン地方では、宴席や冠婚葬祭の場面で欠かせぬ存在である。近年、首都バンコクをはじめとした大都市圏では、観光客向けの飲食施設やフードコート、さらにはモダンなカフェやファインダイニングでも提供されており、多様なスタイルで楽しまれている。

バンコクのアジアティーク・ザ・リバーフロントのような活気ある観光地でも、伝統と現代性の融合したラープガイを体験できる。グローバル化が進む中で、現地以外でも材料を入手しやすくなり、家庭料理としての普及も進んでいる。

マシュマロチョコアイス

バンコク アジアティークザリバーフロント(Asiatique The Riverfront)概要

マシュマロチョコアイスは、外側にふんわりとしたマシュマロを炙ってトロリと仕上げ、その中に冷たいチョコレートアイスクリームを包み込むユニークなスイーツである。このデザートは近年、アジア各地や欧米のフードフェスティバルで人気を集めているが、タイ・バンコクの観光名所アジアティーク・ザ・リバーフロント(Asiatique The Riverfront)では、「TIM MALLO」という店舗がその個性的なアレンジでマシュマロチョコアイスを提供している。炙りマシュマロと冷たいアイスクリームの温度差や食感の対比、さらにはポップな見た目が大きな特徴となっている。

構成・製法

マシュマロチョコアイスは主に以下の要素から成り立っている。

| 構成要素 | 内容 |

|---|---|

| 外側 | マシュマロ(直火またはバーナーで表面を炙ることで、香ばしさとふわっとした口当たりが生まれる) |

| 内側 | チョコレートアイスクリーム(様々なフレーバーで展開されることもある) |

作り方は、まずマシュマロでアイスクリームを包み込み、バーナーやトーチで表面を軽く焦がして香ばしく仕上げるのが一般的である。表面にはスマイルマークなどのデコレーションを施し、見た目にも楽しさを加えている。

歴史と地域的な広がり

炙りマシュマロ自体はアメリカやヨーロッパのキャンプ料理として知られるスモアズ(S'mores)に見られるが、マシュマロにアイスクリームを包み、炙るという形はアジア圏で独自進化したものである。台湾や韓国、日本、タイなどの都市型観光地や夜市で、近年トレンドフードとして人気を集めている。特にタイでは、アジアティークのような観光地で目立つ屋台スイーツとして定番化しつつある。

また、マシュマロチョコアイスはSNS映えも重要な要素となっており、カラフルなデコレーションやキャラクターをプリントしたバージョンも多い。観光地の屋台で手軽に食べられる点や、可愛らしいビジュアルが若年層を中心に支持を得ている。

現地でのマシュマロチョコアイス

バンコクのアジアティーク・ザ・リバーフロントは、観光客や地元の人々が集まる大型ナイトマーケットで、飲食・ショッピング・エンターテインメントが融合した複合施設である。この場所では「TIM MALLO」ブランドが人気を博しており、マシュマロチョコアイスは看板商品となっている。明るい照明とカラフルなディスプレイが目を引き、屋台の前には笑顔のイラストがトレードマークとして掲げられている。

現地ではココナッツ味など、タイらしいフレーバーも展開されており、観光客のみならず地元の家族連れにも親しまれている。宗教的背景にも配慮してハラール認証をうたう屋台も見受けられるのが特徴である。

文化的価値と現代的意義

マシュマロチョコアイスの人気は、スイーツとしての新感覚に加え、笑顔や幸福感を象徴するアイコンの役割も担っている。気軽に手に取れるスイーツとして老若男女問わず親しまれており、屋台通りのにぎわいや観光体験の一部を彩るグルメとなっている。笑顔マークのデザインは、購入する人々に陽気な気分やリラックスをもたらし、食文化を超えた小さなコミュニケーションツールともなっている点が、現代の都市型観光地スイーツの一例として興味深い。

ダッチミル(DutchMill)

バンコクダッチミル(Dutch Mill)

ダッチミル(Dutch Mill)は、タイ王国を代表する乳製品ブランドの一つであり、特にヨーグルト飲料やミルク類の生産で知られている。創業は1984年で、タイ国内における乳製品市場を長年リードしてきた企業である。国際的にはDutch Mill Co., Ltd.として展開しており、その製品群はタイのみならず東南アジア各国においても人気を博している。

特徴と製品ラインナップ

ダッチミルは多彩な乳製品を製造しているが、一般的なラインナップとしては、

- 飲むヨーグルト(プロバイオティクス入り)

- ピュアミルク(パスチャライズ、殺菌ミルク)

- 子ども向け乳酸菌飲料

- フルーツフレーバー付きのローファットヨーグルト

生産背景とタイにおける乳製品市場

タイは東南アジア諸国の中で比較的乳製品の消費が多い国とされているが、伝統的に牛乳文化が根付いていたわけではない。20世紀後半以降、食生活の西洋化や健康志向が高まる中で、タイ国内外の企業による乳製品市場の競争が盛んになった。ダッチミルは、タイで乳製品(特にヨーグルト飲料およびミルク)の普及を牽引したブランドの一つとして位置付けられている。

国内では、政府の学校給食向け牛乳配給政策なども追い風となり、同社のミルクやヨーグルト製品は子どもから大人まで幅広い世代に受容されている。また、近年は国内だけでなく、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国や中国などへも輸出が行われている。

パッケージデザインとブランド戦略

ダッチミルの製品パッケージは、鮮やかなブルーやホワイトを基調としたデザインが主流で、清潔感や新鮮さを訴求している。パッケージ面にはロゴのほか、牛乳の成分やタンパク質・脂質含有量、賞味期限などが明確に記載されており、品質への自信がうかがえる。また、タイ語と英語を併記することで、ローカル消費者とツーリスト双方へのプロモーション展開を意識している。

国際的展開と評価

ダッチミルは国際市場にも積極的に進出しており、タイ国外でも「ダッチミル」の名は広く知られている。特にフィリピン、インドネシア、ベトナム、中国などで現地ニーズに合わせた乳飲料製品を展開している。輸出用にはハラル認証製品もあり、イスラム圏の消費者にも考慮した商品ラインナップを持つ。健康志向と安全性、嗜好性を両立したタイ発ブランドとして国際的評価を得ている。

おわりに

ダッチミルは、タイ国内における乳製品の消費文化形成を支えてきた代表的ブランドであり、その製品は安全性、栄養価、新鮮さ、高品質を重視する消費者に幅広く支持されている。特に都市部のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで容易に入手可能で、日常的な飲料として2010年代以降ますます人気が拡大している。健康志向の高まりや、アジア市場での乳製品消費の増加という流れの中で、ダッチミルの存在感は今後も高まっていくと予想される。

TW Mlk Tea Say Cheese

バンコク カフェアマゾン(Café Amazon)TW Milk Tea Say Cheeseの概要

TW Milk Tea Say Cheeseは、タイの人気カフェチェーン「Café Amazon」にて提供されているドリンク。タイティーやタピオカミルクティー文化が根付く中で、近年新たに注目を集めている「チーズフォーム系ドリンク」の一例である。特に都市部の若年層を中心に人気が広がっており、従来のミルクティーやタイティーに濃厚なチーズクリームを組み合わせることで、味や口当たりに独自性と新鮮さをもたせている。

構成と特徴

TW Milk Tea Say Cheeseは、伝統的なミルクティー(しばしば紅茶ベース)をベースに、特製のふんわり軽やかなチーズクリームをたっぷりトッピングしたドリンクである。チーズクリームはクリームチーズや牛乳、砂糖、塩などを絶妙に混ぜて作られ、クリーミーかつ少し塩味を感じさせる層となり、ベースのミルクティーとの相性が良いのが特徴である。

TW(Taiwan)が商品名に付加されている場合、台湾のミルクティーを意識したレシピや配合であることを示すことが多い。一方で、タイのミルクティーは鮮やかなオレンジ色(紅茶にコンデンスミルクやエバミルクを加えたもの)が一般的であり、両者が融合したドリンクという点で、アジア圏の飲料トレンドの発展を象徴している。

誕生の背景と流行

チーズティーは2010年代半ばに中国や台湾で誕生し、瞬く間に各国で流行するに至った。濃厚なチーズフォームとお茶を組み合わせる斬新な発想は、アジアンカフェ文化の新潮流として欧米にも伝播している。タイでは、従来からタイティーやタピオカミルクティーが国民的飲料として根付いていたが、近年の多様化する嗜好に対応し、多くのカフェがチーズクリームを乗せたメニューを導入した。

Café Amazonの展開と現地文化

Café Amazonはタイ最大規模のカフェチェーンであり、高品質なコーヒーや紅茶製品、バラエティ豊かなドリンクメニューで知られる。バンコク市内はもちろん、地方都市や観光施設にも多数展開している。カフェアマゾンが提供するTW Milk Tea Say Cheeseは、ローカルのタイティー文化に台湾や中国の最新トレンドを取り入れている点で、伝統と革新の融合を象徴する商品となっている。

バンコクのカフェ文化は、多様な移民文化やグローバルなトレンドを受け入れながら進化しており、Café Amazonのようなチェーン店が、地元民から観光客まで幅広い層に対し、新たな味覚体験を提供している。

飲み方と楽しみ方

TW Milk Tea Say Cheeseは、多層構造が特徴であることから、飲む際には、まずは上層のチーズフォームだけを味わい、その後ストローやカップの傾け方でミルクティー部分と混ぜ合わせていくと、徐々に味が変化する。チーズフォームの塩味とコクがミルクティーの甘みと溶け合い、最後まで飽きずに楽しむことができる。

また、TW Milk Tea Say Cheeseは冷たいドリンクとして提供されることが多く、タイの暑い気候にも最適である。

健康面と話題性

チーズフォームには脂質や糖分も含まれるが、ミルクティー自体がひとつのリフレッシュメントとして消費される背景から、あくまで「ご褒美ドリンク」として楽しむのが一般的である。近年のアジア各国では、オリジナルのトッピングやフレーバーの多様化も進み、健康志向の派生商品も登場している。

TW Milk Tea Say Cheeseは、タイのみならず、現代アジアを象徴するカフェドリンクのひとつとなっている。

プーパッポンカリー

バンコク サボイレストラン(Savoey)概要

プーパッポンカリー(タイ語: ปูผัดผงกะหรี่)は、タイ料理の中でも特に人気の高い海鮮カレーの一種であり、カニ(プー)と卵、カレー粉(パッポンカリー)を主体にした炒め料理である。その名称は「プー(蟹)・パッ(炒める)・ポンカリー(カレー粉)」に由来する。香り高いカレーソースと、ふわふわの卵、そして新鮮なカニの旨味が融合した逸品である。タイ王国全土のレストランで提供されているが、発祥は1969年創業のバンコク老舗レストラン「ソンブーン・シーフード」とされる説が有力である。

起源と発展

プーパッポンカリーは比較的近年に誕生したタイ料理であり、20世紀後半以降に首都バンコクを中心に急速に広がった。ソンブーン・シーフード(Somboon Seafood)が1969年に考案したとされ、外国人観光客やタイ国内の食通たちの間で瞬く間に評判となった。その人気に伴い、他の有名レストランでも新たなバリエーションが登場し、現在ではタイ各地や海外のタイ料理店にも普及している。ソンブーン創業の地で食されたことから、オリジナルへのこだわりと伝統が今も色濃く伝承されている。

特徴と調理法

プーパッポンカリーの最大の特徴は、カニの身をふんだんに使用し、カレー粉とミルク、もしくはエバミルク(無糖練乳)を用いて作られる濃厚かつマイルドなソース、そしてそれにからむ滑らかな卵の食感にある。下記は主な材料である。

| 主な材料 | 役割・特徴 |

|---|---|

| カニ(殻付き・殻なしともにあり) | 海の風味と旨味の主役 |

| カレー粉 | エキゾチックな香りと鮮やかな黄色 |

| 卵 | ふわとろ食感とマイルドさ |

| セロリ、玉ねぎ | 食感と香りのアクセント |

| ミルク、エバミルク | コクとまろやかさ |

| ニンニク、チリ | 風味やピリ辛感の調整 |

| オイスターソース、ナンプラー | 旨味と塩味の補強 |

しばしばカニはソフトシェル(脱皮直後の蟹)や剥き身が使われ、骨や殻ごと調理されることもある。調理は熱した中華鍋でカニを炒め、カレー粉や各種調味料、ミルク類を加えた後、溶き卵を加えて素早く火を通し、ふわとろの状態で仕上げる。ラー油や唐辛子で辛味を強くしたものも存在する。

提供と食べ方

プーパッポンカリーは、通常ライスを添えて供される。白ご飯がカレーの旨味と香り、卵のコクを程よく包み込み、バランスの良い味わいとなる。豪快に皿ごとご飯にかけても楽しめる。

バリエーション

バンコクの有名レストランでは、カニを脱皮直後のソフトシェルクラブで提供する形式も人気が高い。カレーソースの辛さも店により異なり、甘口からピリ辛まで幅広い。近年はカニの代用としてエビやイカを用いるアレンジも登場し、世界中のタイ料理店で独自の進化を遂げている。

サボイレストラン(Savoey)について

今回実食した「サボイレストラン(Savoey)」は、バンコクを代表するシーフードレストランの一つとして知られており、観光客にも高い人気を誇る。豊富な海鮮メニューの中でもプーパッポンカリーは定番の逸品であり、新鮮なカニを贅沢に使い、一皿でタイの海の豊かさと料理の繊細さを味わうことができる。

文化的意義と国際化

プーパッポンカリーはその独自性と親しみやすさから、タイを代表する海鮮料理の一つとなった。タイを訪れる観光客の多くが現地の名物料理として賞味し、また、海外のタイ料理レストランでも高級メニューの一つとして定着している。現地では家庭でも再現されることがある一方、本場の味を求めて専門店を訪れる食文化も根強い。プーパッポンカリーは多様な食材の融合、食感、風味の共演として、世界の食通からも高く評価される一皿である。

フカヒレスープ(SharkFinSoup)

バンコク チャイナタウン ヤワラート Ah Tuer Shark Fin Soup (China Town Yaowarat Rd)フカヒレスープの歴史と世界的背景

フカヒレスープ(Shark Fin Soup)は、中国料理の中でも特に高級な部類に位置付けられており、長い歴史と伝統を持つ料理である。フカヒレ(サメのヒレ)は、明代(14世紀末〜17世紀)に遡る記録が残っており、当初は皇帝や貴族が宴席で珍味として嗜んだとされる。現在では中国をはじめとして、タイ、シンガポール、香港、台湾など東・東南アジアの華人社会で重要な宴席料理とされている。

フカヒレの加工と調理工程

フカヒレの加工は極めて手間がかかることで知られる。原料のフカヒレはサメから切り出された後、塩漬け、漂白、風干しなど複数段階の処理を経る。具体的には:

| 工程 | 説明 |

|---|---|

| 塩漬け | サメのヒレを塩で処理し、水分と雑菌の除去を行う |

| 乾燥 | 天日または陰干しで長期間風干しし、保存性を高める |

| 漂白・洗浄 | 漂白や煮沸を繰り返し、独特のにおいと雑味を取り除く |

| 戻しとほぐし作業 | 調理前に長時間水で戻し、細かい筋や軟骨を丁寧に除去して利用する部分(繊維質)だけを取り出す |

これらの工程は伝統的に熟練の料理人によって手作業で行われるため、フカヒレの原価自体が高い理由の一つである。

バンコク・ヤワラートでのフカヒレスープ

フカヒレスープは、東南アジア、とりわけ華僑(中華系タイ人)が多く集まるバンコクのチャイナタウン「ヤワラート」でも看板料理として提供されている。ヤワラート通りの屋台や老舗レストランでは、午後から夜遅くまでフカヒレスープを求める多くの客で賑わう。バンコク独自のアレンジとして、スープには蟹肉、貝柱、椎茸なども加えられ、主にとろみのある鶏あるいは豚骨ベースの中華風スープが基本となる。

フカヒレスープの特徴と栄養価

フカヒレはそのもの自体にはほとんど味がないが、長い繊維状の食感が独特で、特にスープと合わせたときに食感が際立つ。スープには旨味成分とコラーゲンが溶け出し、上品で滋味深い味わいとなる。栄養価としては、高たんぱく・低脂肪であるが、コラーゲンが豊富なため美容を意識する人にも人気が高い。

持続可能性と現代の動向

一方、フカヒレの持続可能性に関する問題も国際社会で喚起されている。サメの乱獲による生態系への影響から、世界の多くの国・地域でフカヒレの取り扱いに規制や禁止措置が講じられている。タイでは法的禁止には至っていないが、一部レストランやホテルではフカヒレスープの提供自粛や代替品への転換が進められている。

総評

フカヒレスープは数世紀にわたり東アジア・東南アジアの食文化を形成してきた料理であり、その手間のかかる加工と調理工程、高級食材としての価値、味や食感の奥深さから、今なお世界各国で価値を持ちつづけている。一方で、現代社会においては持続可能性や動物福祉の観点からも注視されており、伝統と未来が交差する象徴的な一品となっている。

クラゲの串焼き

バンコク チャイナタウン ヤワラート (China Town Yaowarat Rd)クラゲの串焼き

クラゲの串焼きは、アジア地域、とりわけ中国や東南アジア諸国で親しまれている伝統的な屋台料理である。タイ・バンコクのチャイナタウン、ヤワラート通りの屋台市場でもよく見かける一品であり、その見た目のインパクトと独特な食感から多くの観光客や地元の人々に人気を集めている。クラゲ自体は世界中の温帯・熱帯の海に分布しているが、食材として利用されているのは主に中国料理や日本料理、韓国料理などアジア圏が中心であり、保存や下処理に独自の技術が発展してきた。

歴史と文化的背景

クラゲを食用とする風習は、古代中国にまで遡ることができる。中国では数千年にわたり、クラゲは高級食材として宴席や祝祭の料理に用いられてきた。現在でも冷菜や和え物、スープなど様々な形態で利用される一方、屋台やストリートフードの形でより気軽に供されるようにもなった。タイのチャイナタウンなど華人コミュニティが根付く地域では、このような文化的融合が感じられるクラゲ料理が生活の一部として定着している。

調理法と特徴

クラゲの串焼きは、塩抜きおよび脱水処理を施したクラゲを串に刺し、グリルや網焼きにするのが一般的である。クラゲ自体には海水由来の塩分が多く含まれているため、水に晒して塩抜きし、独特のシャキっとした食感を維持する工程が重要である。焼き上げの際には、甘酢っぱいタレや醤油ベースのソースが塗布されることが多く、タレの風味がクラゲのクセを抑えつつ後味に爽やかさを加えている。

焼いたことで表面に程よい香ばしさが加わり、コリコリとした歯応え、口の中でさっぱりした味わいが楽しめる。タイではローカルの香草やスパイス、唐辛子を加えることもあり、地域ごとに多様なアレンジが見受けられる。

栄養価と健康面

クラゲは低カロリー・低脂肪・高タンパク質で知られており、美容や健康を意識する人々にも支持されている。また、ミネラル分として亜鉛や鉄分、カルシウムなども含まれているほか、食物繊維の一種であるコラーゲンを豊富に含む点が注目されている。しかし、クラゲは大量の塩で保存処理されることが多く、摂取時には十分な塩抜きが推奨される。

現地における人気と社会的側面

バンコクのヤワラート通り(チャイナタウン)は多様な海産物とストリートフードの宝庫であり、クラゲの串焼きもその一例である。地元住民のみならず、外国人観光客にも話題性のあるスナックとして受け入れられている。海洋資源の持続的な利用、および異なる食文化の融合が進む中、クラゲの串焼きは「新しい屋台グルメ」の一つとして注目が高まっている。

国際的な視点と今後の展望

気候変動や環境変化によりクラゲの大量発生が各地で問題となることがあり、その対策としてもクラゲの食材利用が注目されている。調理法や加工技術の向上と共に、クラゲは今後もアジアを中心とする多様なメニューに応用され、サスティナブルな食材としての可能性がさらに評価されることが期待される。

シンハービール

バンコク スワンナプーム国際空港 (Suvarnabhumi Airport)シンハービールの概要

シンハービール(Singha Beer)は、タイ王国を代表するビールブランドであり、その歴史は1933年まで遡る。ブンロード・ブリュワリー社(Boon Rawd Brewery Co., Ltd.)によって製造されており、タイ国内で最古の醸造所ライセンスを持つ企業である。シンハービールはその象徴的なライオンのロゴマークと、伝統的なレシピによって、国内外問わず広く知られている製品である。

歴史と伝統

シンハービールの誕生は、ラーマ7世(プラチャーティポック国王)の時代にまで遡る。ブンロード・ブリュワリーは1933年にバンコクで設立され、翌年にはシンハービールの初出荷が行われた。その名はヒンドゥー神話などで登場する神聖な獅子「シンハ」(サンスクリット語でライオンを意味する)に由来し、伝統と誇りの象徴として長きにわたりタイのビール市場を牽引してきた。

また、タイ王室からのロイヤル・ワラント(王室御用達認定証)を受けており、この栄誉はブンロード・ブリュワリーが厳格な品質管理を行っている証である。

特長と種類

シンハービールはピルスナータイプのラガービールであり、明るい黄金色としっかりとした麦芽のコク、ホップのほろ苦さが特徴的である。アルコール度数は通常5.0%前後。麦芽100%を使用して作られているため、コクと飲みごたえがあり、タイ料理と相性が良いとされる。スパイシーな料理や魚介類、グリル料理などと特によく合う。

シンハービールには標準のゴールドラガーのほかに、ライトビールやドラフトタイプもラインナップされている。また、瓶入り、缶入りの両方で提供されており、タイ国内のみならず、世界40カ国以上に輸出され、グローバル展開を広げている。

バンコク・スワンナプーム国際空港における提供

タイの玄関口の一つであるスワンナプーム国際空港では、国際線や国内線の利用客を対象に飲食店やラウンジでシンハービールが提供されている。空港内では、出国エリアやラウンジでの合法的な飲酒が可能な一方で、セキュリティ検査を通過する際のアルコール持ち込みは国際的な液体制限ルールにより厳しく規制されている。乗客が空港内で購入したビールや飲み物は、通常、搭乗直前に提供される場合が多い。

世界での評価と受賞歴

シンハービールは東南アジア地域のみならず欧米を中心とした海外市場でも高い評価を受けている。世界的なビールコンペティションで複数回受賞歴があり、その品質の高さは評価されている。飲みやすさとクリーンな後味、そしてビール独特のコクがバランス良く調和していることが、世界中のビール愛好家に支持される要因となっている。

文化的意義

シンハービールは、単なるビールブランドにとどまらず、タイの現代文化や観光産業と密接に関わっている。地元の人々の祝祭や食事の場、国際的なスポーツイベントやフェスティバルなどにも積極的にサポートしており、国のブランドイメージ構築にも資している。

タイビール市場における位置づけ

シンハービールはタイ国内市場において、チャーンビールやレオビールなどの他の大手商品と並びシェアを保持している。特に上質なビールを志向する層からの指示が厚く、タイ料理とのペアリング、観光客への提供など、様々な場面で広く親しまれている。

カオソーイ

バンコク スワンナプーム国際空港 GINGER FARM kitchen (Suvarnabhumi Airport)概要

カオソーイ(Khao Soi、ข้าวซอย)は、タイ北部、特にチェンマイを中心とする地域や、ラオス北部、ミャンマー・シャン州などメコン上流域で親しまれるココナッツカレーヌードル料理である。発音は「カオソーイ」または「カオソイ」とも表記される。その起源については諸説あり、雲南省から移住したムスリム商人と関わりが深いと言われている。現在ではタイ国内外で人気を博しつつあり、バンコクや国外でも各地で味わうことができる。特徴

カオソーイは、揚げた麺と茹でた麺の二種類の麺を使うのが最大の特徴である。独特のピリ辛でコク深いカレースープは、ココナッツミルクとカレーペースト(通常はレッドカレーをベース)を組み合わせて作られることが多い。具材として一般的なのは鶏肉(カオソーイ・ガイ)、牛肉、時に豚肉などが用いられるが、異なるバリエーションも存在する。 付け合わせでエシャロットや赤玉ねぎの粗みじん切り、酸味のあるカットライム、酢漬け野菜、唐辛子油などが添えられ、食べる直前に加えることで味の変化を楽しむことができる。この構成により、口当たりの良い甘み、旨味、辛さ、香りなど多層的な味覚体験を実現する。歴史と背景

カオソーイの歴史は、19世紀から20世紀初頭の雲南系ムスリム商人の移動と関わる。シャン族やイスラム系コミュニティによってミャンマーやラオス、北タイを通じて伝播し、各地で独自の進化を遂げた。タイ北部では、チェンマイを中心に現地化され、地域の食文化に定着していった。現在はタイの観光都市やバンコクのレストラン、空港などでも手軽に味わえる代表的なタイ北部料理となっている。地域差とバリエーション

カオソーイの発祥地とされるタイ北部と、バンコクや南部ではレシピに若干の違いがみられる。| 地域 | 主な特徴 |

|---|---|

| チェンマイ(北部) | カレースープが濃厚、酸味がやや強い、具材は鶏肉が主流、付け合わせが多い |

| バンコク・中部 | マイルドなカレースープ、ココナッツミルク多め、揚げ麺はサクッと軽い仕上がり、現代的アレンジも多い |

| ラオス・ミャンマー | スパイス使いが異なり、自家製麺やスパイシーな肉そぼろをトッピングすることがある |

食文化的意義と現代

カオソーイはタイ北部の屋台や家庭料理として深く根付く一方、観光客にも人気となり、国際的な知名度を持つ料理となった。空港や都市部のレストランでは、伝統的な味わいを守りつつも、盛り付けや付け合わせに創意工夫が加えられている。 現在ではヴィーガンやベジタリアン向けのバリエーションも登場している。また、チェンマイでは毎年料理フェスティバルなども催され、カオソーイのレシピコンテストや、新しいアレンジ料理の開発が活発に行われている。国際的な広がり

タイ国外でもカオソーイはタイ料理レストランやアジア系レストランで広く提供される。近年は北部タイ料理として特集が組まれることも多く、多国籍の食通や観光客によってその複雑で奥深い味わいが再評価されている。関連する食材と調理法

カオソーイを構成する主な食材には、ターメリック、コリアンダー、クミンなどのスパイスと、ココナッツミルク、チリペースト、ナンプラー、醤油、魚醤などが用いられる。加えて、乾麺と揚げ麺を一皿で組み合わせるため、2段階の調理工程が必要となる。 伝統的な作り方では、大鍋でカレーペーストを香りが立つまで炒め、そこにココナッツミルクを加えていく。鶏肉や牛肉はじっくりと煮込んで柔らかく仕上げる。食べる直前に香味野菜や調味料を個々人の好みに合わせて加えることで、唯一無二の一皿が完成する。まとめ

カオソーイは、そのユニークな調理法と歴史的背景、豊かなスパイス使いにより、アジア麺料理の中でも特に高い評価を受ける存在となっている。現地で味わうことで、その土地ならではの食文化や人々の暮らしに触れられる一方、バンコクやグローバルな都市でも多彩なスタイルで楽しまれている。チェンマイ発祥とされつつも、進化を遂げ各地で愛される一皿である。タイ・バンコクで滞在したホテル - アラワナ エクスプレス チャイナタウン (Arawana Express Chinatown)

ホテルの感想

- 中華街ヤワラートと駅が近くて立地最高

- もちろんコンビニも近い

- Wifiは普通に使えるが、iPhoneとPCは部屋へ戻る度に再ログインが必要で割と面倒。Androidは何故か再ログイン不要だった

- キッチンに調理器具やレンジもあり

- PC作業できるデスクもある

- 総合的に見てコスパが非常に高い

ホテルの写真 (Expediaより)

以下のサイトからアラワナ エクスプレス チャイナタウン (Arawana Express Chinatown)を予約できます。

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。気に入った宿があれば、リンクからご予約いただけると励みになります!